中国百年动画手绘稿里的匠心与记忆

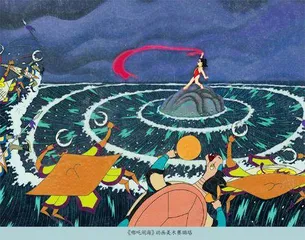

作者: JC动漫馆《哪吒闹海》(1979年)由张仃、王树忱、严定宪等人创作完成,他们亲绘美术手稿、动画赛璐珞与大量动画线稿,每一笔、每一条线都见证着美术电影的艺术高度。他们秉持理想主义的信念和对艺术探索的勇气,在传承历史经验的基础上,力求将传统题材呈现出新的时代风貌。

国画家、壁画家张仃担任总美术设计,他广泛参考历史资料,比如敦煌、永乐宫的壁画和民间年画、版画等,同时也注意神话故事的内容以及美术片的特点,不被历史框住。最终我们看到的这版哪吒,简洁灵动、线条迷人,充满浓浓的中国古典味道。

《哪吒闹海》作为第一部亮相戛纳的华语动画片,被戛纳电影节选为正式参展影片,组委会为其设置了特别放映奖。

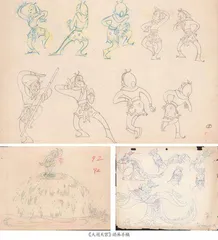

1959年12月,《大闹天宫》摄制组正式成立,导演由中国动画奠基人之一的万籁鸣担任。

这部影片的制作阵容足够豪华,集结了当时上海美术电影制片厂的精兵强将,可谓倾全厂之力。万籁鸣担任《大闹天宫》导演,严定宪担任首席动画设计师和原画组组长,还请来了强大的外援—在中央工艺美术学院执教的大名鼎鼎的张光宇担任本片的美术设计。那时没有电脑,《大闹天宫》里的孙悟空之所以活灵活现,其背后,全靠原画师手中那支神来之笔。《大闹天宫》每秒至少需要12张画面。严定宪回忆说,当时10分钟的动画,通常要用7000到10000张原画,绘画工程量之大,可想而知。

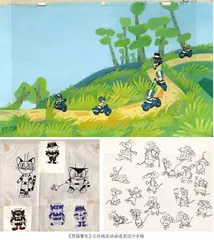

当传统神话题材屡获殊荣之时,戴铁郎老先生却执着于创作更为贴近现实、面向未来的动画作品。其中的代表作便是《黑猫警长》,其有趣的情节和大胆前卫的想象力,仅仅5集便成为几代人的童年记忆。

1984年,戴铁郎大胆启用没有制作经验的印希庸担任制片主任,认为年轻人的想法会带来出其不意的效果,因为他们更前卫、更敏捷,想象力天马行空。戴老师说:“《黑猫警长》这个片子,我是做给现在的人看的,我们要跟上这个时代,当然要用这个时代的东西。”

中国动画一直在探索革新。《葫芦兄弟》是中国第一部长篇剪纸动画。动画里葫芦娃的头、手、身体,甚至头上的一颗葫芦、一朵花,都是要先画在纸上,沿着边缘剪下来,再重新拼接起来。仔细看这幅原稿上人物的关节处,可以发现拼接的痕迹。剪纸动画是在借鉴皮影戏和民间剪纸等传统艺术的基础上发展起来的一种美术电影样式。

作为中国水墨动画的绝响,《山水情》确立了中国动画艺术的最高水准,也是绘画艺术的巅峰。短短19分钟,没有一句字幕和旁白,仅凭画面、留白、音乐,便意境深远。中国美术学院的著名画家吴山明和卓鹤君负责本片的人物设计和山水设计。他们在传统国画笔墨技法的基础上,大胆革新,不断尝试,使得作品呈现出别具一格的现代意趣,堪称神作。

著名动画导演常光希为了将中国传统文化元素充分展现出来,和画师一起前往全国各地,一笔笔画下山川河流,画下古城村落。那些细致的画稿,最后成为《宝莲灯》中几秒钟的画面,气韵慢慢积攒,如涓流归海。

300位工作人员绘制了15万张动画画面、2000幅背景,拍摄了1800个镜头,前后耗时4年,《宝莲灯》终于拍摄完成。

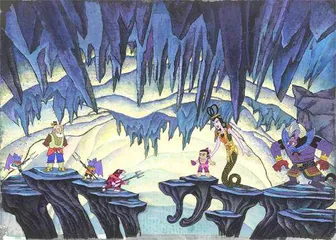

1983年的《天书奇谭》讲述了“天庭打工人”袁公违抗天庭命令、造福人间的故事,影片融合中国山水园林、民俗文化及京剧角色设计,同样是“中国动画学派”的里程碑之作。片中人物的京剧造型别具一格,每一帧都藏着老一辈动画人的精雕细琢。

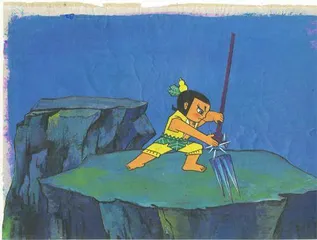

1959年的《渔童》以独特的剪纸风格和深刻的立意,深深打动了几代人。图为导演万古蟾的剪纸动画手稿。

剪纸技术在动画大师们的手中也不断革新。1981年制作的剪纸动画《猴子捞月》中,美术设计阿达为了表现出栩栩如生的猴子形象,对水墨剪纸动画的工艺进行了大胆改进,采用了“拉毛”制作工艺,一改以往剪纸动画中犀利明快的猴子造型,生动呈现了一只只毛茸茸、憨态可掬的猴子形象。

在这些动画手稿里,我们不仅打捞记忆,也在寻找破局的密钥—当AI开始“吞噬”创作,这些手稿上的指纹恰是最锋利的武器:它们证明真正的动画灵魂,永远生长在双手抚摸过的纸页褶皱里。那些曾在胶片上鲜活的孙悟空、黑猫警长、葫芦娃,正化作数字宇宙的引路人。而我们始终相信:只要还有人愿为一个镜头打磨三个月,愿为角色的某个转身角度修改几十稿,中国动画的星河便永不黯淡。且看新一代动画人,正在技术加持下续写未完成的传奇—这是最古老的匠心,也是最先锋的未来。