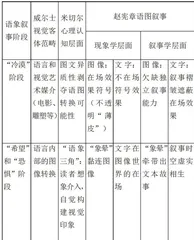

语象叙事视角下《道林·格雷的画像》的视觉韵律探究

作者: 叶紫贝视觉时代下,语象叙事成为文学研究的热点之一。《道林·格雷的画像》以语言构图为依托,呈现奇异、怪诞、错置的文学空间。目前学界虽涉及小说中的色彩运用和视觉意象研究,但从语象叙事这一视角探究作品中的图文关系转换还需进一步加强。对此,笔者发现威尔士的语象叙事、米切尔的图文转换三阶段,以及赵宪章的语图叙事,分别从范畴界定、心理认知、符号和叙事层面互相补充。本文拟整合以上三位学者的观点,分析其中的画像、戏剧表演、黄皮书场景在电影文本中的视觉形象呈现和小说文本中的文字再现之间的联系和区别,为研究王尔德空间化诗学拓宽路径。

一、语象叙事文本分析框架整合

语象叙事(ekphrasis)最早为古希腊修辞术语,强调用生动细腻的语言描绘真实或虚拟的画面,以产生类似图像的视觉效果。在赫弗南的基础上,威尔士明晰了语象叙事的客体范畴为文学作品中的艺术作品人物形象及行为、场景等,但欠缺对图文转换过程的阐释。米切尔从心理认知层面将其定义为“冷漠”“希望”“恐惧”三阶段。“冷漠”指由于语图两种媒介的根本差异,相互间无法实现转换;“希望”指通过读者想象的参与,两者间可克服媒介异质性而实现转换;“恐慌”指对两者同一化的担忧。近年来,赵宪章提出的语图叙事则从符号学和叙事学层面出发,阐释了图文转换过程中可能被折叠、被隐匿掉的在场效果,一定程度上丰富了米切尔对图文转换机制的解释。基于上述观点,本文将语象叙事的转换机制归纳如下:

语象叙事图文转换

从表中可知,“冷漠”否定了语图转换的可能性,这一观点可从现象学层面加以佐证。由于图像具有“时间和空间的直接性、即时即地性”(赵宪章《语图叙事的在场与不在场》)而被看作在场效果符,而图像虽“不言自明”却无法像语言一样尽情修辞,因此不过一层不透明的“薄皮”(赵宪章《语图叙事的在场与不在场》)。在叙事场域,图像仅起到视觉传达的效果而无法完整叙事,而文字的不在场性使得“可以体感的意义被叙事的‘褶皱’所隐匿”(赵宪章《小说插图与图像叙事》)。在“希望”“恐惧”阶段中,“象晕”植根语言的能指,储存于受众记忆中的“意象之晕”“心象之晕”,“故事被稀释为‘象晕’黏连在了图像上”(赵宪章《小说插图与图像叙事》),从而产生“拔出萝卜带出泥”的效果。

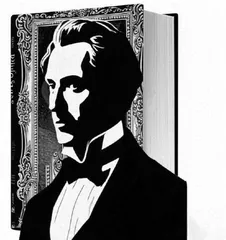

二、“画像”—双轨叙事下相互交融的文学时空

画像是主人公道林·格雷(以下简称道林)灵魂的见证者,是贯穿整部小说的另一条叙事暗线。这一叙事暗线将画像空间与现实空间并置,映射人物复杂的内心世界。在电影伊始,画像仅出现一次,此时的画像处于语象叙事的“冷漠”阶段。“冷漠”阶段与赵宪章的“皮相”说相似,后者认为图像无法像言语一样尽情修辞,仅为一层不透明的“薄皮”,难以映射、言说故事存在。“冷漠”阶段下,读者无法凭借断裂的视觉印象洞悉图像背后存在的故事,同时也无法感知被折叠在“文字叙事褶皱”中的画像的在场效果。随着叙事的推进,画像是现实空间与心理空间的接口,画像既是道林的肉身之境,又是其内在灵魂的投射,通过画像可管窥人物起伏变化的情绪和心理,“使读者频繁出入于语言编织的想象世界”(赵宪章《小说插图与图像叙事》)。例如,拼贴技巧将道林的引诱者亨利勋爵的肖像与道林的肖像并置,暗示亨利的极端享乐主义对道林思想的渗透和毒害。电影中的拼贴镜头与读者头脑中的画面并置、重叠,此时故事存在被稀释为“象晕”储存在读者阅读记忆中。画像不再是简单的视觉意象,而是转变为“象晕”贯穿读者阅读记忆,成为“牵带”出文本故事的重要线索。

“希望”阶段下,画像所构建的视觉韵律超越了对外在图像的表征功能,转而对人物心理世界进行刻画和映射。画像上歪曲的线条、积聚的污渍隐喻了道林内在灵魂的斑驳锈迹。例如,拼贴技巧将道林的引诱者亨利勋爵的肖像与道林的肖像并置,暗示亨利的极端享乐主义对道林思想的渗透和毒害。语象叙事的“恐慌”阶段是语图互补、竞争双重关系的体现。电影中采用的一系列摄影技巧成功地挑起了文本中的“语”“象”竞争,实现了深层次的言意思辨。电影等媒体呈现虽具一定直观性,但往往带给读者碎片化的视觉印象。比如,在呈现画像复原及道林离奇死亡这一场景时,电影中采用黑白镜头聚焦复原前丑陋的画像,而后用彩色镜头呈现复原后青春洋溢的完美肖像。

相比起断裂的电影镜头,小说文本的语象叙事则更好地传达了语言和图像“双轨叙事”的效果,体现出时间流的绵延静止和飞速流逝。画像为道林承担罪恶,为他换来青春永驻的面孔,让读者产生时间静止的错觉;而当他用刀刺向画像,画像瞬间恢复起初的青春靓丽,简短的画像复原场景打破绵延的叙事时间流,叙事场景的切换让读者倏忽意识到时间的飞逝。

三、“戏剧表演”一图像后的性别政治与身份流转

语象叙事受莱辛“诗画一体”传统的影响,在发展过程中体现出明显的性别倾向。小说中西比尔戏剧场景是典型的“美杜莎式的语象叙事”。“冷漠”阶段下,西比尔形象是经道林之口而被言说、塑造的,读者首先只能经道林这一男性视角管窥西比尔形象。

在男凝视角下,语象叙事中的女性一再被束缚和误读,最终被再现为“异域化”和性别化的商品。语象叙事的“希望”阶段强调读者脑海中的图像构建。西比尔形象在此阶段一度被“再魅化”:“她集世上所有伟大的女主角于一身”“希望”阶段的语图转换与现象学中“象晕”一词相契合,借助电影画面,美轮美奂的戏剧表演场景不断在读者阅读记忆中复现与强化,西比尔形象是由读者自行审视戏剧面具后产生的真实、丰满的女性形象。一幕幕演出场景既系扣于故事链条,又能从文本故事中逃逸出来,牵带出图像背后更加深层的角色塑造。

“恐慌”阶段蕴含性别权力、性别话语的复杂互动,在此阶段中,“象晕”牵带出戏剧场景背后的叙事暗流,实现语言和图像的“双轨叙事”。西比尔戏剧场景不再是沉默的图像群,而是试图解构和颠覆男性话语控制的有力叙事。电影文本着重展现西比尔突兀的装扮和僵硬的动作,一定程度上体现其对虚幻舞台世界的反抗,但是对其内心世界和复杂情感的呈现却无法通过荧幕展现出来。

小说文本兼顾书写西比尔的心理历程,当意识到表演的虚幻时,西比尔不再迎合男性凝视下的所有期待,不再按照男性他者所设计的轨迹去生活。正如西比尔所言:“我已经厌倦了做影子,我还与戏中的愧儡有什么关系?”“象晕”的出现不仅还原文字叙事,还将故事以外的性别政治“牵带”出来,让读者窥视维多利亚时期的男性话语体系。

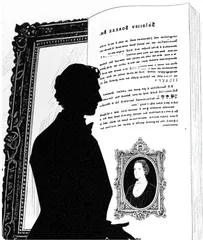

四、黄皮书 平行推进下的宿命预示

黄皮书是道林现实生活空间与奇异空间的接口,书中的少年命运实则是道林命运的写照。两人的悲惨结局反映了艺术、道德与生活三者间的关系:艺术虽高于生活,但一味地背驰于道德而追求艺术则必然酿成苦果。

电影中删减了有关黄皮书的故事场景,贸然剪切了道林与书中少年间命运联系的纽带。电影与小说文本的差异可归结于“冷漠”下的图文异质性。电影文本仅呈现黄皮书外观图像,特写了斑驳光影下黄皮书隐隐闪烁的封面。电影中光影的交错奠定了叙事基调,但观众无法从这一碎片化镜头透视其后的故事存在。因此从现象学角度看,这样的视觉意象只不过是一层不透明的“薄皮”,无法清晰地映射故事场景。断裂的镜头下,电影呈现抹去了小说文本中浓厚的宿命意味。

反观小说中的语象叙事,黄皮书的视觉意象群同样超越视觉效果传达本身,转而映射道林的内心变化。黄皮书代表着道林对罪恶的掩饰。小说文本中罪恶这一抽象概念被具象化。正如小说所言:“他仿佛看到世上的罪恶都披着精美的外衣,伴着轻柔的笛声,从他面前演着哑剧依次走过。”道林的丑恶事迹在美好皮囊的掩饰下“失声”。

语象叙事之“希望”强调语言内部图像转换的可能性。“希望”阶段下,电影着重体现道林的阅读场景,通过天色的变化等外景从侧面反映道林对此书的痴迷,同时暗示该书对道林思想的浸透。借助外部视觉呈现及读者主观想象、联想等,读者可自觉在脑海中构建视觉意象,从而催生了文字内部的图像感。一方面,黄皮书的虚幻空间巧妙地融进道林的现实生活空间中,营造出虚妄与真实相伴相生、对立统一的效果。在黄皮书的奇异空间中,叙事时间调拨到道林现实生活的时间之前,因此书中少年的命运实则预示着道林的宿命。另一方面,“象晕”的出现“牵带”出文本故事背后有关虚妄与真实、灵魂与肉身的主题,读者在看似奇异的空间维度中审视和思考道林的宿命,实现了文字叙事的空间化转向。黄皮书中的少年是道林的一面镜子,两者均有着浓厚的颓废主义色彩,蔑视美德,把道德等同于束缚,无视生活中的秩序。通过黄皮书场景的呈现,道林与书中少年紧密联系起来,两者在虚实相生的叙事空间中互补,推动叙事的发展。

“恐慌”阶段中,“象晕”不仅牵带出书中少年的生活故事,还进一步折射出道林麻木、堕落的精神世界。在语图叙事的共享场域下,语象叙事实现了文字和图像的“双轨叙事”,即文字主流叙事与图像叙事暗流间的相辅相成、互相呼应。在文字叙事的润色下,图像上起初的不透明“薄皮”也逐渐明晰起来,实现“语中有象”“象中有语”的艺术效果。

在认知心理、现象学、叙事学三个层面的互补下,语象叙事的图文转换机制得到学理层面的支撑,延展文字叙事的空间性,形成虚实相生的空间感及平行推进、绵延紧促的叙事时间流,为当今的文学时空转向研究扩宽了路径。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:wxji202512104.pd原版全文