浅谈数学教学中问题情境的创设及其作用

作者: 董树伟

传统的教学,教师重视基础知识的教学和训练,但大量的解题训练使不少学生逐渐的厌烦数学,失去学习兴趣,成绩下降。《普通高中数学课程标准》提出:“倡导积极主动,勇于探索的学习方式”,“教师要创设适当的问题情景,鼓励学生发现数学的规律和问题解决的途径,使他们经历知识的形成过程”等,触动了我们对数学课堂情境教学的关注。我认识到:要持久、稳定的保持学生的优异成绩,需创设形式多样,丰富多采的教学情境,培养学生学习数学的兴趣,方能大面积提高教学质量。下面就在课堂教学中问题情境的创设谈自己的一得之见。

一、导入时创设问题情境——设疑,激发学生思维

导入时,教师有意识地创设问题情境——设疑,激发学生学习新知识的最佳心理状态。

1、联想生疑

在讲授新知识前,教师要提问本节课用到的旧知识,为学生积极思维创造条件,同时又能降低思维难度。例如在教学异面直线所成的角时,复习异面直线的概念后,继续问:“平面几何里,对于两条相交直线,我们用什么量来表示他们的关系呢?而对于两条异面直线他们的位置关系与什么量有关?”这样以旧引新设疑,引发学生的联想思维,为两异面直线所成角的概念及求法奠定了基础,使学生紧紧围绕两相交直线进行思考,难点得到突破。

2、动中生疑

让学生在动手操作中产生疑问,是激发学生学习动机的好方法。例“二面角”这节课,我作了如下设计:回顾两个平面的位置关系,要求学生把一张纸对折成两个半平面。

师:这两个平面是什么关系?

生:相交。

师:它们的交线——

生:折线。

师:转动其中一片纸,得到不同位置的相交平面,用什么区别它们的相交程度?

生:角度。

师:对,这是一个与我们以往所学的角不同的新的角,它有两个平面组成,我们来给它取个名字。

学生七嘴八舌,取出不少名字,经过分析归纳,最后给它命名为“二面角”(引出二面角的定义)

师:那么如何刻画这个角的大小呢?(学生比画手中折纸。)

生:用量角器量角的边缘。

师:二面角有边缘吗?(学生笑)

接下来有的学生用三角板贴“二面角”,有的学生垂直于棱折“二面角”``````议论纷纷,最后在大家的不同主张下引出二面角的平面角的定义,加深了对概念的理解,也出现了知识的正迁移,居然还发现了求二面角的另一方法:垂面法。

3、趣中生疑

教师在设疑时,不但要把“疑”设在重点处,而且要通过设疑,激发学生的兴趣。如:学习“用二分法求方程的近似解”时,先让同学们做一个猜字游戏,游戏规则是这样的:给定1~100个自然数,通过操作键盘去猜这个数。对于每次猜测的结果,计算机的提示是“对了”或“大了”或“小了”。学生们纷纷举手示意来做这个游戏。师生共同完成一次猜数游戏后,问“你能在十次内猜出这个数吗?”一下子就把学生的注意力吸引住了,一声声“大了”“小了”,加上多媒体画面,学生很兴奋,课堂气氛活跃。教师又适时抛出一个问题,“你最少在几次内一定能猜出这个数?”,立即引起学生的积极讨论,在学生充满成功的欢快气氛中导入新课。

二、新授时创设问题情境——激疑,引导思维

设疑可揭示矛盾,启发学生的思维。激疑则是认识矛盾,从不知到知,从已知到新知的思维过程。

1、直观演示,激化矛盾

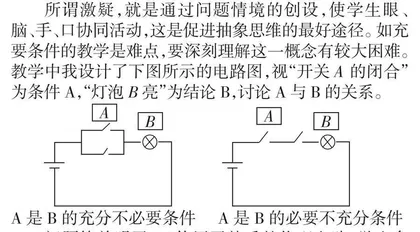

所谓激疑,就是通过问题情境的创设,使学生眼、脑、手、口协同活动,这是促进抽象思维的最好途径。如充要条件的教学是难点,要深刻理解这一概念有较大困难。教学中我设计了下图所示的电路图,视“开关A的闭合”为条件A,“灯泡B亮”为结论B,讨论A与B的关系。

A是B的充分不必要条件 A是B的必要不充分条件

问题简单明了,又使用了熟悉的物理电路,学生参与的欲望强烈,从而对充要条件的概念理解得入木三分,从问题的解决中领悟了数学实质。

2、抽象概括,悟出道理

激疑的过程,也就是抽象概括的过程。如在“均值不等式”一节的教学中,设置如下问题情境:有两个商场在节前进行商品降价酬宾销售活动,分别采用两种降价方案:甲商场是第一次打p折销售,第二次打q折销售;乙商场是两次都打(p+q)/2折销售。问哪个商场的价格最优惠?给学生创设了一个观察、联想、抽象、概括、数学化的过程,取得良好的教学效果。

3、观察比较,深化认识

激疑还应引导学生认识已有知识和新知识的内在联系,形成良好的知识体系。如学习圆锥曲线时,可创设问题情境,引导学生从定义、图形、标准方程、性质等方面进行比较,找出它们的联系和区别。通过多层次、多角度、多方面地对知识进行比较,既可以防止相似知识的混淆,又可以沟通联系,理清脉络,利于知识的理解和记忆。

三、读书时创设问题情境——质疑,促进思维

我们在新课讲完后,通过阅读课本使学生条理思维,整理知识,并对不理解或不懂的地方提出质疑。

1、教师质疑

创设问题情境,教师向学生质疑,目的是促进和引导学生质疑。如在学生掌握了:“用二分法求方程的近似解”的步骤后,教师不妨问学生:使用二分法有无条件?如果学生不能马上回答,可展示如下练习:下列函数图像中,不宜用二分法求函数零点的是( )

这样,就可使学生更准确的理解用二分法求函数零点的算法与算理。

2、创设质疑的机会,鼓励学生质疑

为了培养学生的质疑能力,鼓励他们大胆提出问题,有时教师可有意识的遗留一些问题,让学生在读书时发现。如在学习“等比数列求和公式”时,有意识的遗忘对公比为1的情况的讨论,让学生质疑,加深对知识的记忆和理解。

四、练习时创设问题情境——释疑,培养能力

练习是数学课堂教学中必不可少的一环。练习中,学生免不了会出错或提出问题,教师应适时、巧妙地为学生排疑解难。在释疑过程中,教师一方面要引导学生展现自己的思维过程,找出问题所在,另一方面,教师要设置问题情境,也要充分暴露自己的思维过程,让学生在这些探索、发现及判断等真实的思维过程中,学会运用已有知识进行联想、分析、归纳、类比,切实掌握研究问题的基本思想、思考和解决问题的基本方法,从而提高思维能力。

总之,在教学过程的每一个环节,都可以适时创设问题情境,激发学生的思维,改变学生在学习中的消极被动状态,发挥学生的主体参与意识,充分调动学生学习的积极性,大面积提高教学质量,持久、稳定的保持学生的优异成绩。