漫步富乐古镇

作者: 黄永国

已经记不清,这是第几次来到富乐镇。漫步在这座充满历史印记的古镇中,去品味和感受与畅游青山秀水不同的浓重和深厚。或许,喜欢上这里,也是因为这一点吧。

明清之前,这里并非聚居之地,仅有些散居游商落脚。但在这块神奇的土地上,却蕴藏着铅、锌、银、铜、铁、煤等丰富的矿藏。当矿藏秘密被发现,很快这里便人丁兴旺,形成了有名的商埠、旱码头,同时,也有了至今不衰的名字——富乐。

富乐之古,在于建筑风格的古色古香,传统手工艺的源远流长,道教文化的璀璨发展。仅仅是为了亲近这些古风古韵而漫步其间,所见所闻就令人叹为观止、心悦神怡了,完全不虚此行。

循“古”而行

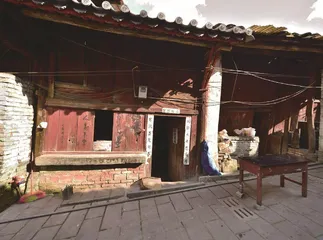

每一次走进古镇的古街之中,心神都会随着脚下的青石路一点点地恍惚起来,被两侧充满明清建筑风格的铺面,以及所售卖和经营的现代化商品而扰乱感官,置身于时间和空间的浮光掠影中,格外赏心悦目。

古老的民房,或随势而建,充满田园风味;或青石为墙,木栏为靠,带着沧桑和质朴,让人仿佛流连于世外桃源。一边走,一边伸出手,轻轻抚摸两侧墙壁上的石块,思绪慢慢飘向远方,飘回孩提时代的故里,沉浸在最初的美好当中。

最能体现古色古香的,非建于120多年前的中天斗阁、清真寺、浙溪书院等建筑莫属。本来诸如此类的建筑还有很多,但大多都受到了岁月流逝和时代变迁的影响而有所缺失和破败。于是乎,仅存下来的部分亭台楼阁,便显得格外弥足珍贵,令人不禁驻足细观,慢品其宏。

闻“古”而奇

富乐矿藏丰富,自然其传统冶炼和制造工艺十分发达。其中,最有名的当属“王铁李铜杨银匠”。以工艺复杂、药焊、无模具等为特点的李铜匠,还有凭借飞锤凿纹、珐琅银技惊四座的杨银匠,皆是远近闻名、家喻户晓。

俗话说“趁热打铁”,但传承了300余年的李铜匠却另辟蹊径,选用形态各异的28种型号铁锤来进行打造,并在打制工序上采取打冷铜,完全依靠手锤的力量将铜锭打薄。塑造产品形态需要反复冷打、烧红、蘸水等多个回合,仅这一项,就非常考验匠人手艺的好坏。传至如今,李铜匠已有八代传人,而这八代传人所制铜品却风格迥异、天壤之别,原因也是令人敬佩的一点,就是他们不借助任何模具,全凭匠人的经验和灵性塑造,因此才显得更加特别。

富乐杨银匠,传自南京褚姓匠人的第四代,在富乐大量出产矿石后居民大增,且生活较为富裕的状态下,举家搬迁至此,并将世代传承的飞锤凿纹和珐琅银工艺带到了这里。在经受文革动荡导致工艺模型和制法流失的情况下,后人历尽艰辛再次找回后,如今得以大放异彩。

鉴“古”而悦

在富乐民间,有一种音乐形式广泛流传,这就是神秘的洞经。相传,洞经溯于唐,起于宋,兴于明清,衰于民国,源于川,却盛于滇。洞经是道教文化发展、孕育出的一株奇特又美丽的花朵,在从无到有的过程中,不断吸收各种音乐特点而壮大己身,又如昙花一现般消逝,璀璨如烟火,飘散如云烟。

当我第一次听到洞经音乐,先是诧异,然后迷茫,再到共鸣,最后沉醉,过程十分波折。初闻好似诵经,等到真正静下心来,慢慢地去感悟,才感受到了其中所蕴含的独特韵味和卓然魅力。眼前仿佛跟随着仙音而浮现出一幅幅画面,里面有故事、有神话、有风景、有箴言;忽而一下,心就得到了安宁,身体便彻底放松,那种从全身每一个毛孔都释放出来的舒适感,绝妙至极。

毫不夸张地说,洞经就是飘荡在富乐上空的天籁之音,即可用美妙的旋律来感染听者,也能为静雅之士品尝韵味,还可以给迷茫之人送去指引。最可贵的是,没有被世俗和铜臭所侵染,始终纯净自然、涓涓流淌。

在富乐漫步,是与历史的邂逅,也是和心灵的交互。徜徉在这片充满古情古韵的天地中,不断想象几百年前这里的繁华和璀璨,细细品读流传至今的那一座座屋、一件件器、一曲曲乐、一道道痕。从古里寻今,在今中赏古,渐渐便入了佳境。

(本文图片来源于网络)