白内障手术中前房内应用头孢呋辛钠预防眼内炎的安全性和效果观察

作者: 王元士 吕婷

摘要:目的 探讨白内障手术中前房内应用头孢呋辛钠预防眼内炎的安全性和临床疗效。方法 选取2022年2月~2023年7月于医院进行白内障手术治疗的110例患者为研究对象,随机分为对照组和观察组各55例。对照组给予常规处理,观察组给予头孢呋辛钠进行眼内炎预防,比较两组炎性指标[白细胞计数(WBC)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)、血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)]、术后恢复情况[术后恢复质量量表(QOR-15)评分、疼痛数字评分法(NRS)评分]及术后并发症发生情况。结果 观察组WBC、hs-CRP、TNF-α水平均低于对照组(P<0.05);观察组QOR-15评分高于对照组,NRS评分低于对照组,住院时间短于对照组(P<0.05);观察组术后并发症发生率低于对照组(P<0.05)。结论 白内障手术中前房内应用头孢呋辛钠预防眼内炎效果显著,还可改善患者眼部环境,提高患者术后恢复质量。

关键词:白内障;头孢呋辛钠;眼内炎;安全性;超敏C反应蛋白

白内障是一种由晶状体混浊引起的视觉障碍性疾病,是临床常见老年眼部病变。晶状体是眼球中重要的光学部件,正常情况下是透明的。白内障患者则由于各种原因导致晶状体代谢异常,晶状体蛋白质变性而发生混浊,使患者出现不同程度的视力下降。该病发病较为缓慢,患者主要表现为无痛性渐进性视力下降,若不及时进行有效治疗有失明风险[1~2]。白内障治疗包括药物治疗和手术治疗,但临床长期实践发现药物治疗效果不理想,多数患者选择手术治疗。手术治疗白内障是指通过手术方式将混浊的晶状体取出,并用人工晶状体代替原有晶状体,是成熟的手术方式,治疗效果显著[3~4]。白内障术后仍有一定的并发症发生,如感染性眼内炎,因手术过程中病原微生物入侵患者眼部前房、玻璃体等继发,可使患者出现视力下降、眼痛、眼部红肿、眼部分泌物增多等等症状,影响白内障手术治疗效果[4]。因此,如何优化手术方案、降低并发症发生风险是临床研究重点。本研究选取2022年2月~2023年7月于医院进行白内障手术治疗的110例患者为研究对象,探讨白内障手术中前房内应用头孢呋辛钠预防眼内炎的临床疗效。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取2022年2月~2023年7月于医院进行白内障手术治疗的110例患者为研究对象,随机分为对照组和观察组各55例。对照组女22例,男33例;年龄50~69岁,平均年龄(63.63±5.37)岁。观察组女19例,男36例;年龄51~71岁,平均年龄(64.32±5.11)岁。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:符合白内障手术治疗指征;无认知或语言交流障碍;肝、肾功能无异常;治疗依从性高。排除标准:合并2型糖尿病;合并精神障碍性疾病;对研究用药过敏。

1.2 方法

两组患者入院后均完善眼部检查,包括视力检查、眼底检查、裂隙灯检查、眼压测量及眼内炎相关病原学检测等,并进行手术评估。

1.2.1 对照组给予常规处理

消毒患者眼部皮肤,实施表面麻醉,若患者有眼球疼痛或眼球运动频繁,可使用局部麻醉,麻醉起效后开始白内障手术。术中作透明角膜隧道切口,长度为2 mm,注入黏弹剂充分填充前房,切开前囊膜,进行水分离及晶状体超声乳化,取出混浊的晶状体组织,植入人工晶状体,吸出黏弹剂,检查切口,确保切口水密。治疗过程中需注意卫生管理及预防感染。

1.2.2 观察组给予头孢呋辛钠

术前准备同对照组,进行眼部周围皮肤消毒及麻醉后,手术方法同对照组,于完成人工晶状体植入时在患者前房内注射头孢呋辛钠(规格:1 mg/0.1 mL)0.1 mL,预防感染性眼内炎。

两组术后均进行无菌换药及典必殊(妥布霉素地塞米松滴眼液)滴眼,每日1次;测量眼压,完善眼底检查,若术后患者眼压升高,需及时进行降眼压治疗。指导患者注意休息,避免患眼外伤及用力,定期复查。

1.3 观察指标

(1)比较两组炎性指标:检测白细胞计数(WBC)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)及血清肿瘤坏死因子-α(TNF-α)表达水平。(2)比较两组术后恢复情况:采用术后恢复质量量表(QOR-15)[4]评估,该量表分为两部分,第一部分100分,第二部分50分,评分范围从0分(极差的恢复质量)到150分(极好的恢复质量),总分为150分,<60分为恢复质量较差,需关注是否存在并发症或需调整治疗方案,分值越高表示患者恢复质量越高。(3)比较两组疼痛程度:采用疼痛数字评分法(NRS)评估,采用0~10分计分方式,0分表示无痛,1~3分表示轻度疼痛(疼痛不影响睡眠),4~6分表示中度疼痛,7~9分为重度疼痛(不能入睡或者睡眠中痛醒),10分为剧痛。(4)比较两组住院时间。(5)比较两组术后并发症发生情况:如前房积液、视力下降、玻璃体混浊、感染性眼内炎等。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS20.0软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.1 两组炎性指标比较

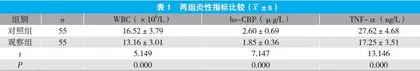

观察组WBC、hs-CRP、TNF-α水平均低于对照组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组术后恢复情况比较

观察组QOR-15评分高于对照组,NRS评分低于对照组,住院时间短于对照组,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组术后并发症发生情况比较

观察组术后并发症发生率为7.27%,低于对照组并发症发生率21.82%,两组比较,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3讨论

白内障为临床常见慢性眼部疾病,也是全球第一位致盲性眼病,常发生于50岁及以上人群。手术是白内障最有效的治疗方式,多为微创手术,可在短时间内完成[5~6]。在手术过程中,患者眼内易受病原微生物感染,引发感染性眼内炎、前房积液、玻璃体混浊、结膜充血水肿等一系列并发症。感染性眼内炎的发生除与病原微生物感染,还与手术刺激有关,手术刺激可引起患者眼内免疫反应,继而导致患者眼部易发生炎性反应,引起眼内炎[7~8]。眼内炎患者可伴随视力下降、眼部疼痛不适、眼睑红肿等症状,影响手术治疗效果。因此,围手术期对患者实施感染性眼内炎预防措施是治疗的重要组成部分。

前房是指虹膜和角膜之间的空间,是充满透明液体(房水)的区域,其中房水具有维持眼球内部压力和营养眼球的作用[9]。头孢呋辛钠是第二代头孢菌素类抗生素,可与细菌细胞壁上的青霉素结合蛋白(PBPs)结合,干扰肽聚糖交联,导致细胞壁缺损,使细菌因渗透压失衡而裂解死亡,具有广谱抗菌活性,对白内障术后眼内炎常见致病菌(如葡萄球菌、链球菌、革兰氏阴性杆菌等)具有高效杀菌作用,覆盖大部分眼表及术中可能污染的病原体[10~11]。术中直接将 头孢呋辛钠注入前房,使药物迅速在眼内达到远高于最小抑菌浓度的水平,有效杀灭术中可能引入的细菌,规避血-眼屏障,确保局部高浓度药物直达靶点,避免全身抗生素暴露,降低过敏反应及耐药风险,且头孢呋辛钠在房水中的半衰期较长,约2~3 h,可发挥眼内炎术中即时防护与长效保护效果[12~13]。本研究中,观察组WBC、hs-CRP、TNF-α水平均低于对照组(P<0.05);观察组QOR-15评分高于对照组,NRS评分低于对照组,住院时间短于对照组(P<0.05);观察组术后并发症发生率低于对照组(P<0.05)。

综上所述,白内障手术中前房内应用头孢呋辛钠预防眼内炎效果显著,还可改善患者眼部环境,提高患者术后恢复质量。

参考文献

[1]罗通.白内障术后视网膜脱落的相关因素及不同术式治疗后视力恢复的疗效分析[J].中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生,2022(3):13-16.

[2]蔡金彪,王剑锋,赵芃芃,等.高度近视并发性白内障术后屈光误差影响因素的研究进展[J].国际眼科杂志,

2021,21(10):1720-1723.

[3]张永朋,王书彬.白内障患者术后前房注射头孢呋辛钠对眼内感染的预防效果[J].实用防盲技术,2023,18(1):27-29,36.

[4]黄永建,李秀伦.前房注射头孢呋辛在老年性白内障手术中预防眼内炎的有效性及安全性[J].临床医学研究与实践,

2019,4(13):120-121,124.

[5]刘珣,吕俊峰,张慧慧,等.前房注射头孢呋辛对白内障术后眼内炎的预防作用[J].潍坊医学院学报,2022,

44(2):96-98.

[6]周媛,张文,陈韵.头孢呋辛钠眼内前房注射对白内障患者术后眼内炎的防治效果的临床分析[J].抗感染药学,

2021,18(1):132-134.

[7]陆晶晶,程飏.基于前房注射头孢呋辛预防白内障术后眼内炎的临床效果研究[J].实用妇科内分泌电子杂志,

2020,7(31):168,171.

[8]陶栗,刘玮,叶剑.前房注射低浓度万古霉素预防白内障术后感染性眼内炎的临床效果分析[J].第三军医大学学报,

2020,42(20):2057-2062.

[9]李剑英.眼科头孢呋辛钠对白内障患者复明术后眼内感染的预防效果分析[J].北方药学,2020,17(6):144.

[10]许思思,朱冬梅.前房注入头孢呋辛钠联合白内障超声乳化吸出联合人工晶体植入术对并发性白内障患者的效果及患者QOL评分的影响[J].贵州医药,

2019,43(9):1410-1411.

[11]姚为华.两种方式使用头孢呋辛钠对白内障术后眼内感染预防作用的临床观察[D].荆州:长江大学,2021.

[12]焦军杰,马萧萧,常昆,等.头孢呋辛钠对白内障患者复明术后眼内感染的预防作用及其对视力的影响[J].抗感染药学,2018,15(1):102-104.

[13]钮心瑜,邱海燕,周虹,等.头孢呋辛钠对白内障患者术后眼内感染的预防控制效果分析[J].中华医院感染学杂志,

2017,27(6):1349-1351.