基于生命历程理论的护理沟通策略应用于精神分裂症患者效果观察

作者: 骆伟玲 李峰 李雪晶 汪云芳

摘要:目的 探讨基于生命历程理论的护理沟通策略应用于精神分裂症患者的临床效果。方法 选取2023年9月~2024年4月医院治疗的80例精神分裂症患者为研究对象,随机分为对照组和观察组各40例。对照组予以常规护理,观察组在对照组基础上予以基于生命历程理论的护理沟通策略,比较两组病情严重程度[阳性与阴性症状量表(PANSS)评分]、认知功能[蒙特利尔认知评估量表(MoCA)评分]、焦虑症状严重程度[心理焦虑自评量表(SAS)评分]、自我管理能力[自知力与治疗态度问卷(ITAQ)评分]及病情改善效果[简明精神病评定量表(BPRS)评分]。结果 干预前两组PANSS、MoCA、SAS、ITAQ、BPRS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预3个月后观察组PANSS、SAS、BPRS评分均低于对照组,MoCA、ITAQ评分均高于对照组(P<0.05)。结论 基于生命历程理论的护理沟通策略可有效改善精神分裂症患者病情,提高其认知功能、自我管理能力,促进患者回归家庭和社会。

关键词:精神分裂症;护理干预;生命历程理论;认知功能;自我管理能力

精神分裂症致病因素较多,病情复杂多变,治疗过程漫长且复杂,这些因素均严重影响患者自我效能和疗效,导致疾病控制与管理难度较大,药物治疗是基础,但部分患者单纯应用药物治疗后病情控制效果欠理想,还需要结合其他心理疗法进行干预[1~3]。生命历程理论认为,在人生的不同发展阶段,生物因素与社会因素各自独立、累积并相互交织地作用于成人的疾病与健康状况,既关注传统风险因子在健康领域的显著影响,也特别强调生命早期阶段潜在风险因素对个体健康的长远效应[4]。鉴于此,本研究旨在探讨基于生命历程理论的护理沟通策略应用于精神分裂症患者的临床效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

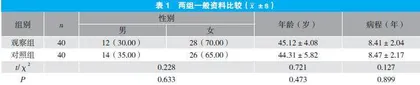

选取2023年9月~2024年4月医院治疗的80例精神分裂症患者为研究对象,随机分为对照组和观察组各40例。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

纳入标准:符合《中国精神障碍分类与诊断标准》关于精神分裂症的诊断标准;知情同意并自愿配合。排除标准:存在严重的心、肺功能障碍;合并严重的躯体或神经系统病变;入组前接受过抗精神病药物治疗;存在器质性、情感性精神障碍或其他精神疾病,如焦虑症、抑郁症等;妊娠期及哺乳期妇女;有药物或酒精滥用史。

1.2 方法

1.2.1 对照组予以常规康复训练

评估患者生理状态、心理状态、病史、致病因素、既往治疗情况等,了解其生活习性,基于患者认知情况和受教育程度进行健康宣教,帮助患者了解精神分裂症相关知识。定期评估患者精神状态,予以心理疏导,丰富患者精神生活,提升其精神认知能力。

1.2.2 观察组在对照组基础上予以基于生命历程理论的护理沟通策略

(1)评估:第一,整体性评估。重点在于患者与环境的互动,如对医院环境的看法,患者初次入院往往会对医院环境感到陌生和不安,必须遵循医院各项规章制度以及医护人员安排活动而不能完全按照自己意愿活动,导致其难以适应。对环境改变的反应,患者急性发病入院,病情较重,需绝对卧床休息,容易伴随情绪、行为上的改变,出现焦虑、抑郁、烦躁易怒、失眠以及缺乏自尊等情绪反应;预见性评估患者与环境互动的潜在影响,若不能有效地对患者心理障碍进行干预,可能增加其对医疗护理工作的抵触情绪,进而加重疾病症状。第二,共振性问题评估。重点评估患者整个生命过程出现的变化,如既往史、行为异常史是否受个人和环境影响、此次入院原因、是否存在明显诱因、住院对患者产生的影响等。第三,螺旋性问题评估。重点评估个体和环境有节奏的生命形态,个体节奏型生命形态变化需要耗费时间,个体的复杂程度随着时间推移而不断增长,如患者正常行为形态表现形式、患者当前能够完成哪些集体交流活动、既往经历(成长背景、生活经历以及可能遭遇的应激事件等方面)、既往经历对当前处境的影响程度、对自身治疗目标及期望水平。

(2)制定护理计划:遵循整体性原则制订个体化护理计划,激发个人潜力,使其达到最佳健康状态。第一,尽快熟悉医院环境。向患者介绍医院环境、医院规章制度,帮助其尽快适应住院生活。第二,帮助患者理解生活自理能力降低的状态。护理人员与患者之间建立畅通的沟通渠道,通过积极沟通、解释等方式帮助其理解自身当前生活自理能力降低状态,并认识到这是疾病影响导致的,而非个人能力缺陷,鼓励其积极配合治疗。第三,配合医护人员进行语言康复训练。医护人员根据患者情况制订具体的语言康复训练计划,如词汇量减少、构音障碍等,设计对应的训练方式,通过不断练习逐渐恢复语言表达能力;同时,鼓励患者积极参与社交活动,与他人进行交流,提高其语言应用能力。第四,满足生活所需。通过认知重构、心理疏导等方式走进患者内心,帮助其认识到自身病情,并学会表达自己的情感及需要,满足其生活需要,营造舒适的病房环境,增强其舒适感,减少环境因素刺激,保持情绪稳定。第五,提高自我护理能力。帮助患者了解本病基本病因、主要危险因素及危害,熟悉本病早期症状和就诊时机,掌握康复治疗知识与自我护理方法。

1.3 观察指标

(1)比较两组病情严重程度:采用阳性与阴性症状量表(PANSS)评估患者症状严重程度,得分越高表明症状越严重。(2)比较两组认知功能和焦虑症状严重程度:采用蒙特利尔认知评估量表(MoCA)评估患者认知功能,得分越低表明认知障碍越严重;采用心理焦虑自评量表(SAS)评估患者焦虑程度,得分越高表明焦虑越严重。(3)比较两组自我管理能力:采用自知力与治疗态度问卷(ITAQ)调查患者自我管理能力,评分越高表明患者自我管理能力越强。(4)比较两组病情改善效果:采用简明精神病评定量表(BPRS)评估患者症状改善效果,得分越低表明患者症状改善显著。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS20.0软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料以率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.1 两组PANSS评分比较

干预3个月后观察组PANSS各项评分均低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.2 两组MoCA、SAS评分比较

干预3个月后观察组MoCA评分高于对照组,SAS评分低于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.3 两组ITAQ、BPRS评分比较

干预3个月后观察组ITAQ评分高于对照组,BPRS评分低于对照组(P<0.05)。见表4。

3讨论

生命历程理论视域下的护理理论形成被称为生命过程模式,聚焦于环境能量场与人能量场之间的交互过程及其内在联系。揭示不同实践阶段环境如何影响人的行为形态,并据此进一步识别存在的不和谐因素,从而制订符合患者个体情况的护理计划[5~6]。

本研究结果显示,干预3个月后观察组PANSS、SAS、BPRS评分均低于对照组,MoCA、ITAQ评分均高于对照组(P<0.05)。说明基于生命历程理论的护理沟通策略可改善患者病情,减轻症状严重程度,在提高患者认知、自我管理能力、自我效能方面有积极意义。生命历程理论指导的护理将人的生命过程视为一个线性发展过程,人的生命历程沿着时空连续性的轨迹不断演进,一旦前行便无法回溯,从而形成独特的生命过程模式。生命历程理论指出,环境本质是一种和人能量场相对应的思维能量场,这一能量场涵盖了存在于个体外界的全部形态,其内部持续进行能量的交换与流动。通过一系列共振及螺旋式变化,最终实现与人体能量场的完美融合与和谐统一。护理实践中,这种统一就是患者与住院环境的和谐,可提升其适应能力,从而提高治疗配合度。

综上所述,基于生命历程理论的护理沟通策略可有效改善精神分裂症患者病情,提高其认知功能、自我管理能力及自我效能,促进患者回归家庭和社会。

参考文献

[1]徐蔡涛,李玉华,张奕.行为矫正结合亲情护理对精神分裂症患者遵医行为、自我效能感及高风险行为的影响[J].海南医学,2023,34(6):868-871.

[2]王海华,林爱红,孙黎红,等.以Orem自护模式为基础的综合性护理在精神分裂症患者中的应用效果[J].临床与病理杂志,2023,43(7):1424-1430.

[3]王建波,梁晓庆,李凤琴.基于三维护理分级模型的个性化护理对精神分裂症患者婚姻情况、生活质量及社会功能的影响[J].齐鲁护理杂志,2022,28(17):21-24.

[4]刘婉旭,孙莹.生命历程理论模型在早期成长逆境与精神病理症状关联研究中的应用[J].中国学校卫生,

2021,42(6):956-960.

[5]周曦宇.自体心理学视角下辛格的生命历程浅析[J].今古文创,2024(14):16-18.

[6]谢瑞瑞,逄玥,王琼,等.生命历程理论下我国老年人生活自理能力变化的年龄-队列效应[J].中华疾病控制杂志,

2023,27(10):1122-1127,1240.