间歇光疗与持续光疗治疗新生儿高胆红素血症的临床疗效观察

作者: 陈炎炎 王江峰 陈建坤

摘要:目的 探讨间歇光疗与持续光疗治疗新生儿高胆红素血症的临床疗效。方法 选取医院2023年3月~2024年3月收治的78例高胆红素血症患儿为研究对象,随机分为对照组和观察组各39例。对照组给予持续光疗,观察组给予间歇光疗,比较两组临床疗效、胆红素水平、肝功能指标及不良反应发生率。结果 两组治疗总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后TBIL、TCB、AST、ALT、PA水平均较治疗前明显下降(P<0.05);组间治疗后TBIL、TCB、AST、ALT、PA水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组黄疸消失时间、住院时间及蓝光治疗时间均短于对照组(P<0.05);观察组不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。结论 间歇光疗与持续光疗均可有效治疗新生儿高胆红素血症,改善患儿肝肾功能,降低胆红素水平,但间歇光疗患儿恢复更快,不良反应发生率更低。

关键词:新生儿;高胆红素血症;间歇光疗;持续光疗;胆红素;肝肾功能

新生儿高胆红素血症(NHB)是围产期常见病理状态,以血清未结合胆红素(UCB)水平异常升高为主要特征,其发病机制涉及红细胞破坏增加、肝细胞摄取-结合功能障碍、胆红素肠肝循环异常等,临床表现为进行性皮肤-巩膜黄染,重症者可进展为神经毒性损伤,引发急性胆红素脑病[1~2]。此外,持续性高胆红素血症可导致胆汁淤积性肝损伤,影响脂溶性维生素吸收及骨骼发育。光疗通过特定波长蓝光促使未结合胆红素Z型异构体转化为水溶性E型异构体,继而通过胆汁排泄和肾小球滤过清除[3~4]。本研究旨在探讨间歇光疗与持续光疗治疗新生儿高胆红素血症的临床疗效。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取医院2023年3月~2024年3月收治的78例高胆红素血症患儿为研究对象,随机分为对照组和观察组各39例。对照组男20例,女19例;胎龄36~41周,平均胎龄(38.19±1.02)周;日龄2~16 d,平均日龄(9.51±1.22) d;病程3~12 d,平均病程(7.11±1.25) d。观察组男21例,女18例;胎龄37~41周,平均胎龄(38.22±1.05)周;日龄3~16 d,平均日龄(9.55±1.26)d;病程2~12 d,平均病程(7.13±1.22) d。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:临床确诊为高胆红素血症;符合光疗指征;签署知情同意书。排除标准:存在败血症或先天性代谢疾病;存在严重呼吸窘迫;需接受换血治疗。

1.2 方法

对照组给予持续性蓝光照射。用20 W蓝色单面光疗灯管,照射过程中灯管与患儿皮肤距离33~50 cm,强度为60~140 mm,尽量确保皮肤组织得到大面积照射,持续时间为12 h。做好口鼻、会阴等部位的保护,防止操作不当导致二次伤害。观察组给予间歇性光疗,分3次照射,每次照射时间及间断时间均为4 h,照射方法同对照组。给予患儿优质护理,完善相关,监测患儿生命体征,观察黄疸性质、范围、颜色以及皮肤其他情况,记录患儿有无烦躁、发热、呕吐、腹胀等症状。照射治疗过程中给予奶瓶喂养,保持适当的温度及充足的水分摄入。

1.3 观察指标

(1)比较两组临床疗效:显效,患儿相关临床症状均已消失,胆红素水平恢复至正常范围;有效,患儿相关临床指标均明显改善,胆红素含量显著降低,存在轻微不良反应;无效,患儿相关临床症状未改善甚至存在恶化情况[5]。总有效=显效+有效。(2)比较两组胆红素水平:检测总胆红素(TBIL)及经皮胆红素(TCB)水平。(3)比较两组恢复指标:黄疸消失时间、住院时间及蓝光治疗时间。(4)比较两组肝功能指标:检测谷草转氨酶(AST)、谷丙转氨酶(ALT)及前清蛋白(PA)水平。(5)比较两组不良反应发生率。

1.4 统计学方法

数据处理采用SPSS23.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

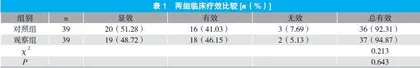

2.1 两组临床疗效比较

两组治疗总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

2.2 两组胆红素水平比较

两组治疗后TBIL、TCB水平均较治疗前明显下降(P<0.05);两组间治疗后TBIL、TCB水平比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

2.3 两组恢复指标比较

观察组黄疸消失时间、住院时间及蓝光治疗时间均短于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 两组肝功能指标比较

两组治疗后AST、ALT、PA水平均较治疗前明显下降(P<0.05);组间治疗后AST、ALT、PA水平比较无明显差异(P>0.05)。见表4。

2.5 两组不良反应发生率比较

观察组不良反应发生率为7.69%,低于对照组不良反应发生率28.20%,两组比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表5。

3讨论

新生儿自身胆红素生成较多,其肝脏结合以及对胆红素摄取的功能较为迅速,容易导致肝肠循环内胆红素增加,出现胆红素聚集,进而导致黏膜、皮肤等部位出现黄染[6~7]。患儿往往伴有较为显著的肝功能损伤、肝脏代谢以及转化功能下降等情况,使得胆红素无法正常排出,进而逆流入血,若治疗不及时,随着病情进展,血液中的胆红素会逐渐进入大脑,损伤患儿脑组织,严重者可能出现智力低下、运动功能异常等反应,不利于患儿正常生长及发育,增加患儿家庭经济负担。

蓝光照射为治疗新生儿高胆红素血症的常见方法,其治疗原理为胆红素分子具有吸收光线的特性,波长为425~475 nm的蓝光最易被胆红素吸收,过人工光源产生的蓝光照射患儿皮肤,使未结合胆红素分子内部结构发生改变,形成水溶性的异构体。这些异构体无需经过肝脏的葡糖醛酸化作用,即可通过胆汁和尿液排出体外,从而降低体内胆红素水平[8~9]。相较于持续光疗,间歇光疗可在保证同等效果的总胆红素下降速率及达标时间的情况下,降低总辐射暴露,减少DNA氧化损伤风险及相关并发症,如皮肤不良反应、视网膜氧化应激、体温波动等。此外,光疗间歇期可保证母婴接触,促进母婴互动与母乳喂养,避免中断导致的胆红素肠肝循环反弹[10]。间歇光疗还可及提高设备利用率,减少医疗资源挤占,降低医疗成本,整体优化治疗-休息周期。本研究结果显示,两组治疗总有效率比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组治疗后TBIL、TCB、AST、ALT、PA水平均较治疗前明显下降(P<0.05);组间治疗后TBIL、TCB、AST、ALT、PA水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);观察组黄疸消失时间、住院时间及蓝光治疗时间均短于对照组(P<0.05);观察组不良反应发生率低于对照组(P<0.05)。

综上所述,间歇光疗与持续光疗均可有效治疗新生儿高胆红素血症,改善患儿肝肾功能,降低胆红素水平,但间歇光疗患儿恢复更快,不良反应发生率更低。

参考文献

[1]李翠莲,刘霞,刘巧梅.四面蓝光照射联合维生素E及布拉酵母菌治疗早产儿高胆红素血症的效果观察[J].中国实用医刊,2021,48(3):89-92.

[2]李红霞,汤向巍,冯肖亚.新生儿高胆红素血症换血治疗后血清胆红素水平和血红蛋白及电解质的变化[J].中国实用医刊,2020,47(20):72-74.

[3]刘国文,李炎.循环式单面光疗与间断式单面光疗治疗葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏所致新生儿高胆红素血症临床疗效比较分析[J].陕西医学杂志,2020,49(9):1110-1113.

[4]黎聪,王珍奎.TCB、hs-CRP、UCB、ALB水平对高胆红素血症新生儿光疗敏感度和疗效的预测分析[J].中南医学科学杂志,2024,52(03):443-445,500.

[5]梁颖璇,陈思翘.针对性全方位护理干预在光疗新生儿高胆红素血症患儿中的应用[C]//南京康复医学会.第七届全国康复与临床药学学术交流会议论文集(四).佛山:佛山市三水区妇幼保健院,2024,597-599.

[6]肖月红.白蛋白联合光疗治疗重度新生儿高胆红素血症疗效及对TBA、TSB水平影响[J].中华养生保健,

2023,41(21):50-53.

[7]郑玉琳,黄根发,裘红玲.退黄合剂联合短时段光疗治疗新生儿高未结合胆红素血症的有效性及安全性研究[J].中外医疗,2023,42(29):22-26.

[8]杨柳.新生儿日间光疗模式在新生儿高胆红素血症治疗中的应用效果[J].保健医学研究与实践,2022,19(10):66-69.

[9]张德双,谢东可,王小玲,等.加强光疗与换血对新生儿重症高胆红素血症的疗效及神经结局[J].西南医科大学学报,2022,45(03):236-240.

[10]黎金文.单面蓝光光疗与双面蓝光光疗治疗新生儿高胆红素血症的效果分析[J].临床医学工程,2020,27(5):549-550.