急诊急救护理在急性心肌梗死患者中的应用效果观察

作者: 付小娟

摘要:目的 探讨急诊急救护理在急性心肌梗死患者中的应用效果。方法 选取我院2020年6月~2022年6月收治的急性心肌梗死患者46例,随机分为对照组和观察组各23例。给予对照组常规护理,观察组急诊急救护理,对比两组护理效果。结果 观察组护理满意度、抢救成功率明显高于对照组(P<0.05);护理后,观察组SAS评分、SDS评分显著低于对照组(P<0.05);观察组出诊反应时间、分诊评估时间明显短于对照组(P<0.05);观察组急救有效率明显高于对照组(P<0.05)。结论 抢救中实施急诊急救护理效果显著,不仅能提升抢救成功率、护理满意度,还能改善患者负面情绪,缩短出诊反应时间、分诊评估时间,提高抢救效率。

关键词:抢救;急诊急救护理;急性心肌梗死

急性心肌梗死(AMI)属于急危重症,主要表现为清晨时心前区发生疼痛,随着病情的加重,休息时也有可能出现疼痛,未及时治疗会引起休克、心力衰竭,甚至危及生命安全[1]。及时有效的治疗和干预对急性心肌梗死患者治疗尤为重要。本研究旨在探讨急诊急救护理在急性心肌梗死患者中的应用效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2020年6月~2022年6月收治的急性心肌梗死患者46例,随机分为对照组和观察组各23例。对照组男11例,女12例;年龄48~82岁,平均(60.24±4.24)岁。发病时间:7~19 h,平均(12.42±3.23) h。观察组男13例,女10例;年龄47~84岁,平均(60.21±4.28)岁。发病时间:7~18h,平均(12.41±3.25)h。排除标准:临床资料不全者;转运途中死亡者;难以耐受全麻、手术者;伴有严重心理障碍者。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组给予常规急诊护理

患者入院后,护理人员第一时间监测患者的生命体征,并给予吸氧、静脉通路开通等护理操作。此外,根据患者的实际病情给予合理的生活护理、心理疏导、疼痛护理,并积极配合医生对患者进行抢救。

1.2.2 观察组给予急诊急救护理

(1)强化培训:组建急救团队,组内成员有责任护士、护士长、主管医生,并对其进行培训,让每位护理人员熟练掌握急救流程、急救方法。

(2)院前急救:接到急救电话后,第一时间通知出诊人员,要求在5 min内出诊。与此同时,前往患者所在地途中,通过电话了解患者的情况,并指导现场人员进行相关操作,让患者得到基础急救。到达患者所在地后,第一时间对患者实施急救处理,待其病情平稳,转运至救护车上。此外,转运途中做好人文关怀,减轻患者负面情绪,并提前和院内人员取得联系,告知患者具体情况,以便院内医护人员提前做好抢救、接诊准备。

(3)院内急救处理:启动绿色通道,了解患者的用药情况、病史,并向患者家属做好知识宣教,取得其支持和理解,进而保障抢救工作顺利进行。与此同时,邀请各科室医生进行会诊,并结合检查结果、临床症状、体征等确诊病情。此外,对于有PCI指征的患者,使用轮椅或者平车将其送至导管室,并和介入室护理人员做好交接工作,施行双签名制度。

(4)治疗后护理:抢救成功后实施动态心电监护,并密切观察患者病情,及时告知抢救结果,以减轻其恐惧、紧张等心态。此外,告知患者治疗期间相关注意事项,以稳定患者的心态,促进身体康复。增加巡视次数,做好预见性护理,以预防心律失常、出血等不良事件,并准确、快速配合临床医生将患者转移至科室,并和科室内医护人员进行详细交接。

1.3 观察指标

(1)抢救成功率。(2)抢救效果。从出诊反应时间、分诊评估时间两方面分析。(3)护理满意度。用自制调查问卷从3个维度分析,即操作、服务态度、纪律遵守情况。非常满意(≥90分)、比较满意(70~89分)、不满意(≤69分)。护理满意度=(非常满意+比较满意)/23×100%。(4)负面情绪:采用SAS量表、SDS量表进行评估,评分越高,说明患者负面情绪越严重。(5)抢救效果:抢救后患者呼吸困难等临床症状有明显改善,且心率、尿量等体征基本恢复正常,心功能等级为Ⅰ级,判定为显效;抢救后患者呼吸困难等临床症状有所改善,但不明显,且心率、尿量等体征也有改善,但未恢复正常,心功能等级为Ⅱ级,判定为有效;抢救后患者呼吸困难等临床症状无任何改善,且心率、尿量等体征也没有改善,甚至体征、临床症状等有加重迹象,判定为无效。抢救总有效率=显效+有效。

1.4 统计学分析

数据处理采用SPSS 24.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

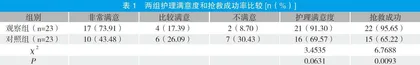

2.1 两组护理满意度和抢救成功率比较

观察组护理满意度、抢救成功率明显高于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者负面情绪、抢救效果比较

观察组出诊反应时间、分诊评估时间低于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。护理前,两组负面情绪对比无显著差异(P<0.05);护理后,两组负面情绪皆有所改善,且观察组优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组急救效果比较

观察组急救总有效率为95.65%,高于对照组的65.22%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3讨论

急性心肌梗死(AMI)是常见病,具有病情危急、发病迅速、高致死率、高致残率等特点。该疾病最常见病因是冠状动脉粥样硬化,诱因多是血脂异常、情绪激动、吸烟、心脏疾病、肥胖或者超重等,甚至天气变化都有可能诱。主要表现为心前区憋闷感或者疼痛,且会延伸至上腹部、左侧肋骨、头部、口腔,甚至左上肢。一般情况下,冠状动脉闭塞18 min后,心肌细胞会发生坏死;闭塞持续3 h,则1/2以上心肌细胞会发生坏死;闭塞持续6 h,则会发生透壁性心肌梗死,严重危及患者的生命安全[2]。由此可知,急性心肌梗死患者发病18 min内是最佳救治时间。而及时有效的护理服务,能让患者尽快得到救治的同时,避免入院后复杂的流程和检查延误病情,进而有利于预后康复[3~4]。

随着急诊急救护理模式的不断成熟、完善,抢救急性心肌梗死患者中逐渐使用急诊急救护理模式,根据患者具体病情制定护理方案,减少不必要的环节,避免延误抢救时机,有效提升抢救成功率[5]。急诊急救护理干预内容包括强化培训、院前急救、院内急救处理、治疗后护理。强化培训能提升护理人员对急救技能、急救知识的掌握程度,并能明确每位护理人员的职责和分工,有利于护理团队有条不紊地完成各项护理操作,也能优化各个部门、各个流程的衔接。而院前、院内急救处理,可有效缩短抢救前准备工作用时,进而提升抢救成功率[6]。此外,还优化了急性心肌梗死患者的接诊流程,例如启动绿色通道等,有利于接诊工作、急救工作等顺利开展。治疗后护理,有利于不良事件的防范,且重视心理护理,避免疾病本身、治疗让患者产生负面情绪,为患者提供更加安全、优质的护理服务。

研究数据显示,观察组护理满意度、抢救成功率明显高于对照组(P<0.05);护理后,观察组SAS评分、SDS评分显著低于对照组(P<0.05);观察组出诊反应时间、分诊评估时间明显短于对照组(P<0.05);观察组急救有效率明显高于对照组(P<0.05)。说明急诊急救护理更适合急性心肌梗死患者。急诊急救护理指导护士严格执行急救流程,保障各项急救操作顺利开展,使患者能够得到有效、及时的救治。此外,护士会密切关注患者情绪变化,并给予科学的心理疏导,改善其负面情绪,增强治疗信心[7]。

综上所述,抢救中实施急诊急救护理效果显著,不仅能提升抢救成功率、护理满意度,还能改善患者负面情绪,缩短出诊反应时间、分诊评估时间,提高抢救效率。

参考文献

[1] 陈小娇,陈欣彤.标准化急救护理流程对急性ST段抬高型心肌梗死患者急诊抢救的影响分析[J].心血管病防治知识,2021,11(13):86-87,93.

[2] 祝坦.急诊急救护理对抢救急性心肌梗死患者的影响[J].心理月刊,2022,17(13):192-194.

[3] 刘玉晖,赵红艳.急性心肌梗死患者院前急诊护理中实施个性化护理的临床效果[J].基层医学论坛,2022,26(24):60-62.

[4] 胡芳.急诊急救护理对提升急性心肌梗死患者救治成功率的效果[J].中国医药指南,2022,20(7):113-116.

[5] 王静,张珍.急诊护理套餐在急性心肌梗死患者救治中的应用及干预价值[J].中外医疗,2022,41(5):149-153.

[6] 魏红霞,张美容,刘湘湘.同程双线院前急救护理干预对急性心肌梗死急诊患者救护效果与预后的影响[J].岭南急诊医学杂志,2022,27(3):282-284.

[7] 代淑云.程序化急诊急救护理对急性心肌梗死患者急救效率及临床转归的影响[J].国际护理学杂志,2021,40(16):3014-3017.