基于古今医案云平台数据分析从瘀论治心肾综合征的意义及用药规律

作者: 李杰凤 舒华 张杨

摘要:目的 分析中医药治疗心肾综合征(血瘀证或兼血瘀证)的用药规律。方法 从瘀论治心肾综合征的处方均来自国内知网、万方、维普学术网站。通过古今医案云平台网站,针对中药频次分析、聚类分析及关联规则等模块,分析用药规律,为心肾综合征临床诊疗提供数据参考。结果 共收集23首方剂,111味中药。结论 根据分析心肾综合征文献用药规律,总结得出活血化瘀是临床开具心肾综合征处方的重要原则。

关键词:心肾综合征;血瘀证;数据分析;用药规律

近年来,冠心病、糖尿病的发病率日益增加。其中,心、肾等慢性疾病最终结局——心肾综合征不容忽视,本病的病机为本虚标实,虚以气血阴阳亏虚为主,实以血瘀、水湿为主[1]。针对心力衰竭,大多数中医学家主张以温阳利水为主,但涉及心肾综合征的中医治疗理论述尚少。近日,通过数据分析及有关实验证实,血瘀证及瘀血因素在心肾综合征发病及进展过程中起决定性作用[2~4]。本研究旨在从瘀论治心肾综合征处方(以活血、化瘀、通络为主),探寻用药规律,为临床治疗心肾综合征提供参考及数据。

1资料与方法

1.1 数据来源

对知网、万方等多个电子期刊网站中的数据资源进行检索和查阅,将时间定为2005~2021年,以“心肾综合征”为主题或关键词进行筛选。在此基础上,选择以“化瘀”“活血”“通络”等为治则或功效的处方,或治疗血瘀证及与瘀血有关的处方。文献检索由两位研究者独立完成。

1.2 纳入标准

(1)选择中医药从瘀论治心肾综合征患者的临床研究;(2)心肾综合征诊断明确;(3)中医药处方包括中成药、颗粒剂、汤剂、水煎剂,有全部的药物组成;(4)研究结果显示总有效率≥60%。若无总有效率数据,则需治疗组主要观察指标疗效优于对照组(P<0.05)。

1.3 剔除标准

(1)仅有一味中药的方剂;(2)处方中只有中药提取物;(3)硕、博论文;(4)针对同一课题组、同一名老中医治疗经验、同一经方仅取一篇。

1.4 分析方法

使用由中国中医科学院中医药数据信息研究所提供的“古今医案云平台(V2.3)”软件,对相关的处方数据资料进行收集整理。在录入完成后,要对最初的数据信息和录入信息进行对比分析,应积极构建从瘀论治心肾综合征数据库系统。参照中药学[5]以及临床用药规律,对处方中的中药名进行统一名称。对于炮制方法不同的,例如炮附子、制附子统一为附子,广郁金统一为郁金,红参、生硒参统一为人参,龙齿等统一为齿骨,赤芍、白芍统一为芍药。

1.5 数据分析

利用“古今医案云平台(V2.3)”软件数据分析功能,统计用药频次及药物性味、归经等基层属性,并采用“欧氏距离”“最长距离法”进行药物聚类分析。以古代和现代的医案云平台当中的数据资料作为支撑,利用“关联分析模块”对一些核心药物进行对比分析,要进一步明晰置信度水平和支持度水平,之后对两者的精准状态进行分析。通过测算分析可以得出,置信度≥0.70,支持度≥0.30。

2结果

2.1 文献筛选结果

共检索到2378文献,依照纳入以及排除标准排除重复文章外,最终得出23篇文献,设计方剂23首,中药111味。

2.2 中药频次分析

从瘀论治心肾综合征的处方中,用药频次结果显示:出现频率≥20%的中药有17味,包括益生津养血药、温阳利水药、养血健脾药、利水渗湿药,近一半的方子包括了黄芪、茯苓、白术、川芎、附子。

2.3 中药四气、五味、归经、功效分析

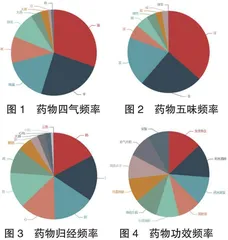

药物四气频次前三依次为温(微温)、平、寒,五味频次前三依次为甘、辛、苦,归经频次前三依次为肺、脾、肝。见图1~4。

2.4 药物关联分析

药物关联分析得到药物组合12条。其中,以茯苓和黄芪、川芎和黄芪、附子和党参配对的支持度最高,置信度分别为0.92、0.91、0.9。药物关联的复杂网络展示见图5。

2.5 中药聚类分析

对23首方剂中频率≥20%的高频药物进行聚类分析,结果见图6(置信度设为0.7,关联度设为0.2),可得治疗心肾综合征新药组合5组。第一组:白术、黄芪、茯苓;第二组:淫羊藿、泽兰、党参、川芎、山茱萸;第三组:丹参、桂枝、泽泻;第四组:芍药、红花、人参;第五组:附子、葶苈子、益母草。

3讨论

西医学者认为,心肾二脏在人体正常代谢循环活动当中扮演着十分重要的角色。通过对相关的研究内容进行分析后可以看出,以高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病、慢性肾功能不全等为代表的病症会影响到这两个器官功能的正常发挥[6~7]。心肾综合征发生发展过程中,易合并感染、呼吸衰竭、败血症等疾病,比治疗单纯的心力衰竭和肾衰竭困难得多。临床上,治疗心肾综合征需兼顾心脏和肾脏,而改善心衰症状需利尿治疗,但利尿导致的体液容量减少及组织灌注等情况会加重肾脏恶化。因此,确保两者的平衡至关重要。心肾综合征的临床治疗仍处于早期的对症探索状态,目前尚未有十分有效的治疗方案,主要治疗方法有应用利尿剂、肾代替治疗、神经激素调节治疗、肾素-醛固酮-血管紧张素系统抑制剂、维生素D、促红细胞生成素等,常以保护心肌、改善心功能和肾功能、延缓心肾综合征发展进程、防治并发症等目的为主。西医治疗虽已经研发了许多药物,但或多或少存在副作用。相比较下,中医对心肾综合征的治疗并虽无明确处方应用,但对其病机及治疗都有明确的观点及治则,通过辨证论治,有副作用小、预后较好的优点。

中医学对心肾综合征并无确切的定义,常根据其胸闷、心悸、肢体水肿、 喘促、咳嗽等症状,归属于“痰饮”“心悸”“喘证”“肺胀”“水肿”等范畴。心,君主之官,主神明,主行全身血脉,生血行血;属阳,属火,位居于胸中,可以温煦全身血脉并推动气血运行。肾先天之本,属阴,属水,主藏精,位居于腹中,可以促进人体的生长发育和生殖。对于中医来说,心肾之间存在一定的生理关系,常将其称为“心肾相交”。如果继续细分,又包括水火既济、君相位安、精血同源及经络相连等内容。中医学者认为,心肾综合征基础病因是心肾相交失衡,致使心肾不交。“心肾相交”理论来源于阴阳水火升降学说。阴阳理论最早见于《周易》,此书写道:“水在火上,既济”“火在水上,未济”,首次提出既济、未济的概念。心肾相交即水火既济,此概念被中医学者沿用至今。

心主血脉,肾主藏精,而精血皆来自水谷精微。血可化精,心血充足即可不断化生肾精;而肾精也补充血,肾精充沛则心血源源不断。若心肾不交,日久则表现出精血两亏之证,进而形成血瘀。本病本虚标实,元气亏虚,气血失调,致气、血、津液等流动性物质运行无力、瘀滞不前,病程迁延不愈,从而形成血瘀证[8~9]。由此可见,治疗心肾综合征可应用活血化瘀为治则。

本研究总结出处方大多数采用补虚药、活血化瘀药、利水渗湿药。其中,补虚药治疗虚证,活血化瘀药等治疗实证,这与此病病机本虚标实相呼应。中药频次位居前列的分别是黄芪、茯苓、白术、川芎、附子。药物关联分析中,第一药对是“黄芪—川芎”,置信度是0.91。活血行气、祛风止痛为川芎的主要功效,主治血瘀气滞痛证,治疗心脉瘀阻之胸胁腹痛诸痛等症状;现代药理学显示,其有扩张动脉、降低心肌耗氧、改善微循环、抑制虚小板聚的功效[10]。黄芪补气升阳,利尿消肿,治疗气陷、气虚等证;现代药理学显示,其具有促进造血、延缓衰老、利尿、抗肾损伤,抗肝损伤、降血糖、降血脂,降血压、提高免疫功能的作用[11]。二者组合,与从瘀论治心肾综合征相呼应,一治气、一治血,气血相调,既治本虚又治标实,标本兼治。再者,从归经看,主要归肺、脾、肾、心经。中医藏象学说中阐明“肺主治节”“肺朝百脉”,含义是肺具有治理、调节全身气血津液及各脏腑经络生理功能的作用。若心肾不交,日久心衰损及肾,肾衰损及心。文献数据分析得出,处方用药归脾经,脾主运化水液,为转输津液的途径。若津液输布有障碍,则化为水湿、痰饮和瘀血,表现为水肿,与心肾综合征临床症状相对应,说明固护“后天之本”——脾在心肾综合征治疗中尤为重要。

参考文献

[1] 于舟淇,杨巍.心肾综合征病理生理机制及治疗研究的进展[J].心血管康复医学杂志,2021,30(5):606-609.

[2] 郑启艳,孙鲁英,张笑笑,等.温阳利水益气活血法辅助治疗心肾综合征的系统评价和Meta分析[J].世界中西医结合杂志,2019,14(9):1209-1215.

[3] 徐峥,鲁盈.试从中西医结合角度谈“瘀血”在心肾综合征发病中的作用[J].江苏中医药,2017,49(9):7-8.

[4] 徐峥.血瘀证在Ⅱ型心肾综合征中的作用及预后价值研究[D].北京中医药大学,2015.

[5] 高学敏.中药学[M].北京:中国中医药出版社,2002.

[6] 张艳,杨继,冯伟,等.益气调心汤治疗心肾综合征患者疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2018,27(35):3895-3897,3902.

[7] 滕云,王圣治.基于心肾相交理论浅析慢性心肾综合征(Ⅳ型心肾综合征)的治疗[J].中医临床研究,2022,14(12):11-13.

[8] 李珺,张玮,王高强,等.实脾固肾化瘀方对慢性心肾综合征患者AMPK/SIRT1/NF-κB信号通路的影响[J].西部中医药,2021,34(10):107-110.

[9] 崔菊玲.川芎在心血管疾病中的药理及临床应用[J].河南医学研究,2021,30(26):4992-4994.

[10] 徐进,蒋春波.中药黄芪治肾病“机理”说[J].陕西中医药大学学报,2022,45(2):127-131.

[11] 王浩艺,成扬.黄芪汤及方中单味药研究进展[J].上海中医药杂志,2021,55(8):99-103.