丁苯酞联合依达拉奉治疗急性脑梗死的临床观察

作者: 袁芳 张敏慧

摘要:目的 观察丁苯酞联合依达拉奉治疗急性脑梗死的临床效果。方法 采用抽签的方式,将120例研究对象划分成为两组,对照组(n=60)应用常规治疗,实验组(n=60)应用丁苯酞联合依达拉奉治疗,观察两组患者神经功能恢复情况、超敏C反应蛋白(hs-CRP)水平以及生活质量。结果 实验组患者ESS评分、hs-CRP水平以及生活质量评分均优于对照组患者,P<0.05。结论 急性脑梗死患者应用丁苯酞联合依达拉奉治疗,可有效改善神经功能,抑制炎性反应,促进病情恢复,提高患者生存质量。

关键词:急性脑梗死;丁苯酞;依达拉奉

急性脑梗死每年的发病率较高。虽然在医疗技术高速发展的背景下,患者死亡率得到有效控制,但是致残率仍然较高,且具有一定的复发率,严重威胁患者身体健康及生命安全,患者家庭也需承受巨大的心理和经济负担[1]。急性脑梗死后,临床需尽快促进患者脑血液循环恢复,改善脑组织缺血缺氧状态,清除氧自由基,抑制脂质过氧化,缓解脑水肿,减轻脑损伤,加速神经功能恢复[2]。本研究旨在探讨丁苯酞联合依达拉奉治疗急性脑梗死的临床效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

将2021年10月~2022年10月我院收治的120例急性脑梗死患者作为研究对象,采用抽签的方式将全部患者划分成为实验组(n=60)和对照组(n=60)。实验组男35例、女25例,年龄57~78岁、平均(65.87±6.59)岁;对照组男36例、女24例,年龄56~79岁、平均(65.79±6.65)岁。两组一般资料比较无显著性差异,P>0.05,具有可比性。患者及家属均知晓本研究,并签署同意书。纳入标准:符合急性脑梗死诊断标准;临床资料完整;无精神障碍。排除标准:伴有神经系统疾病或精神障碍;伴有严重脏器损伤;依从性过低。

1.2 治疗方法

两组患者入院后均给予抗血小板聚集,改善微循环,控制血压、血脂、血糖等基础治疗。

在此基础上,对照组静脉滴注依达拉奉,每日2次,每次30 mg。实验组应用丁苯酞联合依达拉奉治疗,依达拉奉用法用量同对照组,丁苯酞软胶囊口服,每日4次,每次200 mg。两组均治疗7 d。

1.3 观察指标

(1)比较两组神经功能恢复情况:使用ESS(欧洲卒中评分系统)量表进行评估,包含意识水平、定向力、视野、语言等14个项目,满分100分,评分越高患者神经功能恢复情况越好[3]。

(2)比较两组hs-CRP水平。

(3)比较两组生活质量:使用QL-Index量表对患者生活质量进行评估,主要包括日常活动、外界支持、生命观、运动能力、健康意识5个方面,评分越高患者生活质量越高。

1.4 统计学分析

数据处理采用SPSS 21.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

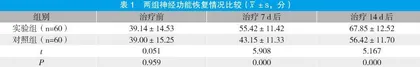

2.1 两组神经功能恢复情况比较

治疗前,两组患者ESS量表评分比较无显著性差异,P>0.05;治疗后,实验组患者ESS量表评分明显高于对照组,两组神经功能评分比较差异具有统计学意义,P<0.05。见表1。

2.2 两组hs-CRP水平比较

治疗前,两组患者hs-CRP水平比较无显著性差异,P>0.05;治疗7d、14d后,实验组患者hs-CRP水平均低于对照组,两组各时间点hs-CRP比较差异具有统计学意义,P<0.05。见表2。

2.3 两组生活质量比较

治疗前,两组生活质量评分比较无显著性差异,P>0.05;治疗后,实验组患者日常活动、外界支持、生命观、运动能力、健康意识等评分均高于对照组患者,两组比较差异具有统计学意义,P<0.05。见表3。

3讨论

急性脑梗死患者颅内缺血程度可以影响预后水平,缺血核心位置的周边为缺血半暗带。患者发病初期,该部位尚能保持能量代谢,加上其脑损伤可逆,所以在早期血管再通以后血流可快速恢复。但若缺血时间过长,将出现神经元坏死情况,且这一情况不可逆[4]。急性脑梗死超急性期治疗措施包括药物溶栓和应用神经保护剂两个方面。药物溶栓治疗已经得到了广泛认可,主要包括“再灌注时间窗”以及“神经保护时间窗”。因为颅内血管网结构独特,且脑组织对葡萄糖和血液供应氧的依赖性更强,发病后3 h内,若未能把握溶栓治疗的黄金时间,则应尽早开展药物治疗,保护神经[5]。

急性脑梗死缺血急性期及亚急性期均有大量自由基存在,在脂氧化酶和环氧化内的影响下,花生四烯酸氧化生成。花生四烯酸途径被激活后,自由基可以借助细胞膜组分不饱和脂肪酸脂质过氧化对细胞膜进行损伤。而神经保护剂有利于强化缺神经细胞的生存能力,为后续治疗工作争取更多的时间。抗自由基为保护神经治疗措施之一,可有效控制血瀑布效应,保护神经细胞,避免受到更加严重的损害[6]。

依达拉奉为一类自由基清除剂,包含亲脂基因,使血脑屏障通透性超过50%,可以对脂质过氧化情况进行有效抑制,降低患者血管内皮细胞损伤发生率,抑制脑水肿、迟发性神经元死亡、组织损伤以及神经功能障碍等[7]。相关研究显示,急性脑梗死患者应用达拉奉进行治疗,机体内的中性粒细胞中可检测出两类物质,一类是自由基,一类是由佛波醇诱导下中性粒细胞产生的过氧化物。可见依达拉奉可以通过对自由基进行抑制,提升急性脑梗死患者的预后水平。另有研究显示,依达拉奉仅能针对神经功能缺损程度较轻的患者起到较好的效果,临床需联合用药[8]。

丁苯酞为我国自主研发的抗脑缺血药物,药理作用主要包括以下几个方面:(1)缺血区微循环重构,缩减脑梗死面积。因为丁苯酞可以促进侧支循环,使微血管数量增加,也就更有利于微血管整体结构形态保持完整,缺血区的灌注效果得以优化,花生四烯酸以及相关的代谢物参与介导的病理生理过程均可被选择性抑制[9]。由此,微血管痉挛情况可以快速解除,血小板的聚集情况随之得到控制,自由基清除效果更加良好,由缺血导致的炎症反应自然被阻断。丁苯酞还可对大脑皮层的细胞血栓烷A2的合成进行抑制,前列环素的合成因此增加,可以避免血栓扩大[10]。(2)保护线粒体,促进能量代谢恢复。因为丁苯酞可以直接针对脑缺血区域的线粒体起到保护作用,促使线粒体膜流动性提升,控制其电位下降,促进线粒体功能发挥,强化脑组织对于缺血情况的耐受能力,合理调节脑能量代谢,避免自由基大量生成,控制脑水肿,改善神经功能缺损[11]。本研究结果显示,治疗前,两组患者ESS量表评分比较无显著性差异,P>0.05;治疗后,实验组患者ESS量表评分明显高于对照组,P<0.05。治疗前,两组患者hs-CRP水平比较无显著性差异,P>0.05;治疗后,实验组患者hs-CRP水平低于对照组,两组比较差异显著,P<0.05。治疗前,两组生活质量评分比较无显著性差异,P>0.05;治疗后,实验组患者日常活动、外界支持、生命观、运动能力、健康意识等评分均高于对照组,P<0.05。

综上,急性脑梗死患者应用丁苯酞联合依达拉奉治疗,可有效改善神经功能,抑制炎性反应,促进病情恢复,提高患者生存质量。

参考文献

[1] 蒋龙飞,张贻勇,唐惠祥.丁苯酞联合依达拉奉治疗大脑中动脉狭窄所致急性脑梗死的临床效果及对血清炎性因子的影响[J].临床合理用药杂志,2022,15(17):55-57.

[2] 贾冬玉,李彩霞,王苗苗.丁苯酞联合依达拉奉治疗对急性脑梗死患者神经功能缺失的影响[J].临床医学工程,2022,29(7):927-928.

[3] 叶子政.丁苯酞联合依达拉奉对急性脑梗死患者神经功能与氧化应激指标的影响[J].现代医学与健康研究(电子版),2022,6(12):52-55.

[4] 魏爱爱.丁苯酞联合依达拉奉对老年急性脑梗死患者神经功能及抗氧化能力的影响[J].反射疗法与康复医学,2022,3(12):134-136.

[5] 杨东娜,张涤,于佳佳.丁苯酞注射液联合依达拉奉对老年急性脑梗死患者细胞因子、血管内皮功能和氧化应激的影响[J].中国老年学杂志,2021,41(3):477-480.

[6] 黄宝荣,陈伟亮,许尊创.依达拉奉联合丁苯酞治疗急性脑梗死的疗效及对患者神经功能的影响[J].海南医学,2021,32(12):1537-1540.

[7] 周红.依达拉奉联合丁苯酞氯化钠注射液治疗急性脑梗死的临床效果及安全性[J].母婴世界,2021(6):151.

[8] 韩孟,谭少华,李霞.丁苯酞联合依达拉奉在急性脑梗死治疗中的应用及对神经功能的影响[J].海峡药学,2021,33(5):187-188.

[9] 马玲梅.丁苯酞注射液联合依达拉奉对急性脑梗死患者临床疗效、神经及认知功能的影响[J].世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊),2021,21(1):226-227.

[10] 葛云皓.丁苯酞辅助依达拉奉对老年急性脑梗死患者神经功能、颈动脉内膜中膜厚度及斑块面积变化的影响[J].中国保健营养,2021,31(33):192.