西洛他唑片治疗糖尿病周围神经病变的临床效果分析

作者: 陈宏伟 邱翠丽

摘要:目的 评估西洛他唑片治疗糖尿病周围神经病变的临床效果。方法 以2019年3月~2020年6月北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心收治的78例糖尿病周围神经病变患者为研究对象,根据不同用药方案分成实验组和对照组,每组39例。对照组患者单独应用依帕司他片治疗,实验组患者在此基础上联合应用西洛他唑片,所有患者连续治疗3个月,比较两组患者治疗有效率和神经传导速度。结果 实验组的治疗总有效率明显高于对照组,两组比较差异有统计学意义,P<0.05;实验组的运动神经传导速度和感觉神经传导速度均显著高于对照组患者,两组比较差异有统计学意义,P<0.05。结论 在依帕司他片的基础上联合应用西洛他唑片治疗糖尿病周围神经病变,可提高临床疗效,促进患者周围神经功能恢复。

关键词:糖尿病周围神经病变;西洛他唑片;依帕司他片;临床疗效。

数据显示,在糖尿病患者中,糖尿病周围神经病变的发生率约60%~90%[1]。糖尿病初次诊断时出现神经传导异常的患者有10%~18%。但关于糖尿病周围神经病变的发病机制尚没有具体明确,临床普遍认为是由多种因素共同作用的结果。患者主要存在对称性的肢体疼痛感、麻木感、运动障碍和感觉异常,运动神经、感觉神经、自主神经通常也会受累,病情严重者往往伴有下肢坏疽或四肢远端皮肤破溃,严重损害身心健康,影响正常生活。糖尿病周围神经病变是造成患者残疾的直接原因。有文献指出,糖尿病周围神经病变主要是因轴突细胞、雪旺细胞出现代谢异常、血管供氧量不足引起[2]。本研究旨在探讨西洛他唑片治疗糖尿病周围神经病变的临床效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

以2019年3月~2020年6月北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心收治的78例糖尿病周围神经病变患者为研究对象,根据不同用药方案分成对照组和实验组。实验组39例,男21例,女18例;年龄(43.28±1.47)岁;病程(6.85±2.04)年。对照组39例,男23例,女16例;年龄(44.57±1.63)岁;病程(6.73±1.05)年。两组一般资料比较差异无统计学意义,P>0.05,具有可比性。

纳入标准:治疗符合《糖尿病周围神经病变诊疗规范》[3];2型糖尿病;电生理检查显示≥2条神经传导速度减慢;周围神经受损症状明确,如痉挛性疼痛、蚁行感、电击痛、麻木感、针刺感、灼烧痛等。排除标准:自身免疫性疾病;急性感染;1型糖尿病;使用糖皮质激素治疗;胸腰椎疾病引起的下肢神经损伤;精神疾病。

1.2 方法

对照组口服依帕司他片(国药准字H20050893),50 mg/次,3次/d。实验组在对照组基础上联合应用西洛他唑片,依帕司他片用法用量和对照组相同,另口服西洛他唑片(国药准字H10960014),100 mg/次,2次/d。所有患者均持续用药3个月,治疗过程中密切监测患者血脂、血糖、尿常规、肝肾功能以及糖化血红蛋白等指标,根据检查结果调整用药剂量。

1.3 观察指标

(1)比较两组临床疗效。疗效评定标准:显效,患者肌电图传导速度提高≥5.0 m/s,或者完全正常,自觉症状完全消失或者明显改善;有效,肌电图传导速度提高2.0~4.9 m/s,自觉症状有所减轻;无效,肌电图的传导速度提高幅度<2.0 m/s或没有变化,临床症状无任何减轻[4]。总有效率=显效率+有效率。

(2)比较两组治疗前后的神经传导速度:应用丹迪Keypoint肌电图检测两组患者治疗前后的神经传导速度。

1.4 数据处理

数据处理采用SPSS 19.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

2.1 两组患者的临床疗效比较

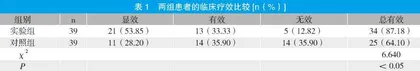

实验组治疗有效率为87.18%,显著高于对照组的64.10%,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者治疗前后的神经传导速度比较

治疗前,两组神经传导速度比较无明显差异(P>0.05);治疗后,实验组左正中神经、左腓神经、右腓神经的运动传导速度及感觉传导速度均显著高于对照组,两组比较差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

3讨论

糖尿病周围神经病变的发生和糖脂代谢紊乱有密切关系,此外还有炎性介质爆发反应学说和氧化应激反应学说[5]。长时间高糖刺激可通过多元醇通路作用激活葡萄糖旁路代谢,葡萄糖通过醛糖还原酶产生山梨醇,山梨醇脱氢酶氧化后产生果糖,山梨醇细胞的生成过量能够让细胞出现高渗现象,破坏细胞内环境,导致胞内水肿,最终造成神经细胞变性、肿胀、脱髓鞘改变和坏死。山梨醇含量过多还能严重消耗细胞内的还原型辅酶Ⅱ[6],导致胞内氧自由基大量生成,造成氧化应激反应,使神经细胞代谢受损。

雪旺细胞属于周围神经组织的胶质细胞,能够修复受损的神经细胞。患者机体持续处于高血糖水平,可使得炎性介质大量释放,对神经调节蛋白产生严重刺激,使雪旺细胞出现促有丝分裂反应,最终凋亡和坏死,导致周围神经脱髓鞘发生变性,加快糖尿病周围神经病变病情进展[7~8]。研究表明,随着患者的年龄增长,高血糖可导致微血管病变,同时伴有血管功能和相关神经病变改变。增加肌肉质量有助于神经功能恢复和神经传导改善,而肌肉质量的减少伴随着代谢异常,可能加重神经损伤。

还有研究认为,糖尿病周围神经病变与周围神经组织缺氧、缺血有密切相关性[9]。持续高血糖水平下,患者机体产生微炎性反应,此时血管通透性会增加,内皮细胞也会受到损伤,脂质细胞生成,动脉粥样硬化斑块发生风险增加,阻碍外周血供应,使外周组织缺血和缺氧。因此,临床治疗糖尿病周围神经病变时应有效调节血糖,改善周围神经缺氧状态[10]。

依帕司他是一种醛糖还原酶抑制剂,通过抑制与糖尿病并发症相关的醛糖还原酶,减少内细胞的积聚,主要用于治疗糖尿病周围神经系统疾病,改善餐后高血糖值。慢性高血糖状态增加了多元醇途径的活性,醛糖还原酶产生的果糖和山梨醇不能在周围神经中降解,引起过度积累,从而增加神经细胞渗透压,导致纤维或神经细胞水肿[11~12]。西洛他唑片还可抑制血小板聚集,通过降低血小板磷酸二酯酶活性改善环磷酸腺苷水平,从而扩张周围血管,改善血液灌注,减轻血小板在周围血管内聚集,促进机体血液循环[13~14]。依帕司他片属于羧酸的衍生物,能够调节多元醇代谢,使之保持平衡,还能对多元醇代谢通路中的醛糖还原酶起到抑制效果,从而减少山梨醇在细胞内的聚集量[15~16]。二者联合应用可发挥协同作用。本研究中,实验组治疗总有效率显著高于对照组,左正中神经、左腓神经、右腓神经的运动传导速度和感觉传导速度均显著高于对照组(P<0.05)。

综上所述,在依帕司他片的基础上联合应用西洛他唑片治疗糖尿病周围神经病变,可提高临床疗效,促进患者周围神经功能恢复。

参考文献

[1] 李欣仪,周秋红,戴薇薇等.2型糖尿病患者周围神经病变患病现状及影响因素分析[J].上海护理,2021,21(12):35-38.

[2] 张丽华,刘兆昶,王作江等.糖尿病慢性合并症致残发生率的分析[J].中国糖尿病杂志,1995(2):126.

[3] 李军,金艳蓉,薛耀明.针灸治疗对糖尿病周围神经病变的影响——兼析随机对照临床研究的系统评价[J].世界科学技术-中医药现代化,2019,17(4):819-828.

[4] 刘锦凤,许凯斯,何燕.依帕司他片联合二甲双胍治疗糖尿病周围神经病变的疗效分析[J].中国处方药,2022,20(11):89-91.

[5] 梁旭东,宋渊,沈稼轩等.糖尿病周围神经病变中西医发病机制及研究进展[J].河北中医,2021,43(7):1212-1216,1222.

[6] 高彦彬,周晖,张涛静,等.糖络宁治疗糖尿病周围神经病变临床研究[J].中华中医药杂志,2013,28(6):1673-1677.

[7] 杨俊,翁孝刚.2型糖尿病患者周围神经病变的危险因素分析[J].河南医学研究,2021,30(20):3688-3691.

[8] 庞国明,闫镛,朱璞,等.糖尿病周围神经病变中医诊疗规范初稿[J].中华中医药杂志,2020,25(2):260-264.

[9] 陶思明,郝璐璐,周媛.西洛他唑联合依帕司他对糖尿病周围神经病变患者血清MMPs和SOD水平的影响[J].当代医学,2021,27(21):16-17,18.

[10] 汪志良,杨竹洁.西洛他唑片联合依帕司他片治疗糖尿病周围神经病变患者的疗效及机制分析[J].解放军预防医学杂志,2018,36(4):16-19.

[11] 李霞,曹晓红,翟卷平.西洛他唑联合依帕司他治疗糖尿病周围神经病变的效果分析[J].临床误诊误治,2019,29(B10):84-84.

[12] 杨丽娜,杨刚毅,蒲丹岚.2型糖尿病患者身体成分改变与心脑血管疾病风险关系的研究进展[J].重庆医学,2021,50(16):2831-2834,2838.

[13] 张雷.华法林联合西洛他唑治疗预防糖尿病下肢动脉硬化闭塞症支架植入后再狭窄的临床研究[J].中国合理用药探索,2019,16(11):160-162,165.

[14] 庄文兵.贝前列素钠联合西洛他唑和瑞舒伐他汀治疗老年糖尿病下肢动脉病变的临床研究[J].名医,2019,75(8):243.

[15] 王柳雯.依帕司他对2型糖尿病周围神经病变神经调节蛋白4及胱抑素C的影响[J].中外医学研究,2020,18(36):22-24.

[16] 李欣,李世秀,李卓.依帕司他联合复方丹参滴丸治疗2型糖尿病周围神经病变的临床疗效研究[J].糖尿病新世界,2021,24(1):172-173,176.