俯卧位通气护理在ICU重症肺炎合并呼吸衰竭患者中的应用效果观察

作者: 许彩霞 杨青梅 黄琴圆

摘要:目的 探讨俯卧位通气护理在ICU重症肺炎合并呼吸衰竭患者中的应用效果。方法 选取我院2021年2月~2023年2月收治的58例重症肺炎合并呼吸衰竭患者为研究对象,随机分为对照组和观察组各29例。对照组采用常规仰卧位通气护理,观察组采用俯卧位通气护理,比较两组血气分析指标、肺功能改善及疾病转归情况。结果 观察组机械通气72 h后的血气分析、呼吸频率指标均显著优于对照组(P<0.05)。治疗2周后,观察组FVC、FEV1、PEF指标显著优于对照组(P<0.05)。观察组治疗72 h后的APACHE II评分、机械通气时间、住院时间均显著低于对照组(P<0.05)。结论 俯卧位通气护理可有效改善重症肺炎合并呼吸衰竭患者血气分析指标,改善肺通气效果,有助于患者尽快脱机拔管,脱离危重病情,临床应用效果显著。

关键词:ICU;俯卧位通气;重症肺炎合并呼吸衰竭;效果;血气分析

ICU重症肺炎合并呼吸衰竭患者肺功能受损严重,氧合功能较差,可迅速引发低氧血症、二氧化碳潴留等症状,死亡率较高,需尽早采取呼吸支持措施改善缺氧状态,降低死亡率[1]。常规机械通气多采取仰卧体位,但是肺通气效果不佳,不利于患者呼吸衰竭改善和生理功能恢复,需进一步优化相关护理支持,提升机械通气效果[2]。俯卧位通气是机械通气护理的新体位,可有效改善肺通气效果,临床应用逐渐增多,但是具体效果尚不明确。基于此,本研究我院2021年2月~2023年2月收治的58例重症肺炎合并呼吸衰竭患者为研究对象,探讨俯卧位通气护理的实施效果。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2021年2月~2023年2月收治的58例重症肺炎合并呼吸衰竭患者为研究对象,随机分为对照组和观察组各29例。观察组男17例,女12例;年龄49~78岁,平均(63.54±14.39)岁;病程1~10 d,平均(6.87±2.85)d;体质量指数(BMI)14~30 kg/m2,平均(21.88±7.76)kg/m2。对照组男18例,女11例;年龄50~78岁,平均(63.95±13.89)岁;病程1~10 d,平均(6.83±2.79)d;BMI 15~30 kg/m2,平均(21.93±7.82)kg/m2。两组一般资料比较无显著性差异,具有可比性(P>0.05)。本研究经院伦理委员会批准通过。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:符合气管插管机械通气治疗指征;通气时间≥72 h;患者和家属均签署知情同意书。排除标准:合并恶性肿瘤者;合并全身感染性疾病者;合并自身免疫性疾病者;合并重要脏器功能障碍者;无法耐受机械通气者。

1.3 方法

对照组采用常规仰卧位通气护理:低潮气量,通气数值为6 ml/kg,呼气末正压通气设定为30~35 cmH2O,呼气末正压通气值为下降2~3 cmH2O,无PaO2下降,吸气压25~30 cmH2O,期间密切观察患者通气效果,灵活调整呼吸机参数,每隔2 h帮助患者翻身一次;及时清理患者呼吸道分泌物,若吸痰困难,采用叩击背部、机械排痰等方式帮助患者排痰。

观察组采用俯卧位通气护理:执行俯卧位通气操作前0.5 h停止鼻饲,夹闭胃管,预防返流;有效吸痰,并清理患者鼻腔和口腔中的分泌物,避免误吸、窒息;患者头部偏向一侧,保持呼吸道和呼吸管路通畅;左侧或右侧悬空耳廓,抬高床头10°~30°,避免颜面部受压水肿;双臂自然放置于身体两侧(平行),双肩部、髂部、髋部、膝部、踝部、足趾等易受压位置,放置软垫支撑,每隔2 h帮助患者调整一次体位,采用侧卧位和俯卧位交替的方式,避免患者长时间保持同一姿势;检查胸腹部活动度,必要时采用软垫支撑患者肩部和髋部,为胸腹部活动预留足够空间;每隔2 h检查管路固定情况,整理管道,避免打折受压;密切观察患者生命体征和耐受情况,调整呼吸机参数,提升患者通气效果;观察患者有无不适感,调整软垫等支撑物,提高排痰安全性。

1.4 观察指标

(1)比较两组血气分析指标:氧合指数(OI)、pH值、氧分压(PaO2)、二氧化碳分压(PaCO2)和血氧饱和度(PaO2)。

(2)比较两组肺功能:用力肺活量(FVC)、第1秒用力呼气量(FEV1)和最高呼气流速(PEF)。

(3)比较两组康复指标:机械通气时间、住院时间,采用急慢性生理—病理健康状况评分(APACHE II)量表(总分0~71分),评估患者病情严重程度。

1.5 统计学方法

数据处理采用SPSS 20.0统计学软件,计量资料以(±s)表示,采用t检验,计数资料用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

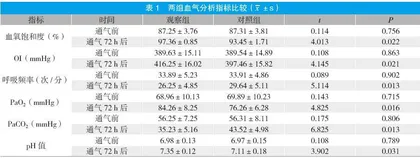

2.1 两组血气分析指标及呼吸频率比较

观察组机械通气72 h后的OI、pH值、PaO2、PaCO2、PaO2及呼吸频率均显著优于对照组,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组肺功能比较

机械通气2周后,观察组FVC、FEV1、PEF指标均显著高于对照组,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组康复指标比较

观察组治疗72 h后的APACHE II评分、机械通气和住院时间均显著低于对照组,两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3讨论

ICU重症肺炎合并呼吸衰竭患者疾病进展较快,免疫功能降低,肺功能损害较为严重,较多患者存在呼吸障碍,需积极开展呼吸支持,降低并发症发生风险。机械通气是一种可靠的呼吸支持方法,可有效改善患者缺氧、低血氧症状态,治疗期间需积极做好护理支持,以改善机械通气效果,促进患者转归[3]。

临近人体背部的肺脏组织膨胀压力较大,无法有效完成肺复张及气体交换,同时也不利于该位置肺组织的支气管分泌物排出体外,因此有必要转变患者通气体位。俯卧位通气是急性肺损伤、急性呼吸窘迫综合征等疾病机械通气的常用体位,可有效减轻临近人体背部的肺脏组织的重力作用,改善胸膜腔压力梯度与跨肺压,有助于患者肺组织更好地膨胀、复张,改善肺通气和氧合障碍,避免支气管分泌坠积在靠近背部肺组织,对患者肺通气功能改善效果可靠[4]。同时,俯卧位通气可使患者肺部和胸壁间产生一致性跨肺压,改善膈肌运动模式,减轻患者心脏压迫程度,加大功能残气量,有利于肺复张,并可改善肺部灌注情况,避免肺部过度扩张,降低机械通气中肺损伤风险[5]。此外,仰卧位通气可重新分布肺部通气比流和血流灌注,有助于肺部换气能力提升,促进血流灌注均衡,有助于改善患者肺部状态[6]。相关文献报道显示,采用仰卧位通气模式,可提升肺部气体交换能力,促进呼吸道分泌物流出,避免分泌物坠积,可有效提升患者血气分析指标[7~8]。本研究发现,观察组机械通气72 h后的血气分析、呼吸频率指标均显著优于对照组(P<0.05)。治疗2周后,观察组FVC、FEV1、PEF指标显著优于对照组(P<0.05)。观察组治疗72 h后的APACHE II评分、机械通气时间、住院时间均显著低于对照组(P<0.05)。说明俯卧位通气可提升机械通气治疗效果,缩短患者通气时间,促进患者康复,临床疗效可靠。

综上所述,俯卧位通气护理可有效改善重症肺炎合并呼吸衰竭患者血气分析指标,改善肺通气效果,有助于患者尽快脱机拔管,脱离危重病情,临床应用效果显著。

参考文献

[1] 蒋燕,陆叶,蒋旭琴,等.成人急性呼吸窘迫综合征患者俯卧位通气管理的最佳证据总结[J].中华护理杂志,2021,27(30):4110-4115.

[2] 柳超跃,章琳,倪芳,等.肺结核伴重症肺炎并发呼吸衰竭应用俯卧位通气治疗的护理[J].中国防痨杂志,2020,42(4):406-408.

[3] 杨敏,陈芳,王小梅.不同体位机械通气在重症肺炎伴呼吸衰竭患者中的应用效果比较[J].山西医药杂志,2022,51(8):905-907.

[4] 张津婷,王颖,屈晨.俯卧位机械通气对重症肺炎呼吸衰竭的效果观察[J].中国医疗器械信息,2022,28(4):121-123.

[5] 漆敏,倪忠,唐永江,等.清醒俯卧位通气策略在低氧性呼吸衰竭患者中的应用进展[J].中国呼吸与危重监护杂志,2021,20(3):215-218.

[6] 张慧慧,胡月红,周尧英,等.俯卧位机械通气对重症肺炎呼吸衰竭并发呼吸机相关肺炎的影响[J].中华医院感染学杂志,2020,30(24):3734-3738.

[7] 胡漫林,利齐冠,邓仙炳,等.俯卧位机械通气对重症肺炎并呼吸衰竭患者血气分析指标、血流动力学的影响[J].实用中西医结合临床,2020,20(9):21-22.

[8] 刘超,祝新韵,张蓓蕾,等.早期体外膜肺氧合,俯卧位通气联合西多福韦救治腺病毒致急性重度呼吸窘迫综合征一例[J]. 中国临床案例成果数据库,2022,04(1):1044.