产后康复护理在初产妇产后盆底功能恢复中的应用价值分析

作者: 邹俊梅

摘要:目的 分析研究产后康复护理在初产妇产后盆底功能恢复的价值。方法 将我院在2020年11月~2022年8月接收的100例初产妇进行研究,采用随机分配的方法分为观察组与对照组,每组50例。对照组应用常规护理模式,观察组采用康复护理方式。在护理工作结束后,对比两组护理效果。结果 观察组产妇的盆底功能总体恢复效果优于对照组(P<0.05);干预后,两组产妇的阴道动态压力、尿失禁评分及盆底功能障碍评分均有所改善,且观察组阴道动态压力高于对照组,尿失禁评分及盆底功能障碍评分低于对照组(P<0.05);观察组并发症概率较对照组低(P<0.05)。结论 初产妇在分娩结束后,通过康复护理的方式可以有效恢复子宫、盆底的功能,还能有效降低并发症的概率,促进产妇生活质量水平的提高,可在临床中推广应用。

关键词:初产妇;盆底功能恢复;康复护理;应用价值

在妇科疾病中,特别是产妇生产过程,容易发生盆底功能障碍。多数都是在妊娠、分娩等环节造成的身体伤害,出现盆底神经、肌肉、韧带等组织损伤,导致功能性缺失而引发该病。盆底功能障碍发生后,极易造成患者尿失禁、子宫脱垂、排便不正常等,这在高龄、难产、羊水过多等产妇更加严重[1]。经过研究发现,在产妇分娩后进行盆底康复性训练,能够促进盆底功能的恢复。但是,初产妇的生产经验不足,对分娩有严重的恐惧,往往无法达到应有的效果。基于此,本文探索康复护理在初产妇产后盆底功能恢复的应用,现报道如下。

1资料与方法

1.1 一般资料

将我院在2020年11月~2022年8月接收的100例初产妇进行研究,采用随机分配的方法分为观察组与对照组,每组50例。对照组平均年龄(26.33±2.51)岁,平均孕周(38.25±0.62)周;观察组平均年龄(27.01±2.01)岁,平均孕周(38.32±0.71)周。经过基本资料对比,产妇的年龄、学历、家庭状况等无任何差异(P>0.05),具备可比性。本研究经院内医学伦理委员会审核批准。纳入标准:采用引导分娩的初产妇;单胎且足月妊娠。排除标准:合并有严重威胁生命的疾病;存在认知障碍,无法配合研究。

1.2 方法

对照组应用常规方式展开护理,包含盆底肌功能障碍疾病处理、新生儿护理知识学习、健康宣教、心理护理等,帮助产妇尽快恢复正常。

观察组以上述护理方式作为基础,增加产后护理的方式。(1)健康教育。结合不同产妇的知识水平、孕周等差异,组织孕妇进行学习,适当情况下可以组织模拟性训练,提前让产妇进入到母亲角色,以适应自己身体、心理方面的变化。(2)展开优质护理。在初产妇产后开始康复训练前,通过全面的讲解,让其了解康复训练的各种益处,从而能积极参与到康复护理的过程中;对于产妇提出的疑问,要及时解答。在康复训练的环节,让产妇保持平卧的姿势、放松身体,并进行帮助和指导。平时,还要引导患者正确饮食,多摄入高纤维的果蔬,多饮水,预防便秘。(3)加强盆底肌训练。根据产妇的实际情况,组织进行针对性的训练方法,包含提肛运动、小步跳跃、肛门缩紧等,运动的强度应结合实际情况确定,以符合产妇身体恢复的需要。(4)结合实际情况确定产妇的运动方案,具体如下:①臀部运动。保持在床上平卧,缓慢收缩臀部肌肉,双腿夹紧阴道,然后放松,重复以上动作几组。②扭胯运动。向外转动臀部,逐步向身体倾斜。③全身运动。自然站立,逐步放松盆底肌肉,再将双腿分开到两倍肩宽,缓慢进行蹲起动作[2~3]。(4)理疗。结合产妇的实际情况,采取针对性的仿生物点刺激疗法。首先,使用电极片贴在产妇的双侧髂前上棘与下腹部,然后放置好盆底肌肉治疗头,保证设备达到稳定性后,调节各项参数,再进行通电来刺激治疗;询问产妇的身体承受度,合理调节电流大小,并配合生物反馈模式进行辅助性训练。在整个理疗过程中,有些设备会直接进入到产妇阴道内,所以要保持动作轻柔,避免给产妇造成严重的身体不适感。在理疗的过程中,应针对患者的情况做出改变,避免造成过大的刺激而影响恢复。通常来说,每一次理疗的时间为30~45min,每周2次,连续性理疗8~12周。(5)阴道哑铃训练。嘱产妇平卧,根据盆底肌力选择不同重量的哑铃,置入阴道内,以哑铃不掉为宜,促使产妇阴道收缩。训练循序渐进,由轻至重,逐步增加阴道收缩力。(6)检测盆底功能。产妇出院42d,让其回院进行盆底功能的检查,并定期随访,嘱咐产妇积极参与运动康复训练。(7)心理护理。护理人员及时对产妇的心理状况进行所了解,并结合实际情况展开心理疏导,及时满足产妇的心理诉求,避免出现负面情绪而影响身体恢复[4]。

1.3 观察指标

(1)对比两组产妇的盆底肌力,对女性的盆底肌力进行分级。产妇在护理人员的指令下,对阴道进行收缩,根据收缩情况进行判断。其中,0级:指令发出后,无法感觉到阴道肌肉和收缩动作;1级:指令发出后,能够感受到较为轻微的肌肉收缩,但无法连续;2级:指令发出后,可以感受到较为明显的肌肉收缩,但维持时间较短,为2 s;3级:指令发出后,肌肉收缩时能使手指向前向上运动,收缩时间可维持3 s;4级:阴道肌肉收缩状况良好,持续时间较长,可达4 s,能阻挡手指压力;5级:阴道肌肉收缩持续时间较长,可以抵挡手指压力5s以上。(2)比较护理干预前后阴道动态压力、尿失禁评分及盆底功能障碍评分变化情况。其中,阴道动态压力采用气囊连接压力检测仪检测;尿失禁评分选用5分制评分法,分值越高说明产妇尿失禁情况越严重;采用盆底功能障碍问卷评估盆底功能障碍评分,总分为80分,分值越高说明盆底功能障碍越严重。(3)统计两组并发症情况,包括尿失禁、盆腔下垂、性生活失调、便秘、产褥感染。

1.4 统计学方法

应用SPSS17.0软件处理,阴道动态压力、尿失禁评分及盆底功能障碍评分以(±s)表示,采用t检验,盆底肌力、并发症用比率表示,采用χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2结果

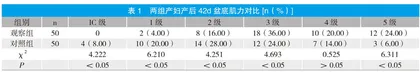

2.1 两组产妇产后42d盆底肌力对比

观察组盆底肌力总体恢复效果优于对照组(P<0.05)。见表1。

2.2 两组阴道动态压力、尿失禁评分及盆底功能障碍评分对比

干预后,两组产妇的阴道动态压力、尿失禁评分及盆底功能障碍评分均有所改善,且观察组阴道动态压力高于对照组,尿失禁评分及盆底功能障碍评分低于对照组(P<0.05)。见表2。

2.3 两组并发症对比

观察组尿失禁、盆腔下垂、性生活失调、便秘、产褥感染等并发症发生率低于对照组(P<0.05)。见表3。

3讨论

初产妇由于缺乏经验,自我保护以及护理意识比较差,容易造成机能恢复不到位[5]。其中,盆底出现功能性障碍的情况比较普遍,如果不能及时恢复,会给产妇的生活及身心健康造成不良影响。有调查报告显示,我国的阴道分娩产妇中,出现盆底功能障碍的占比超过40%,且出现的概率随着年龄增加而升高。针对上述情况,需结合患者实际情况,采取有效的康复治疗措施,促进病情恢复。国外提倡在产后2~3个月开始康复护理。我国则提倡产后42d开始康复训练,原因可能与亚洲人体质差异有关。

盆底康复训练方式比较多,有肌肉锻炼、电刺激、生物反馈训练等。经过必要的训练,能从一定程度上恢复盆底功能,且随着训练持续时间不断延长,效果会不断提高。早期的盆底肌康复护理方式,通过组建护理工作小组、健康教育、产妇一对一指导盆底肌与引导康复性训练,以及注重理疗、心理训练等,不仅可以促进产妇盆底功能的有效恢复,还能增加初产妇的生产经验水平,逐步恢复身心健康。此外,经过低频电刺激的方法,以实现盆底肌肉的刺激性反应,增强康复治疗效果。 本次研究中,较之对照组的常规护理方式,观察组产妇应用康复护理方式恢复效果更好,且并发症的概率较低。干预后,两组产妇的阴道动态压力、尿失禁评分及盆底功能障碍评分均有所改善,且观察组阴道动态压力高于对照组,尿失禁评分及盆底功能障碍评分低于对照组,说明在初产妇的临床恢复阶段,应用康复护理模式能有效帮助恢复盆底功能。在产后采用康护护理模式,不仅能有效恢复产妇的盆底功能,还能让产妇了解产后盆底障碍的危害。在护理干预中,护理人员能对产妇的心理状况有所了解,并结合实际情况展开心理疏导,避免产妇出现负面情绪而影响身体恢复,促进其持之以恒地进行康复训练,促使盆底肌力的恢复,减少尿失禁、漏尿的发生风险,对盆底功能障碍疾病起到很好的预防作用。

综上所述,在初产妇的临床恢复阶段,应用康复护理模式能有效帮助恢复盆底功能,对改善产妇身心健康有积极作用,可推广应用。

参考文献:

[1] 周焕勤.产后盆底康复护理联合生物反馈电刺激对初产妇产后盆底功能障碍的影响[J].航空航天医学杂志,2021,32(9):1148-1149.

[2] 郭红超.产后康复护理在初产妇产后盆底功能恢复中的应用价值分析[J].四川解剖学杂志,2020,28(2):96-97.

[3] 周红旭,冯梅芳.针对性康复护理对初产妇产后情绪状况和盆底功能康复的影响[J].基层医学论坛,2019,23(21):3072-3073.

[4] 曾利琴,熊华.针对性康复护理对初产妇产后情绪状况和盆底功能康复的影响[J].中国医学创新,2018,15(31):80-83.

[5] 徐峰.探讨不同时期康复护理对初产妇产后盆底功能影响[J].世界最新医学信息文摘,2015,15(16):220.