结构化急诊护理路径在急诊科患者中的应用效果分析

作者: 宋长笑

摘要:目的 探讨结构化急诊护理路径在急诊科患者中的应用效果。方法 选取我院急诊科2021年3月~2022年2月接收的急诊病症患者(82例),随机分为观察组(结构化急诊护理路径)和对照组(传统护理路径),对两组患者自我管理行为(SDSCA)、焦虑程度(SAS)、抑郁程度(SDS)、生活质量、护理满意度进行评价。结果 观察组在进行结构化急诊护理路径干预后,SDSCA评分高于对照组,SAS、SDS评分低于对照组,两相比较差异显著(P<0.05);观察组生活质量评分均显著高于对照组,P<0.05;观察组总满意度高于对照组,P<0.05。结论 结构化急诊护理路径可以控制患者抑郁、焦虑情绪,提高自我管理能力,改善患者生活质量,构建更好的医护关系。

关键词:结构化急诊护理路径;急诊科患者;应用效果;生活质量;满意度

随着人们生活水平的提高,健康保健意识的增强,对医疗服务要求也越来越高。护理作为医疗服务中重要的组成部分,其服务质量直接关乎着患者的心理健康和生命安危。尤其对于急诊科的患者,是整个医院科室中病种最多、重症最集中的科室,病情都较为复杂、不稳定, 需要进行急诊抢救,护理任务繁重,一旦有哪个救治患者出现差错,处理不当将延误患者的救治时机,造成严重的后果[1]。急诊科室医护人员需保持最高的工作效率,做好配合工作,保证医疗服务质量。

目前,急诊科室的就诊人数在逐年呈现上升趋势,急诊治疗范围也在不断的进行扩大,尽管当前急诊科的救治工作多是以团队形式在进行,但也会面对着医护职责分工不明确、配合工作相对缺少默契度、救治效率低等问题。同时,急诊科相对于其他科室工作强度、压力更大,随时处于紧张的工作状态,还时常会面对患者和家属焦虑情绪,甚至需要面对无法救治患者的死亡打击,容易产生负性情绪。因此,管理者需从护理质量的“源头”把控,保证结构的科学性,使护理配置更为合理化。本研究通过运用结构化急诊护理路径,旨在提高医护团队合作配合严密性,改善护理效果,提高患者生活质量、护理满意度。

1资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2021年3月~2022年2月接收的急诊患者(82例),均分为观察组(结构化急诊护理)和对照组(传统护理)。观察组41例,男21例、女20例,年龄18~70岁、平均(41.2±2.1)岁,心脑血管疾病13例、消化系统疾病21例、呼吸系统疾病6例,其他疾病1例。对照组41例,男18例、女23例,年龄18~69岁、平均(40.9±2.32)岁,心脑血管疾病15例、消化系统疾病18例、呼吸系统疾病5例、其他疾病3例。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:自行或经救护车入急诊科治疗;年龄≥18 岁;意识清楚,沟通能力正常,自愿加入研究。排除标准:精神疾病;功能器官器质性病患;中途退出者;语言、听力障碍。

1.3 治疗方法

对照组:实施常规急诊科护理,患者在进入急诊科后监测其生命体征,进行急症分级,给予对症干预,包括常规的病情监护、急救护理、用药指导,后期的健康宣教、心理指导等。并且按时巡视病房,记录生命体征波动数值,做好治疗辅助工作。

观察组:实施结构化急诊护理路径。具体如下。

(1)成立护理小组:组建一支更为专业的结构化急诊护理路径团队,团队成员为急诊科的 20 名经验相对较为丰富的专业护理人员,根据工作年限、职称以及护理能力均分为4个护理组。针对不同的护理小组、不同岗位的护理人员开展专业课培训,梳理现阶段急诊患者的护理路径和护理手段,将在实际护理实施过程中的临床护理弊端进行总结归纳,以及对以往出现的临床护理不良事件进行分析,将出现问题的原因进行剖析,并一起探讨如何合理避免;开展国内外护理进展成果研讨学术会议,分享进展成果,并应用到实际的临床护理方案中。定期回顾性分析经典的护理案例,医护之间共享信息,提高专业能力和配合默契度。根据不同护理小组的工作目标制订管理指标。

(2)建立结构化急诊护理评价指标体系:根据各小组在护理过程中的管理目标、流程,制订急诊护理流程管理评价体系。根据实际实施过程中发现的问题,定期组织院内相关专家进行完善修改。

(3)设定标准化护理工作流程,并进行常态化演练,发现问题,更新流程;设定应急预案以及急诊科病患院内安全转运等。

(4)制定急诊室责任管理制度和管理要求:加强护理人员责任心,明确到个人的具体职能,以急诊科医护人员为主导,保证急诊工作质量。构建良好的护患关系;统一着装,服装得体;加强与医生之间的默契合作,现场分工明确、有条不紊;加强急诊患者救治管理,对手术室进行消毒灭菌管理,定期消杀,穿着统一灭菌服,确保无菌的条件下顺利实施抢救。

(5)加强沟通工作: 培养护理人员的沟通技能,始终需保持温和的态度,有应必答,对无人陪伴的患者要更为用心,加强心理观察,定期为患者进行健康宣讲,讲述疾病与治疗内容,以及配合治疗的重要性,提高其疾病认知程度,增强治疗依从性。

(6)进行患者心理干预:急诊科室的患者并发突然,病情相对复杂,会产生严重的心理负担,需要对其进行心理健康教育,使患者掌握心理问题自查自述方法,责任护士需耐心倾听患者感受,对患者的精神压力源头进行分析,了解疾病需求,引导患者倾诉、发泄情绪。

(7)进行分析改进: 定期召开总结会议,不断优化流程,提高结构合理性、科学性。组建结构化急诊护理路径团队工作交流群,及时发现提出工作中存在的问题并讨论解决方法。定期安排护理人员专业知识和实践操作考试,提高各护理小组专业性。

1.4 观察指标

比较两组自我管理行为(SDSCA)、焦虑程度(SAS)、抑郁程度(SDS)、生活质量以及护理满意度。

(1)自我管理行为能力: 自我管理行为量表(SDSCA),包括运动、饮食等内容,总分50分,得分越高能力越强。

(2)焦虑程度: 采用焦虑自评量表(SAS),超过50分则有焦虑情绪;抑郁程度:采用抑郁自评量表(SDS),超过53分则有抑郁情绪.

(3)生活质量评估:生活质量量表(GQOL-100)评估,从五个维度评估,评分越高生活质量越高。

(4)满意度评价:采用满意度评价表评估,分为不满意、一般满意、非常满意。

1.5 统计学方法

用SPSS 20.0软件分析数据,计量资料进行t检验,计数进行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

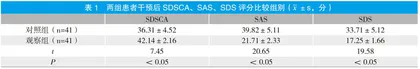

2.1 两组患者干预后SDSCA、SAS、SDS评分比较

干预后,观察组SDSCA评分显著高于对照组,SAS、SDS评分低于对照组,两相比较差异显著(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者生活质量评分比较

观察组干预后的生活功能、情绪调节功能、机体功能、心理功能、社会功能评分均高于对照组,组间差异显著,P<0.05。见表2。

2.3 两组满意度比较

观察组总满意度显著高于对照组,组间差异显著,P<0.05。见表3。

3讨论

急诊科作为危急患者集中地,抢救和护理任务繁重,患者病情复杂,难以控制,甚至会有生命危险。然而目前很多急诊室的常规护理流程相对手续烦琐,结构性不强,缺乏完善的管理体系,急救响应机制有待进一步提高[2]。结构化护理路径是一套科学、适用、层次结构相对清晰的护理路径。由以往的研究报道,结构化急诊护理团队的建设,可以优化护理路径流程,明确医护职责, 定期演练,提升医护之间的配合默契度,缩短救治时间,同时改善患者紧张、焦虑情绪,提高救治成功率。

本研究结构化急诊护理路径能有效优化急诊患者救治流程。结果显示,观察组在进行结构化急诊护理路径干预后,SDSCA评分高于对照组,SAS、SDS评分低于对照组,两相比较差异显著(P<0.05);观察组生活质量评分均显著高于对照组,P<0.05;观察组总满意度高于对照组,P<0.05。与周玲玲等[3]研究结论相似。

综上所述,结构化急诊护理路径再急诊科患者中的应用效果良好,可以有效缓解患者抑郁、焦虑情绪,提高自我管理能力,改善患者生存质量,利于构建更好的医护关系,值得推广应用。

参考文献

[1] 殷萍,刘亚萍,韩晨旭.二次分诊工作模式在急诊科候诊管理中的应用效果及对护理质量、患者满意度的影响[J].临床医学研究与实践,2020,5(30):146-148.

[2] 安玲玲.整体性护理管理模式在急诊科危重患者抢救中的应用评估[J].黑龙江中医药,2020,49(5):132-133.

[3] 周玲玲,刘姗姗,张迪.结构化护理团队干预对急诊失血性休克病人急救效率、预后的影响[J].全科护理,2022,20(8):1057-1060.