基于前馈控制的护理干预对预防血液净化患者非计划性下机的效果

作者: 徐颖

【摘要】 目的 探究基于前馈控制的护理干预对预防血液净化患者非计划性下机的效果。方法 将2024年1-6月江苏省人民医院宿迁医院收治的83例血液净化患者,根据组间基线特征匹配的原则,采用随机数字表法分为观察组(n=41,基于前馈控制的护理干预)与对照组(n=42,常规护理干预),评估对比两组患者不良反应发生情况、非计划性下机发生情况及生活质量水平。结果 护理干预后,观察组患者的不良反应发生率(4.88%)低于对照组(19.05%),并且观察组患者的非计划性下机发生率(7.32%)低于对照组(23.81%),组间差异均有统计学意义(P<0.05)。护理干预前,两组患者的肾脏疾病特异性调查表(KDQ)各维度评分对比,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,观察组患者的KDQ量表各维度评分与总分均高于对照组(P<0.05)。结论 对血液净化患者给予基于前馈控制的护理干预,在改善生活质量、防止不良反应发生与预防非计划性下机方面具有积极作用。

【关键词】 基于前馈控制的护理干预;血液净化;非计划性下机;生活质量

中图分类号 R473 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2025)05--04

血液净化是一种通过人工方式清除血液中代谢产物、毒物和异物的医学技术,主要包括血液透析、血液滤过、血液吸附等方法,可稳定机体内环境,纠正电解质紊乱及酸碱平衡失调,并改善患者临床症状,在临床中应用范围较广,如急性和慢性肾功能不全、水中毒、严重电解质紊乱、心力衰竭以及多种药物、毒物中毒等[1]。但临床发现,进行血液透析时可能会激活内源性凝血反应,导致出血和凝血障碍,甚至还可能出现非计划性下机情况,进而影响治疗效果与患者预后[2]。常规护理干预通过密切监测患者凝血功能与出血情况,进行及时调整治疗方案,在一定程度上能够防止不利事件发生。但随着医患需求日益提升,已难以达到临床预期目标,因此选择更加科学有效的管理方案具有重要临床意义。基于前馈控制的护理干预是一种预防性护理管理策略,旨在通过预先识别和评估潜在风险因素,采取相应预防措施,以减少或避免不良事件发生,从而提升护理效果,为患者提供更加安全保障[3]。本研究将前馈控制护理应用于血液净化患者的临床护理中,取得了良好的临床效果,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

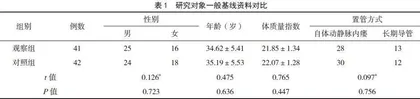

将2024年1-6月江苏省人民医院宿迁医院收治的83例血液净化患者,根据组间基线特征匹配的原则,采用随机数字表法分为对照组42例,观察组41例。两组患者一般基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究经本院伦理委员会批准通过;患者及其家属知情并自愿签署同意书。

(1)纳入标准:①患者年龄为18~65岁;②依从性较好者;③意识清醒,可正常交流,无精神类疾病者。

(2)排除标准:①合并严重先天性心脏病者;②合并呼吸衰竭等系统性疾病者;③合并严重器官性障碍、传染疾病者。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 采用常规护理干预,内容包括关注患者病情变化是否稳定,密切监测其生命体征,并给予基本疼痛护理,对患者及其家属进行健康宣教,主要介绍疾病相关知识与出院后具体处理方法,必要时可致电医院寻求帮助;针对饮食、用药、运动给予专业指导,如饮食禁忌,遵医嘱服药,定时适当活动,并关注患者心理状况,及时给予心理指导干预。

1.2.2 观察组 采用基于前馈控制的护理干预。

(1)组建管理小组:由护士长担任小组组长,5名工作经验6年以上的护士担任小组成员,组建管理小组。

(2)建立个体化档案:管理小组收集预防非计划下机相关资料,并依据患者实际情况制定个体化电子档案,主要包括生命体征、一般资料、治疗详细信息、血液参数等内容,责任护士在治疗过程中需密切关注、实时记录患者资料并同步更新至档案中,做到及时发现并处理。

(3)开展培训与考核:管理小组收集相关资料,制定培训方案,对护理人员进行全面培训,包括相关知识更新与巩固、技能培训与考核等内容,要求护理人员正确掌握警报判断、检查方法,通过考核者才可上岗,避免因操作不当导致机器运转异常或报警处置不当,提升其工作责任意识。

(4)注意抗凝效果并及时调整:在患者上机期间,护理人员密切关注患者抽血结果;可通过观察管路凝血、堵塞情况、滤器颜色变化、静脉壶滤网凝血块出现情况等,分析滤器管路凝血情况,针对患者具体情况调整抗凝方法与使用剂量;在进行封管操作时严格按照无菌原则,治疗后采用生理盐水清洗所用滤器与管路;此外定期抽血监测凝血酶原时间变化,并观察滤器压力变化,依据实际情况调整抗凝剂使用方案,以预防滤器和管路凝血。

(5)预防血流量不足:严格规范护理人员穿刺技能,提高穿刺技术,要求其熟练穿刺流程,确保能够完成一次性穿刺,同时需依据无菌原则给予患者静脉穿刺,注意不可使血管受损,并减少穿刺引起感染情况发生;注意血管保温,嘱咐患者家属监督患者定时活动手臂,并密切注意患者血压水平,需遵医嘱服药;此外密切关注血流量情况,若发现血栓,应立即寻求护理人员帮助。

(6)维持血管通路通畅:采用体位管理,给予适度约束,每隔1h帮助患者进行1次翻身活动,并指导正确翻身方法,强调体位管理在预防非计划性下机中的重要;采用正压封管、脉冲式冲管等技术处理导管,预防导管堵塞状况。

(7)机器报警处理及定期维护:使用高质量透析器和管路,定期更换滤器和管路,以减少凝血风险;护理人员机器报警后需立即处理,若无法解除报警,立即通知管理小组成员,一同迅速处理,避免机器停机影响后续治疗。

(8)不良反应预防措施:针对不良反应发生风险较高患者,在开始透析后2h内患者不可进食,以控制血压平衡。密切关注患者心理健康状态,可通过简单问题、问卷等形式搜集患者心理状况,此外嘱咐患者家属多与其沟通,必要时可由护理人员对其进行心理疏导。

1.3 观察指标

(1)不良反应发生率:包括肌肉痉挛、透析器凝血、失衡综合征、低血压、穿刺针肿胀等不良反应。

(2)非计划性下机发生率。

(3)生活质量:采用肾脏疾病特异性调查表(KDQ)[4],于干预前后各评价1次。KDQ量表包括26项条目,每项条目分别计1~7分,可分为抑郁(6~42分)、躯体症状(6~42分)、疲劳(6~42分)、挫折(4~28分)、人际关系(4~28分)五大维度,满分为182分,分值越高则表明患者生活质量越高。

1.4 数据处理

应用SPSS 27.0统计软件分析处理数据,计数资料计算百分率,组间率比较采用χ2检验;符合正态分布的计量资料采用“±s”表示,组间均数比较采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者不良反应发生率对比

护理干预后,观察组患者的不良反应发生率(4.88%)低于对照组(19.05%),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.2 两组患者非计划性下机发生率对比

观察组患者的非计划性下机发生3例,发生率7.32%;对照组发生10例,发生率23.81%;两组比较差异有统计学意义(χ2=4.272,P=0.038)。

2.3 两组患者生活质量水平对比

护理干预前,两组患者的KDQ量表各维度评分对比差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者的KDQ量表各维度评分均明显升高,但观察组患者的KDQ量表各维度评分与总分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

血液净化属于危重患者急救三大生命支持技术之一,但在实际工作中常受各种因素影响,致使非计划性下机发生,其在重症患者中发生率可达9%~22%,而一旦发生非计划性下机则可能导致治疗效果不佳,进而影响患者生理及心理健康,并增加家庭经济负担,因此针对血液净化患者给予科学有效的干预措施,以降低其非计划性下机发生风险是目前临床工作中需重点解决的难题。

本研究结果显示,干预后,观察组患者的KDQ量表各维度评分与总分均高于对照组,提示前馈控制护理干预对血液净化患者生活质量水平产生积极影响。吴玲玲等[5]通过分析血液净化重症患者出现非计划性下机的影响因素后发现,体外循环凝血是导致其出现非计划性下机的主要原因,而非计划性下机则可能导致治疗中断,进一步影响治疗效果,延缓患者预后健康恢复,若从预防体外循环凝血、管理患者疾病因素、规范护理流程与操作、预防导管相关性感染等角度制定针对性预防方案,不仅能够确保治疗连续性和完整性,还可提高治疗效果,保障患者安全,加快康复速率,最终改善日常生活水平。相关研究报道[5],前馈控制是一种预防性控制策略,通过预测和干预来避免或减少非计划性下机发生,如在血液透析和连续肾脏替代疗法的临床应用中,其已被证明能有效降低非计划性下机率,并改善患者身体健康,提升患者生存质量。本研究观察组通过识别潜在风险因素,预见性针对未来可能出现的风险事件,制定干预方案,并及时给予患者调整管路配置、优化抗凝方案等护理干预措施,将风险因素影响降至最低,改善患者躯体症状;通过嘱咐患者家属监督患者是否按时执行运动计划,可增强日常沟通,促使患者明白,家属对其病情发展重视程度,有利于加快患者回归家庭及社会;而密切注意患者心理状态并给予心理疏导,能够缓解其挫败感、疲劳程度及抑郁心理,因此前馈控制护理干预能够从躯体症状,挫折、抑郁、疲劳等心理因素,以及人际交往层面改善血液净化患者生活质量水平。

观察组患者的非计划性下机发生率与不良反应发生率均低于对照组,说明基于前馈控制的护理干预能够降低血液净化患者不良反应与非计划性下机发生风险。医护人员经验与技能水平将直接影响血液净化过程是否能够顺利进行,若其经验不足,极易在机器报警时无法及时处理,从而导致非计划性下机,增加不良反应发生风险,因此开展医护人员定期培训,并提高其设备熟悉度和应急处理能力具有重要意义。刘海燕等[6]研究表示,在血液透析患者治疗过程中,可能会因低血压、处理停泵不及时、体外管路问题和血管通路问题等因素引发非计划性下机,而采用前馈控制管理,则可在治疗开始前,通过检测滤器凝血指标并进行操作人员培训,有效预防上述问题出现,进而降低非计划性下机发生风险。另有研究认为[7],通过对血液透析患者实施前馈质量控制干预,可通过加强体温护理、动态调整循环抗凝方式与脱水速度等预防措施,显著降低非计划性下机发生率和不良反应发生率,同时提升患者的生存质量。而本研究观察组通过定期更新培训内容,指导护理人员参与专业培训,且通过考核者才可参与护理工作,极大程度规范护理流程,给予患者最严密的科学化干预措施,进而避免护理人员操作失误而引起非计划性下机发生;此外规范护理人员无菌操作与实际操作技能,能够减少反复穿刺而引起感染情况,降低因护理人员操作失误而引起患者机体感染情况发生,并针对透析2h内患者,通过嘱咐其不可进食,避免血压骤降,进而有效减少不良反应发生,保障患者身心健康。

综上所述,血液净化患者应用基于前馈控制的护理干预,能够对生活质量产生改善效果,并减少不良反应与非计划性下机发生风险。

4 参考文献

[1] 中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组.人工肝血液净化技术临床应用专家共识(2022年版)[J].实用肝脏病杂志,2022,25(3):后插1-后插12.

[2] 周玉枝,陈凤朱,黄浩,等.连续性肾脏替代治疗非计划性下机原因及护理[J].护理实践与研究,2021,18(16): 2447-2449.

[3] 张仲华,曾铁英,徐蓉,等.无抗凝连续性肾脏替代治疗非计划性下机相关因素分析[J].护士进修杂志,2019, 34(18):1633-1639.

[4] 于美英,冯文姐,李丽,等.精益护理干预方案应用于行CRRT患者的效果剖析[J].国际护理学杂志,2021, 40(23):4352-4355.

[5] 吴玲玲,许小明,张洪涛,等.重症患者血液净化非计划性下机危险因素及预防的研究进展[J].护士进修杂志,2022,37(8):718-721.

[6] 刘海燕,王淑芹.基于前馈控制的护理干预对预防血液透析患者非计划性下机的效果探析[J].现代医学,2019,47(3):335-338.

[7] 骆艳,叶永福,吴素敏,等.前馈质量控制干预对血液透析患者非计划性下机及并发症的影响[J].国际护理学杂志,2022,41(13):2440-2443.

[2024-08-05收稿]