基于计划行为理论的护理在社区老年肌少症中的应用价值

作者: 谢琳娜 伍静薇 邓雯

【摘要】 目的 探讨基于计划行为理论的护理干预在社区老年肌少症中的应用价值。方法 选取2021年3月- 2024年3月社区确诊为肌少症的老年患者110例为研究对象。在组间基线特征匹配的基础上,按随机数字表法分为对照组和观察组,每组各55例。对照组予以常规护理干预,观察组采用基于计划行为理论的护理干预。比较两组患者疾病认知水平、希望水平及日常生活能力。结果 护理干预前,两组患者的疾病认知水平、希望水平及日常生活能力比较,差异均无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者疾病认知、希望水平及日常生活能力水平均提高,但观察组患者疾病认知水平、希望水平各维度(患者对未来的期望、与他人的关系、应对现实问题的能力)评分、日常生活能力均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论 基于计划行为理论的护理干预可提高社区老年肌少症患者疾病认知水平及希望水平,改善日常生活能力。

【关键词】 肌少症;老年;计划行为理论;疾病认知水平;日常生活能力

中图分类号 R746.4 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2025)05--04

随着人类平均寿命的增加和人口老龄化问题的日益严重,全球已经10% ~ 16%的人口受到肌少症的困扰[1-2]。肌少症是一种以肌肉力量进行性下降的综合病症,好发于老年群体,患者因肌肉力量丧失,难以为机体运动提供稳定支撑,患者易出现跌倒、骨折,危害患者身心健康,给其日常活动带来诸多不便[3-4]。常规护理干预为患者提供康复训练、饮食控制,可缓解肌少症症状,但老年患者因疾病认知缺乏,以消极的态度面对康复护理,疾病控制效果欠佳,需采取有效的护理干预提高患者疾病认知水平[5]。计划行为理论主要用于解释及预测个体行为,该理论认为行为意向是影响行为的直接牵引,而行为意向易受态度、主观规范及知觉行为控制等因素影响[6]。以计划行为理论为基础的护理干预着重于促进患者产生正性行为,通过健康教育结合家庭社会支持,可帮助患者树立对自身疾病的正确认知,纠正其消极观念,减轻患者心理负担,提高希望水平,从而积极配合疾病护理工作,利于临床症状改善[7]。本研究旨在通过临床对比观察探讨基于计划行为理论的护理干预在社区老年肌少症中的应用价值。具体结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2021年3月- 2024年3月社区确诊为肌少症的老年患者110例为研究对象。纳入标准:①符合《肌少症共识》[8]中肌少症诊断标准;②年龄≥60岁;③无精神疾病或认知功能障碍。排除标准:①伴有重要脏器器质性功能障碍;②合并严重感染;③伴有视觉、听觉障碍;④合并恶性肿瘤;⑤合并心肺功能严重障碍;⑥合并肢体缺失。剔除标准:①随访期间失访;②依从性差,不能坚持配合护理干预;③因自身疾病等原因主动要求退出护理。在组间基线特征匹配的基础上,按随机数字表法分为对照组和观察组,每组各55例。观察组患者中,男29例,女26例;年龄63~75岁,平均68.42±2.13岁;体质量指数18.2~25.1,平均体质量指数22.41±0.57。对照组患者中,男27例,女28例;年龄63~78岁,平均68.75±2.10岁;体质量指数17.9~25.3,平均体质量指数22.34±0.55。两组患者上述基线资料等比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会审核批准;且患者均知情,并签署知情同意书。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 予以肌少症常规护理干预,包含健康教育、用药指导、饮食活动建议等,由医护人员向患者及家属讲解肌少症相关知识,指导患者开展肌肉训练活动,嘱托患者遵医用药,适当鼓励安抚患者,稳定情绪,定期随访了解患者病情状况。

1.2.2 观察组 采用基于计划行为理论的护理干预,具体方法如下:

(1)行为态度:通过宣传手册、知识讲座等方式向组内患者讲肌少症相关知识,包含疾病诱因、症状表现、肌力检测、治疗措施等,以耐心温和的态度解答其疑惑,提高患者对自身病情的认知水平,明确肌少症对生命健康的危害,提高患者对康复护理干预的接受度,树立正确应对方式意识,积极面对躯体不适带来的困扰。

(2)行为:引导患者开展循序渐进的肌力康复训练,1~3周开展集中训练,组织患者每周在社区中心广场参与集体肌力训练,向患者演示训练内容,告知其训练要点;4~5周分批次引导患者进行训练,纠正患者训练中的不良姿势,规范其训练动作,帮助患者熟练掌握训练内容;6~12周为居家训练,由家庭成员陪同并监督患者完成康复训练。训练内容如下:①弹力带抗阻训练:指导患者在弹力带抗阻下完成上肢外展弯举、肘部屈曲、俯身卧推、臀部弓步蹲、下肢外展等动作,20min/d;②强化平衡训练:初期指导患者进行坐位站立转换、单足站立、无支撑双脚前后站立训练,后续依据患者肌力康复状况引导其进行前后、左右方向的直线步行训练,20min/次,1次/d。以上训练强度需依据患者病情状况及运动能力调整,以患者无疲劳感受为宜,由初期低强度活动逐渐过渡至中等强度,在患者出现胸闷、乏力等不适表现时应立即停止训练。

(3)主观规范:定期随访与患者及家属交流沟通,评估患者康复状况,了解存在的问题,提供相应处理方案并反馈给患者,嘱托患者家属参与护理干预,监督并陪伴患者完成肌力训练,满足患者对家庭关怀的需求,以家属的支持鼓励增强其康复信念。

两组均持续干预3个月。

1.3 观察指标

(1)疾病认知水平:于干预前后采用简易疾病认知量表(BIPQ)评估,BIPQ内容包含疾病后果、治疗控制、疾病身份、疾病理解、担忧、情绪反应、疾病原因、疾病持续时间8个项目,各项目评分0~10分,总分0~80分,评分越高,疾病认知水平越高[9]。

(2)希望水平:采用Herth希望指数(HHI)评估,HHI内容包含对未来的期望(4~16分)、与他人的关系(4~16分)及应对现实问题的能力(4~16分),评分越高,希望水平越高[10]。

(3)日常生活能力:采用改良Barthel指数(MBI)评估,MBI总分100分,评分越高,日常生活能力越好[11]。

1.4 数据分析方法

采用SPSS 29.0统计学软件分析处理数据,计量资料均通过正态性检验,以“均值±标准差”表示,组间均数比较采用t检验;计数资料计算百分率,组间率比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

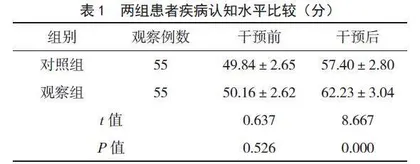

2.1 两组患者疾病认知水平比较

护理干预前,两组患者疾病认知水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者疾病认知水平均提高,但观察组患者疾病认知水平评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者希望水平比较

护理干预前,两组患者希望水平各维度(患者对未来的期望、与他人的关系、应对现实问题的能力)评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者希望水平各维度评分均提高,但观察组患者对未来的期望、与他人的关系、应对现实问题的能力评分均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组患者日常生活能力比较

护理干预前,两组患者日常生活能力比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者日常生活能力均提高,但观察组患者日常生活能力评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

中国65岁以上社区老年人肌少症的总体患病率为17.4%(95%CI:14.6%~20.2%)。基于研究年份、年龄和性别、肌肉质量评估方法、诊断标准、地区和面积的亚组分析表明,每个亚组的肌少症患病率不同,由于气候和饮食模式不同,肌少症患病率也有差异[12]。研究发现高龄、内脏脂肪面积以及脂多糖结合蛋白(LBP)、高敏C反应蛋白(hs-CRP)和丙二醛(MDA) 含量增加是社区老年人患肌少症的主要危险因素,而 BMI 升高、体力活动水平增加、总抗氧化能力(T-AOC) 和超氧化物歧化酶(SOD)含量增加是其保护因素[13]。老年群体随年龄增长,骨骼肌肌肉量减少,肌肉力量逐渐衰退,引发肢体活动障碍,增加骨折、骨质疏松、跌倒风险,且患者因疾病困扰易产生不安、焦虑情绪,身心负担加重,难以遵医嘱配合治疗工作,导致疾病控制效率低下[14-15]。因此,探寻可提高患者疾病认知水平,改善日常生活能力的护理干预措施具有重要意义。

常规护理干预通过指导患者开展康复训练,可增强肢体肌肉力量,恢复对关节的支持保护能力,可减轻患者肢体功能障碍,但肌少症病程漫长,常规护理干预与患者的交流沟通不足,在改善患者疾病认知方面存在不足,难以取得理想的疾病控制效果,需采取更加有效的护理干预以改善患者疾病认知水平,促进日常生活能力恢复。本研究结果显,护理干预后,观察组患者BIPQ评分高于对照组,提示基于计划行为理论的护理干预可提高疾病认知水平。其原因在于:良好的健康行为对于控制肌少症病情有显著效果,计划行为理论认为态度、主观规范、知觉行为控制是改善患者行为意向、增强自我管理能力的重要途径[16]。基于计划行为理论的护理干预以宣传手册、知识讲座等通俗易懂的方式开展开展健康教育,易于老年患者接受,向患者讲解肌少症疾病诱因、症状表现及治疗方法等相关知识,可加深患者对自身疾病的认知程度,明确肌少症对生命健康的危害,减轻因疾病的过度忧虑、不安情绪,缓解身心负担,意识到肌力训练、饮食活动控制等护理干预对于改善疾病的重要性,从而增强自我管理的能动性,正确面对自身疾病[17]。

护理干预后,观察组患者HHI评分高于对照组,提示基于计划行为理论的护理干预可提高患者希望水平,其原因在于:基于计划行为理论的护理干预是一种以促进患者产生积极行为改变为核心的护理模式,在主观规范中引入家属参与护理干预,满足患者对家庭支持的情感需求,克服因肢体无力、活动受限产生的负性情绪,激发其康复信念,减轻心理负担,在护理干预过程中获取正向反馈,以积极正向的精神状态面对自身病情,有助于提高希望水平,促使其正性行为产生,主动纠正自身屈服、回避等消极应对方式,积极配合护理工作,对于改善肌少症症状具有积极作用[18]。

本研究中,护理干预后,观察组患者MBI评分高于对照组,提示基于计划行为理论的护理干预可促进患者日常生活能力恢复。其原因在于:基于计划行为理论的护理干预引导患者开展适宜强度的弹力带抗阻训练、步行训练,患者在克服外界阻力完成肢体活动,可提高肢体肌群活动强度,在循序渐进的训练中逐渐锻炼并增强肌力,改善肌肉的收缩能力,恢复肢体运动的稳定性和协调性,减轻肌少症对日常基础活动的的影响,改善患者日常生活能力[19]。基于计划行为理论的护理干预可提高患者的疾病认知水平,纠正其错误认知,帮助患者培养良好的健康行为,降低肌少症症状对患者日常活动的影响,促进其身心健康恢复,提高预后。

综上所述,基于计划行为理论的护理干预可提高社区老年肌少症患者疾病认知水平及希望水平,改善日常生活能力。

4 参考文献

[1] Aihie A S,Alfonso C . Sarcopenia definition, diagnosis and treatment: Consensus is growing. [J]. Age and ageing,2022,51 (10):afac220.