时效性激励理念下心理护理在终末期肾病患者血液净化中的应用效果

作者: 曹敏娟 徐云 樊敏

【摘要】 目的 探讨时效性激励理念下心理护理在终末期肾病患者血液净化中的应用效果。方法 选取2023年1-12月于医院行血液净化的90例终末期肾病患者为研究对象,在性别、年龄、疾病类型等基线资料均衡可比原则的基础上,采用双色球法分为观察组与对照组,各45例。对照组进行常规护理,观察组进行时效性激励理念下心理护理。比较两组自护能力[自我护理能力测定量表(ESCA)]、希望水平[Herth希望量表(HHI)]、心理韧性[心理韧性量表(CD-RISC)]、护理满意度以及并发症发生情况。结果 护理干预后,两组患者ESCA各维度(自我概念、健康知识水平、自我护理技能、自我责任感)评分、HHI各维度(时间性与未来、积极准备与期望、相互联系、总分)评分、CD-RISC各维度(个体能力、忍受消极情感、接受变化、控制感和精神信仰)评分均升高,但观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。护理干预后,观察组患者的护理满意度高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 时效性激励理念下心理护理可提升终末期肾病血液净化患者自护能力、希望水平以及心理韧性,降低并发症发生率,增加护理满意度。

【关键词】 终末期肾病;血液净化;时效性激励理念;心理护理

中图分类号 R473.5 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2025)05--05

慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)因其“三高一低”的特征,即患病率高、致残率高、治疗费用高以及全面知晓率低,给人类健康带来严重危害[1]。CKD在早期阶段通常无明显症状,患者确诊时往往多已发展为中晚期[2]。CKD一旦发展至终末期,则需要进行肾脏替代治疗如血液透析、腹膜透析或肾移植等,不仅对患者生活质量产生严重影响,还给家庭带来沉重的经济负担[3]。《血液净化模式选择专家共识》中对终末期肾病患者进行肾脏替代治疗的时机与方式给出了建议,适时进行肾脏替代治疗在调节身体机能、改善症状、提高生活质量与生存率等方面具有显著效果[4]。但因替代治疗带来的生理、心理及社会支持影响,会造成患者对疾病的接受度降低,从而影响治疗依从性,不利于改善预后[5]。及时进行护理干预,尤其是心理干预可提高终末期肾病患者对疾病的接受度和治疗依从性[6]。时效性激励理念主张在正确的时间点提供恰当的激励,应用于护理干预中可以提高患者的自我管理能力、改善情绪状态、增强治疗依从性,并最终提升生活质量[7]。艾树琴[8]与殷鹏杰等[9]的研究分别展示了该理论应用于胃癌与慢性阻塞性肺疾病患者护理中的具体表现,在提高患者依从性、改善生活质量等方面均体现出较高价值。鉴于此,本研究探究时效性激励理念下心理护理在终末期肾病患者血液净化中的应用效果,结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2023年1-12月于医院行血液净化的90例终末期肾病患者为研究对象。纳入标准:①符合《慢性肾脏病早期筛查、诊断及防治指南(2022年版)》[10]中相关诊断标准;②规律性血液透析时间>3个月;③意识清晰且能进行良好沟通。排除标准:①合并自身免疫性疾病;②合并严重脏器疾病;③伴有其他恶性肿瘤如淋巴瘤、甲状腺癌等;④因各种原因中途退出研究。在性别、年龄、疾病类型等基线资料均衡可比原则的基础上,采用双色球法分为对照组与观察组,每组45例。对照组男29例,女16例;年龄为44~75岁,平均67.36±3.16岁;疾病类型:高血压肾病17例,梗阻性肾病肾炎13例,糖尿病肾病15例。观察组男26例,女19例;年龄为45~77岁,平均68.37±2.89岁;疾病类型:高血压肾病15例,梗阻性肾病肾炎16例,糖尿病肾病14例。两组患者上述基线资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究获得医院伦理委员会审核通过(伦理审批号:LLZM-00236);患者签署同意书且家属知情。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 采取常规护理:①对动静脉瘘或深静脉置管进行日常护理和监测,以确保透析的顺利进行;②定期监测血压,控制高血压,以降低心血管事件的发生风险;③确保患者正确使用药物,包括降压药、磷结合剂、补充铁剂、红细胞生成刺激剂等。

1.2.2 观察组 在对照组基础上进行时效性激励理念下心理护理。选拔专科护士10名(含护士长1名)、主治医师2名、心理咨询师2名、营养师1名、康复治疗师3名构成护理小组。基于时效性激励理论进行为期1周的培训,培训结束时进行考核,要求小组成员均通过。借助问卷调查患者的健康状况、治疗需求(偏好)、心理状况等基本资料。小组成员基于患者基础资料,讨论并制定护理方案,于每周五晚开展会议反馈护理过程中存在的问题并及时处理,同时进行方案调整。具体实施方法如下。

(1)入院初期:①情感激励:借助相关量表对患者心理状况进行评估,鼓励患者表达所经历的恐惧、焦虑、抑郁等负面情绪并协助其处理。②认知激励:进行为期1周的健康教育,前4d由护理人员以面对面或讲座形式进行宣教,后3d护理人员在一旁监督,患者及其家属进行自学。第7天晚上进行小测试,通过者可给予适当奖励,未通过者在之后1周内经自学后测试通过也可予以奖励。

(2)住院阶段:①目标激励:以问答形式帮助患者建立疾病管理意识,与其一同制定短期目标与奖励机制。②榜样激励:邀请既往康复患者现身说法,鼓励患者坚持遵医行为。③行为习惯激励:a.遵医行为:通过智能药盒实时监控(延迟≥15min触发闪光提醒,按时完成则显示“准时度+10分”并语音播报血药浓度改善数据),结合三阶梯奖励(3d达标解锁用药时间±30min调整权限、7d兑换定制健康漫画或探视延时、14d授予电子勋章及家属陪同外出特权),同步建立三级风险干预(缺药24h推送药物保护动画→48h护士启动非批判沟通→72h生成风险告知书),并联动可穿戴设备(22:00后入睡触发生物钟干预)及家属协同网络(每周培训标准化反馈话术+家庭用药提醒器),形成从行为规范、即时激励到风险管控的闭环体系。b.饮食习惯:由营养师对患者饮食进行规划指导,在保障日常营养所需的情况下,减少不必要的磷元素摄入,促进机体吸收钙元素,并视肌酐清除情况调整蛋白质的摄入量。避免食用豆类及豆制品等高蛋白含量食物,可适当食用肉蛋奶补充必需氨基酸。当患者遵照食谱用餐满一定天数后,可选择患者偏好食物进行适当奖励,以激励其继续坚持。c.康复训练:根据患者偏好选择合适的有氧运动进行康复训练,并在患者坚持到一定时间如5d、10d后进行奖励,以激励其继续坚持。④心理干预:存在严重心理障碍的患者可通过认知行为疗法、理性情绪行为疗法等进行治疗,并在治疗进行后一定时间内给予反馈,让患者看到自身变化,同时给予适当奖励以鼓励其坚持治疗。

(3)出院阶段:①持续性激励:护理人员以微信群的形式对出院患者进行管理,每周向微信群发放相关知识文章。患者间通过微信群进行管理经验分享,并互相监督。②家庭与社会支持激励:定期组织社交活动,如患者文艺表演、文娱活动比赛等,安排患者与家属一同参加,既可加强患者与家属之间交流,又可帮助患者进行社交,互相分享管理经验。在文艺表演与文娱活动比赛中设置奖项奖品,患者通过与家属或患者间相互合作获取奖项可增强其社会参与感、自我价值感和集体荣誉感。

1.3 观察指标

(1)自我护理能力:采用自我护理能力测定量表(exercise of self-care agency scale,ESCA)[11]进行自护能力测评,量表内容包括自我概念、健康知识水平、自我护理技能、自我责任感,共计43个条目(8+17+12+6),评分0~4分,各维度总分根据公式转化为百分制,得分越高则自护能力越强。

(2)希望水平:采用Herth希望量表(Herth hope index,HHI)进行希望水平评估[12],评估内容涵盖时间性与未来、积极准备和期望、相互联系3个维度,各维度下均含4个子项,每项1~4分,统计总分。各希望水平区间为:低水平12~23,中水平24~35,高水平36~48。

(3)心理韧性:借助心理韧性量表(connor-davidson resilience scale,CD-RISC)进行心理状态评估[13],量表内容包括个体能力(10项)、忍受消极情感(4项)、接受变化(5项)、控制感(4项)和精神信仰(2项),共含25个项目,根据符合程度各项评分0~4分,分数越高则心理韧性水平越高。

(4)护理满意度:出院前自制护理人员水平调查表,患者根据满意情况,对护理人员服务态度、自护知识教育情况、心理干预情况、并发症控制情况等方面进行评分。总分为100分,根据得分情况划分等级范围:效果极佳(总分≥90)、基本满意(总分71~89)与差强人意(总分<70)。护理总满意率=(效果极佳+基本满意)例数/观察例数×100%。

(5)并发症发生率:包括血液净化带来的并发症,如高尿酸血症、贫血、代谢性酸中毒、出血等。

1.4 数据处理

采用SPSS 22.0统计软件进行处理数据,计量资料经检验符合正态分布的以“±s”表示,两组间均数比较采用t检验;计数资料计算百分率,组间率的比较采用χ2检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

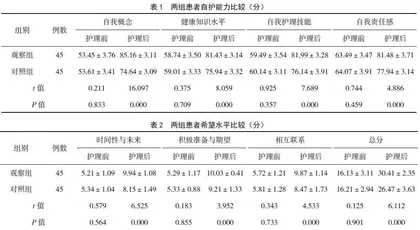

2.1 两组患者自护能力比较

护理前干预前,两组患者ESCA各维度(自我概念、健康知识水平、自我护理技能、自我责任感)评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者ESCA各维度评分均升高,但观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者希望水平比较

护理干预前,两组患者HHI各维度(时间性与未来、积极准备与期望、相互联系)评分及总分比较差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者各维度评分及总分均升高,但观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组患者心理韧性比较

护理干预前,两组患者CD-RISC各维度(个体能力、忍受消极情感、接受变化、控制感和精神信仰)评分比较差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者CD-RISC各维度评分均升高,但观察组高于观察组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.4 两组患者护理满意度比较

护理干预后,观察组患者的护理满意率为93.33%(42/45),高于对照组的77.78%(35/45),差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

2.5 两组患者并发症发生率比较

观察组患者的并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

3 讨论

全球疾病负担调查显示,2017年世界范围内CKD患病率为9.1%,其中我国患者为1.32亿[14]。尽管CKD的患病人数众多,但该病在公众中知晓率与诊断率普遍较低,导致众多患者被确诊时疾病已进展至中晚期,错过最佳治疗时机。因此,未来应以提高CKD的知晓率和诊断率作为重点,将CKD纳入国家公共卫生监测范围,并控制常见的CKD风险因素。同时,提高公众对CKD的认识,推进疾病的早期筛查和管理。

本研究发现,观察组患者自护能力水平提升效果更佳。分析原因为,护理人员在进行健康教育时借助奖励机制调动患者学习积极性,有效助其掌握健康知识,提高认知水平,为自我护理打下理论基础;康复训练时同样设置节点奖励,提高患者训练积极性,从而改善身体机能,便于其进行自我护理。本研究结果显示,观察组患者希望水平与心理韧性优于对照组。这是因为患者在护理人员的鼓励下,主动宣泄自身不良情绪,并与其一同解决问题,部分存在心理障碍的患者则在节点奖励的激励下坚持进行心理治疗,从而提升希望水平与心理韧性;此外,定期进行的社交活动与文娱活动比赛,帮助患者获取社会参与感、增强其自我价值感与集体荣誉感,对改善并提升患者希望水平与心理韧性产生了不可忽视的作用。本研究结果显示,观察组患者的护理满意度高于对照组。这是因为基于以上护理操作,给患者带来了更全面且舒适的护理体验,满足患者个性化需求,从而提升其护理满意度。本研究结果还发现,观察组患者的并发症发生率低于对照组。这多与观察组有效的健康教育、饮食控制以及康复训练有关。通过提升患者认知水平,改掉其以往不健康的生活习惯,有效控制并发症发生条件,并借助饮食控制与康复训练提升患者身体机能,从而降低并发症发生率。