预防性护理在骨科下肢深静脉血栓患者中的应用效果

作者: 陈佳慧

【摘要】 目的 探讨在骨科下肢深静脉血栓患者护理中开展预防性护理对肺栓塞的预防效果。方法 回顾性将2020年2月- 2023年2月泰兴市人民医院骨科下肢深静脉血栓患者作为研究对象,选择其中给予常规性护理的50例患者为对照组;根据组间基线资料均衡可比的原则,选择采用预防性护理措施的50例患者为观察组。对两组患者肺栓塞发生率、下肢血流速度、凝血指标、护理满意度、住院时间、骨折愈合时间进行对比分析。结果 开展预防性护理干预后,观察组患者的肺栓塞发生率为4.00%(2/50),明显低于对照组的20.00%(10/50),组间差异有统计学意义(P<0.05)。观察组患者护理干预后的下肢血流速度、凝血活酶时间、凝血酶原时间、凝血酶时间均高于对照组,肺段栓塞比、血小板黏附率、D-二聚体、纤维蛋白原水平均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的护理满意率(96.00%)高于对照组(84.00%),并且住院时间、骨折愈合时间短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论 骨科下肢深静脉血栓患者护理中采用预防性护理对肺栓塞的预防效果较好,能减少患者肺栓塞的发生,加快患者下肢血流速度,改善患者凝血,提升患者护理满意度,缩短患者住院时间、骨折愈合时间。

【关键词】 骨科;下肢深静脉血栓;肺栓塞;预防性护理;下肢血流速度;凝血指标

中图分类号 R473 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2025)05--03

骨科住院患者是下肢深静脉血栓的高发人群,与泌尿系感染、肺部感染、压疮等并发症相比,具有较高的发病率。有研究表明[1],下肢深静脉血栓患者具有较高的病死率,仅次于肿瘤、心肌梗死。目前,临床一方面应该有效预防下肢深静脉血栓,另一方面还应该充分重视下肢深静脉血栓患者的护理,避免栓子脱落引发的致死性肺栓塞[2]。预防性护理是指提前采取针对性护理措施预防相关症状的发生,具有较高的预见性。本研究探讨在骨科下肢深静脉血栓患者护理中实施预防性护理对肺栓塞的预防效果,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

回顾性将2020年2月- 2023年2月泰兴市人民医院骨科下肢深静脉血栓患者作为研究对象,选择其中给予常规性护理的50例患者为对照组;根据组间基线资料均衡可比的原则,选择采用预防性护理措施的50例患者为观察组。纳入标准:①均具有正常的视力及听力;②均符合下肢深静脉血栓的诊断标准[3]。排除标准:①有言语沟通障碍;②合并恶性肿瘤。观察组男28例,女22例;年龄15~99岁,平均57.25±8.41岁;下肢深静脉血栓发生时间1.5~7d,平均4.12±1.12d;骨科疾病种类:创伤性37例,非创伤性13例;下肢深静脉血栓发生部位:小腿肌间静脉36例,胫腓静脉8例,腘静脉3例,股静脉2例,髂股1例;左侧41例,右侧9例。对照组男29例,女21例;年龄16~99岁,平均57.65±8.03岁;下肢深静脉血栓发生时间2~7d,平均4.56±1.23d;骨科疾病种类:创伤性36例,非创伤性14例;下肢深静脉血栓发生部位:小腿肌间静脉35例,胫腓静脉9例,腘静脉2例,股静脉2例,髂股2例;左侧40例,右侧10例。两组患者的上述基线资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。所有研究对象对本研究均知情,且签署知情同意书。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 向患者普及骨科疾病相关知识,对患者进行指导,科学训练,并搭配科学饮食,同时,严密观察并详细记录患者状态变化。

1.2.2 观察组

(1)预防新发血栓与血栓延伸:①鼓励患者深呼吸,为静脉回流提供有利条件;②将患者患肢抬高,为静脉血液回流提供有利条件,特别是肢体肿胀患者;③督促患者床上自由活动健肢,不限制患肢足趾与踝泵运动,严格制动大的漂浮血栓患者;④病情允许时补充患者静脉液量或督促患者多饮水,降低血液黏稠度;⑤将饮食管理做好,对血糖血脂进行控制。

(2)预防血栓脱落:①督促患者卧床休息,制动患肢,特别是有漂浮血栓患者;②避免按摩患肢的现象,应用间歇充气加压装置;③尽可能减少翻身拍背、搬运患者的震动现象;④督促患者保持通畅的大便,避免用力排便;⑤如果患者下肢血栓处于亚急性期、急性期,术中不应用止血带;⑥对患者及家属进行健康宣教,有大的漂浮血栓患者,则紧急置入滤器。

1.3 观察指标

(1)下肢血流速度:采用超声血管仪测定。

(2)凝血指标:包括凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)、血小板黏附率、肺段栓塞比、D-二聚体(D-D)、纤维蛋白原(FIB)。

(3)护理满意度:自制护理满意度调查问卷,总分0~10分,分为不满意、较满意、很满意,评分标准分别为0~3分、4~6分、7~10分。满意率=(较满意+很满意)例数/观察总例数×100%。

(4)肺栓塞发生情况、骨折愈合时间、住院时间。

1.4 数据处理

应用SPSS 28.0软件进行数据的统计处理。正态或近似正态分布的计量资料以“±s”表示,两组间均数比较采用t检验;计数资料计算百分比或百分率,组间率比较采用χ2检验,P< 0.05为差异有统计学意义。

2 结果

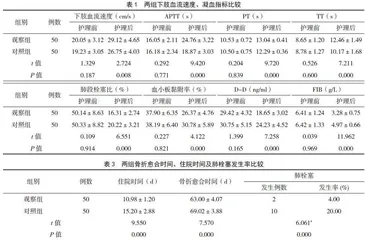

2.1 两组患者下肢血流速度、凝血指标比较

护理干预前,两组患者的下肢血流速度、APPT、TT、TT、肺段栓塞比、血小板黏附率、D-D、FIB水平比较差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者的下肢血流速度、APTT、PT、TT均明显升高,而肺段栓塞比、血小板黏附率、D-D、FIB水平均明显降低;但观察组患者的下肢血流速度、APTT、PT、TT均高于对照组,肺段栓塞比、血小板黏附率、D-D、FIB水平均低于对照组,组间差异有统计学意义(P< 0.05),见表1。

2.2 两组护理满意率比较

观察组患者的护理满意率为96.00%(48/50),高于对照组的84.00%(42/50),差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组骨折愈合时间、住院时间、肺栓塞发生率比较

经不同的护理干预后,观察组患者的住院时间和骨折愈合时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组患者的肺栓塞发生率为4.00%(2/50),低于对照组的20.00%(10/50),差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

有研究分析下肢深静脉血栓患者早期活动和卧床休息的效果,发现与卧床休息相比,早期活动具有较好的效果,同时不会增加患者的肺栓塞发生率与致死率[4]。但亦有研究表明[5],搬动肺栓塞患者,或给予其手术治疗,或让其过早活动均会增加其风险。

本研究结果表明,观察组患者的肺栓塞发生率低于对照组,下肢血流速度、APTT、PT、TT均高于对照组,肺段栓塞比、血小板黏附率、D-D、FIB水平均低于对照组。观察组患者的护理满意度高于对照组,住院时间短于对照组,骨折愈合时间短于对照组,原因为预防性护理能够从护理人员与患者双重角度提升护理质量,使患者树立危机意识,干预可预见的危险因素,一方面能够将并发症的发生率减少,另一方面还能够提升整体治疗效果。同时,充分肯定护理人员的职业价值与成就感,能提升其技能水平。此外,动态监控患者术后卧床期间病情发展,干预下肢深静脉血栓形成的高危因素,针对不同的患者进行个性化护理,从而有效控制患者下肢血流速度,改善患者凝血功能,将患者肺栓塞的发生减少到最低,缩短住院时间,降低住院费用,提升护理满意度。

综上所述,骨科下肢深静脉血栓患者护理中预防性护理预防肺栓塞的效果较好,能减少患者肺栓塞的发生,加快患者下肢血流速度,改善患者凝血,提升患者护理满意度,缩短患者住院时间、骨折愈合时间。

4 参考文献

[1] 窦晨浩,李天华,杨淑红,等. 股骨骨折患者下肢深静脉血栓形成的流行病学特征研究[J]. 中华创伤骨科杂志,2022,24(3):262-266.

[2] 马清华,苏丹,王瑞玲. 预见性护理在腰椎管狭窄术后下肢深静脉血栓形成中的预防作用[J]. 河北医药,2020,42(20):3184-3186,3190.

[3] 席敏,王转梅. 围术期预见性护理对下肢骨折患者深静脉血栓形成风险及护理满意度的影响[J]. 中国药物与临床,2021,21(14):2586-2587.

[4] 罗翠芳,欧阳莉,吴晶. 三主体预警联动模式在48例全髋关节置换术围术期下肢静脉血栓预防中的应用报告[J]. 护理实践与研究,2021,18(23):3633-3634.

[5] 甘红艳,逯莹,杨玉金,等. Angiojet吸栓术患者康复信念干预方案的构建与应用[J]. 护理学杂志,2022,37(19): 9-13.

[2024-10-15收稿]