损伤控制外科理论联合多发伤救治体系在严重多发伤患者救治中的应用效果

作者: 李星

【摘要】 目的 探讨损伤控制外科理论与多发伤救治体系联合应用在救治严重多发伤患者中的应用效果。方法 选择2022年1-12月医院收治的64例严重多发伤患者作为对照组,实施常规急诊治疗,根据组间基线资料均衡可比的原则,另外选择2023年1-12月医院收治的88例严重多发伤患者作为观察组,实施损伤控制外科理论与多发伤救治体系联合治疗。比较两组患者的急救成功率、漏诊率、误诊率、院前急救时间、急救至手术时间、乳酸清除时间、体温恢复时间、凝血酶原活化时间及住院期间并发症发生率。结果 观察组的急救成功率高于对照组,漏诊率、误诊率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的院前急救时间、急救至手术时间、乳酸清除时间、体温恢复时间、凝血酶原活化时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。观察组患者的并发症发生率为5.68%,低于对照组的37.50%,组间比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论 损伤控制外科理论与多发伤救治体系联合应用可有效提高严重多发伤患者的急救效果。

【关键词】 严重多发伤;多发伤救治体系;损伤控制外科理论;急救效果

中图分类号 R641 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2025)07--04

严重创伤位居我国居民死因的第5位,同时也是40岁以下男性的首位死因,给家庭和社会带来了沉重的负担[1]。多发伤,尤其是严重多发伤,具有损伤能量大、生理机能严重紊乱、病情危重、漏诊误诊率高以及并发症发生率高等特点[2] 。其治疗过程往往面临诸多矛盾,且早期不恰当的确定性手术方案极易导致患者死亡。传统观念认为,对于严重多发伤患者,应先实施一期手术治疗,随后进入重症监护室进行复苏治疗,最后再进行确定性手术。然而,这种治疗方案的术后并发症发生率和病死率仍然居高不下[3]。损伤控制外科理论提出[4-5],对于急需手术治疗但生命体征不稳定的患者,应优先实施保命手术,尽快纠正其紊乱的内环境,待生命体征平稳后再进行确定性手术。此外,多发伤救治体系是一种将院前急救处理、急诊科治疗、手术室治疗及重症监护室治疗融为一体的综合救治模式 [6]。本研究旨在探讨损伤控制外科理论与多发伤救治体系联合在严重多发伤患者救治中的应用效果,以期为临床实践提供参考依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2022年1-12月医院收治的64例严重多发伤患者作为对照组,根据组间性别、年龄、致伤原因、损伤部位等基线资料均衡可比的原则,另外选择2023年1-12月医院收治的88例严重多发伤患者作为观察组。纳入标准:均为严重多发伤患者;损伤严重程度(ISS)评分≥25分;格拉斯哥昏迷(GCS)评分≤8分;活化部分凝血活酶时间(APTT)≥40s;体温低于35℃。排除标准:患者或患者家属不配合研究方案治疗;基础疾病处于发作期或活动期;合并重要脏器功能障碍等。观察组中男66例,女22例;年龄10~80岁,平均35.18±1.84岁;致伤原因:刀砍伤7例,高空坠落伤及挤压伤17例,道路交通伤55例,其他9例;损伤部位:四肢伤+腹部伤+胸部伤+头面颈部伤6例,腹部伤+胸部伤+头面颈部伤7例,胸部伤+头面颈部伤8例,腹部伤+头面颈部伤10例,四肢伤+头面颈部伤18例,四肢伤+腹部伤+胸部伤7例,腹部伤+胸部伤6例,四肢伤+胸部伤8例,四肢伤+腹部伤18例。对照组男54例,女10例;年龄10~80岁,平均35.15±1.94岁;致伤原因:刀砍伤5例,高空坠落伤及挤压伤12例,道路交通伤40例,其他7例;损伤部位:四肢伤+腹部伤+胸部伤+头面颈部伤4例,腹部伤+胸部伤+头面颈部伤5例,胸部伤+头面颈部伤5例,腹部伤+头面颈部伤7例,四肢伤+头面颈部伤13例,四肢伤+腹部伤+胸部伤5例,腹部伤+胸部伤4例,四肢伤+胸部伤6例,四肢伤+腹部伤15例。两组患者性别、年龄、致伤原因、损伤部位等一般基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。所有研究对象与家属均知情并签署知情同意书;本研究通过医院伦理委员会批准。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 患者实施常规急诊治疗。患者进入抢救室后,予以常规基础抢救治疗,并邀请各科专家会诊。根据治疗效果决定是否需要手术及是否转入重症监护室进行进一步治疗。

1.2.2 观察组 患者实施损伤控制外科理论与多发伤救治体系联合治疗,具体措施如下。

(1)规范诊断:准确评估严重多发伤患者的病情是制定正确治疗方案的重要前提。本研究中遵循“边评估、边抢救”及“再评估、再诊断”的抢救原则[7],对患者的病情进行多次评估,重点了解患者的生命体征及是否存在威胁生命的创伤。

(2)院前伤情评估:院前伤情评估的主要目的是在现场根据患者的瞳孔、生命体征、外出血等情况,快速评估患者生命受威胁的程度,并对威胁生命的情况实施紧急复苏术。

(3)院内急诊科评估:由急诊科医师对患者进行紧急生命评估,随后从头到脚进行全面检查。根据“CRASH PLAN”检诊程序依次检查循环、呼吸、腹部、脊柱、头颅、骨盆、四肢、动静脉及神经等,确定患者是否存在开放性损伤、张力性气胸、颅内高压、内出血等需紧急处置的损伤。

(4)预防漏诊:待患者的凝血功能、呼吸功能及血流动力学基本稳定后,立即协助患者进行系统性检查,避免漏诊或误诊。

(5)综合性救治:①四肢伤。首先进行伤口清创,并行一期吻合大血管,为二期确定性手术创造良好条件。若伴随四肢骨折,应先控制出血,然后采用外固定支架恢复骨块关节的稳定性。②腹部伤。以预防腹腔内进一步污染为主;处理实质性脏器损伤时,以控制出血为主。大部分肝脏损伤可采取保守治疗,但如果肝脏有活动性出血且出血点隐匿无法确切止血时,应避免长时间探查,及时采用纱垫直接填塞。若存在脾损伤,可行脾切除术;若为小肠肠管损伤,可一期缝合快速修补破口;若为大肠肠管损伤,可暂时旷置,待全身状况改善后再实施确定性手术。③胸部伤。及时解除张力性气胸,采用弹性胸带或棉垫加压包扎等方式纠正纵膈移位,减少呼吸或咳嗽引起的疼痛。④头面颈部伤。若患者全身条件不允许及时实施脑内手术,可先行简略手术。对于硬膜外血肿者,可先实施钻孔引流;对于脑疝者,可先实施去骨瓣减压术;对于脑内出血者,可先实施血肿穿刺引流术,以暂缓患者颅内高压表现。

1.3 观察指标

(1)急诊救治指标:包括急救成功率、漏诊率、误诊率、院前急救时间、急救至手术时间、乳酸清除时间、体温恢复时间及凝血酶原活化时间。

(2)并发症发生率:包括患者住院期间腹腔感染、急性呼吸窘迫综合征、弥散性血管内凝血(DIC)、多器官功能衰竭等并发症。

1.4 统计学方法

所有数据均在SPSS 16.0统计软件中分析处理,急救状况(成功、漏诊、误诊)、并发症等计数资料计算百分率,选择χ2检验进行组间率的比较;院前急救时间、急救至手术时间、乳酸清除时间、体温恢复时间及凝血酶原活化时间等计量资料以“±s”进行描述,选择t检验进行组间均数比较。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者急救成功率、漏诊率、误诊率比较

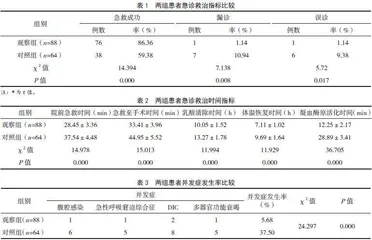

观察组的急救成功率高于对照组,漏诊率、误诊率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

2.2 两组患者急诊救治时间指标

观察组患者的院前急救时间、急救至手术时间、乳酸清除时间、体温恢复时间、凝血酶原活化时间均短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.3 两组患者并发症发生率比较

住院期间,观察组患者的并发症发生率为5.68%,对照组并发症发生率为37.50%,两组并发症发生率比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

3 讨论

多发伤是指患者存在2处或2处以上的组织或器官损伤,且因损伤导致功能障碍的创伤类型。马汤力等[8]指出,多发伤患者入院后可表现为代谢性酸中毒、凝血机制紊乱及体温不升的“致死性三联征”。若治疗不及时或盲目进行不适当的一期确定性手术,可能导致“二次打击”。因此,快速稳定内环境、及早控制活动性出血是提高多发伤救治成功率的关键。多发伤的特点是病情进展迅速,患者常伴有明显的应激反应,极易出现休克甚至死亡。彭永福等[9]认为,多发伤的急救应遵循“规范”和“有序”的原则。损伤控制外科理论最早起源于腹部创伤的救治,该理论强调外科手术仅是救治过程中的一个环节,而非救治的终结[10]。其处理原则包括快速控制病情、及早复苏及确定性手术等,主要通过快捷的操作控制病情,防止进一步恶化,从而为患者争取复苏时间,使其以更好的状态接受择期完整手术或分期手术。多发伤救治体系是一种将院前急救处理、急诊科治疗、手术室治疗及重症监护室治疗融为一体的综合救治模式。该模式强调多学科协作与多科室共同参与的急救过程。对于严重多发伤患者,救治处理顺序尤为关键。手术时应严格遵循“优先救命”的原则,例如对呼吸系统及循环系统损伤者应及早纠正;对于严重胸外伤者,应在创伤初期进行确定性修复,及时解除心脏压迫,确保气道通畅[11]。

本研究结果显示,观察组的急救成功率高于对照组,漏诊率和误诊率低于对照组。此外,观察组的院前急救时间、急救至手术时间、乳酸清除时间、体温恢复时间及凝血酶原活化时间均短于对照组,并发症发生率也低于对照组。这些结果表明,损伤控制外科理论与多发伤救治体系联合治疗严重多发伤的效果显著优于常规救治方案。分析其原因,可能是由于损伤控制外科理论使患者接受了科学、系统的治疗。通过早期简化手术,可有效控制致命性大出血及腹腔感染,从而避免了后期腹腔感染的发生[12]。同时,多发伤救治体系为患者提供了全面的治疗,阻断了“致死性三联征”的恶性循环,提高了患者的创伤应激能力及二次手术的耐受能力。两者联合应用,可显著提高严重多发伤患者的急救效果,改善患者预后。

综上所述,损伤控制外科理论与多发伤救治体系联合应用可显著提高严重多发伤患者的急救效果。

4 参考文献

[1] 聂超,刘明华.严重创伤早期救治进展与展望[J].中国急救医学,2024,44(1):38-43.

[2] 何永刚,阮兴隆,李明,等.创伤中心实体化建设对严重多发伤患者的影响[J].中国急救复苏与灾害医学杂志,2023,18(7):863-866.

[3] 何青松,唐婕,徐路,等.损伤控制性复苏对严重多发伤患者生存预后的影响[J].西部医学,2022,34(12):1797-1801.

[4] 蒋宝贤,蒋文明,邵华平,等.损伤控制理论一体化抢救措施在严重多发伤患者中的应用[J].浙江创伤外科,2023,28(11):2131-2134.

[5] 周芬,管义祥.损伤控制理论应用于重型颅脑损伤合并多发伤患者救治中的效果分析[J].重庆医学,2022,51(2):357-360.

[6] 柯迪,范腾阳,喻安永,等.多发伤的诊断与救治模式研究进展[J].海南医学,2020,31(4):519-522.

[7] 白祥军,杨帆.严重创伤/多发伤的综合救治[J].临床急诊杂志,2016,17(7):497-499.

[8] 马汤力,王绍谦,张冬惠,等.创伤中心救治一体化对严重多发伤急诊手术患者的救治疗效观察[J].创伤外科杂志,2023,25(12):934-938.

[9] 彭永福,潘丽娟,袁磊,等.院前严重创伤患者救治效果的影响因素分析[J].检验医学与临床,2023,20(20):2955-2958.

[10] 傅家清,田景中.腹部损伤合并严重多发伤患者预后影响因素及损伤控制理论应用效果分析[J].安徽医学,2020,41(7):828-831.

[11] 王黎.一体化结合损伤控制模式对严重多发伤患者的救治效果研究[J].华南国防医学杂志,2020,34(11):820-822.

[12] 高子煦,高青,邵钦,等.急诊创伤一体化在救治严重多发伤中的应用及探讨[J].中华灾害救援医学,2021,9(3):844-847.

[2024-09-08收稿]