循证理念在急性心肌梗死合并心力衰竭患者临床护理中的应用效果分析

作者: 梁玲玲 柳圆圆

【摘要】 目的 探讨循证护理理念在急性心肌梗死合并心力衰竭患者临床护理中的应用效果。方法 选择2023年2月- 2024年3月收治的急性心肌梗死合并心力衰竭患者78例为研究对象。根据患者入组顺序编号,在组间基线特征匹配的原则上,以编号的单双数分为对照组和观察组,每组各39例。对照组采取常规护理,观察组执行循证护理。比较两组患者心功能、心理健康水平、生活质量及自我护理能力。结果 循证护理干预前,两组患者心功能与心理健康水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);循证护理干预后,观察组患者左室舒张末期容积(LVEDV)、焦虑与抑郁程度评分均低于对照组,而左室射血分数(LVEF)、6min步行距离高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。循证护理干预前,两组患者生活质量、自我护理能力评分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);循证护理干预后,两组患者生活质量(生理职能、社会功能、总体健康、情感职能)各维度和自我护理能力(遵医行为、疾病知识、急救技能)各维度评分均提高,但观察组患者生活质量、自我护理能力各维度评分均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。结论 应用循证护理理念,在提高急性心肌梗死合并心力衰竭患者生活质量、心功能方面优势显著。

【关键词】 急性心肌梗死;心力衰竭;循证护理理念;心功能

中图分类号 R542.2 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2025)07--04

心肌梗死作为临床常见急症的一种,与心肌长时间缺血相关。在疾病影响下,心脏受到不同程度的损伤,储备功能下降,从而诱发心力衰竭。急性心肌梗死合并心力衰竭具有较高的致死率,对患者的生命安全威胁严重,需要尽早采取合适的手段进行处理[1]。因疾病发生较为突然,大部分患者无心理准备,加之对疾病不了解,对环境陌生不适应等,致使患者情绪状态不佳,临床配合度不高。为改善患者心理状态,提高其康复锻炼依从性,避免其病情进展,需要重视循证护理的应用。循证护理模式作为新型护理手段的一种,以最新研究成果进行指导,在结合护理经验,明确护理问题的基础上,根据患者需求制定护理计划,可加快患者康复速度[2]。本研究将循证护理应用于急性心肌梗死合并心力衰竭患者的临床护理中,探讨其对患者心功能及心理状态的影响,具体结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选择2023年2月- 2024年3月收治的急性心肌梗死合并心力衰竭患者78例为研究对象。纳入标准:①符合《急性心肌梗死诊断和治疗指南》[3]《慢性心力衰竭诊断治疗指南》[4]中的急性心肌梗死、心力衰竭诊断标准者;②意识清晰者;③生命体征稳定者。排除标准:①合并躯体功能障碍疾病者;②合并免疫系统疾病者;③恶性肿瘤者;④既往有心脏手术史、慢性心功能不全者。根据患者入组顺序编号,在组间性别、年龄、文化程度匹配的原则上,以编号的单双数分为对照组和观察组,每组各39例。对照组患者中,男性22例,女性17例;年龄52~84岁,平均69.48±4.73岁;文化程度:小学至初中14例,中专或高中16例,大专及以上9例。观察组患者中,男性23例,女性16例;年龄51~85岁,平均69.52±4.69岁;文化程度:小学至初中17例,中专或高中14例,大专及以上8例。两组患者年龄、性别及文化程度等基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院伦理委员会审核批准;且患者均知情,并签署知情同意书。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 实施常规护理对策。在患者入院后,仔细观察其病情进展情况。第一时间为患者建立静脉通道,遵医嘱予以患者吸氧操作。积极维护病房的环境、卫生。对患者的疼痛程度进行评估,以相应的对策帮助其减轻疼痛感。记录患者病情变化情况,与其积极沟通,让其保持卧床休息状态,减少活动量。

1.2.2 观察组 采取循证护理方案,首先组建循证护理小组,对各人员进行培训,让其掌握关于循证理念的相关知识、循证护理操作流程等。在培训结束后进行考核。具体实施内容如下:

(1)提出问题:分析急性心肌梗死合并心力衰竭患者既往护理中存在的相关问题,例如“病情监测不到位”“患者情绪波动”“遵医用药形式不良”等。将以上问题作为循证基础。

(2)证据收集及循证护理方案制定:在明确上述问题的情况下,小组成员通过查阅相关文献、资料等,收集目前处理相关问题的最佳证据。将获得的最佳证据,结合我院的实际情况、既往的工作经验及患者需求,经过充分讨论制定针对性的循证护理计划。

(3)循证方案的实施:①强化生命体征监测。充分评估患者的病情状态,了解其病情变化的风险。重视对患者体征的监测,观察患者有无心律失常情况。尤其是在发病后的1~2周,应重点监护患者病情,做好相关的记录。在患者出现心悸、气促等表现时,需要第一时间完成急诊的抢救工作,以此帮助患者控制病情发展。②心理疏导。为患者讲解急性心肌梗死、心力衰竭的相关知识。重点说明疾病的临床表现、危险因素等。介绍疾病的发病机制、治疗对策。向患者强调治疗过程中的相关注意事项,让其了解当前的护理措施。针对患者存在的疑问,积极解答,以此消除其内心的疑虑,提高其配合程度。为患者及其家属发放疾病健康宣传册。关注患者的心理状态,为其列举成功治疗的案例。鼓励其在日常开展意念冥想,聆听喜爱的音乐,减轻心理压力,增强治疗信心。③用药指导。因急性心肌梗死合并心力衰竭患者以老年人群居多,普遍存在健忘的情况,所以易有漏服药物行为。为避免患者总体治疗效果受到影响,在护理过程中,还应重视用药指导的开展。为患者介绍不同药物的应用方法、剂量,说明正确遵医用药的必要性。针对用药过程中可能出现的不良反应,及时向患者说明,让其做好心理准备。同时,记录患者用药相关不良反应,与临床医师沟通,帮助其调整临床用药。④饮食指导。根据患者的身体状态,了解其饮食相关需求,以此为依据,制定科学、规范化的食谱。培养患者养成良好的饮食习惯,在其日常饮食中,让其以低盐、高维生素食物为主。提醒患者少量饮食,避免胃扩张。⑤康复训练。在患者卧床休息过程中,以被动运动训练为主。让患者保持卧位,协助其转动踝关节,帮助其摆动手臂等。同时,指导患者屈伸膝盖。每天活动时间应大于半小时。患者能够下床活动时,以床边慢走为主。让患者处于站立位,通过上肢摆动、关节屈伸等活动,达到锻炼的目的。在下肢活动方面,主要是膝盖屈伸、抬起等。叮嘱患者注意活动关节、肌肉等。后续指导患者开展中速步行、阶梯训练,每次100米左右,每天3次。行走期间,注意对呼吸进行调整,维持呼吸均匀。按照患者机体恢复状态,鼓励其适当增加单次步行的距离、频率等。

1.3 观察指标

(1)心功能和心理健康水平:心功能经由彩色多普勒超声获取患者心功能的相关指标,即左室射血分数(LVEF)、左室舒张末期容积(LVEDV)。另对患者的6min步行距离进行记录。确定患者无检查禁忌证的情况下,让其在走廊行走6min,记录总距离。心理健康水平:借助于焦虑、抑郁自评量表,分析患者的情绪状态。两个量表的评分区间均为20~80分。分数值大,说明患者不良情绪严重。

(2)生活质量:基于生活质量简表评价患者的生理职能、情感职能等相关指标。每项最高、最低各为100分、0分。分数值与患者生活质量成正比。

(3)自我护理能力:以心力衰竭患者自我护理能力量表对该指标进行分析。涉及遵医行为、疾病知识、急救技能3个维度。分数值与患者自护能力成正比。

1.4 数据分析方法

采用SPSS 27.0统计学软件分析处理数据,符合正态分布的计量资料以“±s”表示,组间均数比较采用t检验;计数资料计算百分率,组间率比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

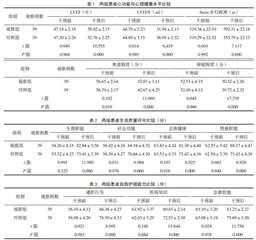

2.1 两组患者心功能与心理健康水平比较

循证护理干预前,两组患者心功能与心理健康水平比较,差异均无统计学意义(P>0.05);循证护理干预后,观察组患者LVEDV、焦虑与抑郁程度评分均低于对照组,而LVEF、6min步行距离高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者生活质量评分比较

循证护理干预前,两组患者生活质量评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);循证护理干预后,两组患者生活质量(生理职能、社会功能、总体健康、情感职能)各维度评分均提高,但观察组患者生活质量各维度评分均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组患者自我护理能力比较

循证护理干预前,两组患者自我护理能力评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);循证护理干预后,两组患者自我护理能力(遵医行为、疾病知识、急救技能)各维度评分均提高,但观察组患者自我护理能力各维度评分均高于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表3。

3 讨论

急性心肌梗死作为临床高发的一类心血管疾病,属于常见的危急重症之一。患者冠状动脉有急性、持续性缺氧缺血表现属于诱发该病的主要因素,患者发病后,会有明显的心律失常、休克等表现,甚至威胁其生命安全。就心肌梗死患者而言,心肌细胞获取的血液供应不足,随着时间的延长,其心功能受到的损害程度加剧,并发心力衰竭的风险增加[5-6]。基于此,患者需要承受巨大的心理痛苦,并且日常活动能力下降,生活质量降低。为改善患者预后,提高其心功能,需要积极开展科学的护理方案。

循证护理作为当前的一类新型护理手段,充分融入循证理念。在实际应用过程中,通过组建循证护理队伍的形式,并与同类的临床研究、实践等结合,基于自身的护理经验,分析患者护理过程中的潜在风险、挖掘护理问题。以此为前提,借助于文献检索法,获取证据支持,按照患者需求制定针对性的护理计划,可提高护理实践质量[7-8]。将循证护理应用在急性心肌梗死合并心力衰竭患者中,可第一时间对患者的危险状况进行评估,在结合评估结果的情况下,采取相应的操作方案,可达到防微杜渐的目的。注意帮助患者调节情绪,改善其膳食配方,可提高其心理应对能力,改善其机体营养状态,从而加快其康复速度。本研究结果显示,护理干预后,在心功能方面,观察组患者LVEDV数值低于对照组,而LVEF、6min步行距离等高于对照组,观察各组焦虑与抑郁程度,可见观察组患者评分低于对照组。这说明,循证护理的应用,在减轻患者心理压力方面作用突出,并且能够促进其心功能的提升。究其原因,在具体护理工作开展观察,时刻监测患者病情情况,明确护理相关问题,基于参考文献、数据等,获取理论依据、循证支持,可提高护理工作的针对性、客观性。与此同时,该种护理形式将患者作为操作的中心,注意康复锻炼的开展,可加快其恢复速度,改善其心功能。在评估患者心理状态的基础上,采取相应的心理疏导方案,对减轻患者不良情绪意义显著[9-10]。本研究结果还显示,护理干预后,对两组患者的生活质量、自我护理能力相关分数值进行分析,可见观察组患者评分高于对照组。这说明,通过应用循证护理的模式,使得患者的自护能力、生活质量等均获得良好的提升。此种护理形式将饮食、心理、康复、用药指导等均逐步落实,按照循序渐进为原则,帮助患者逐渐恢复心功能,可促进其生活质量提升。此外,根据患者的认知功能、心理状态等,介绍疾病、自我护理的相关知识,并强化患者遵医用药行为的指导,均能够提高其自我护理能力[11-12]。

综上所述,急性心肌梗死合并心力衰竭护理过程中,通过应用循证护理理念,有助于促进患者自护能力的提升,并且在减轻其不良情绪方面作用显著。同时,该种护理形式还有助于提高患者心功能,改善其生活质量。

4 参考文献

[1] 占珊芳,徐月美,吴凡,等.基于循证护理对急性心肌梗死患者负性情绪及下肢深静脉血栓的预防效果研究[J].赣南医学院学报,2023,43(8):852-855.

[2] 朱慧,苗倩倩,李亚奇,等.基于约翰霍普金斯循证模式的协同护理服务在急性心肌梗死患者PCI术后的应用价值[J].河南医学研究,2023,32(14):2630-2635.

[3] 高润霖.急性心肌梗死诊断和治疗指南[J].中华心血管病杂志,2001(12):9-24.

[4] 慢性心力衰竭诊断治疗指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(12):1076-1095.

[5] 孙琳.心肌梗死合并心力衰竭患者采取循证护理措施进行干预的效果及对康复情况影响[J].航空航天医学杂志,2022,33(12):1520-1524.

[6] 章帆.急性心肌梗死后心律失常患者护理中循证护理的应用效果分析[J].中西医结合心血管病电子杂志,2022,10(35):145-148.

[7] 许亭亭.循证护理干预对急性心肌梗死后心律失常患者心功能改善及生活质量的影响[J].黑龙江医学,2022,46(20):2527-2529,2533.

[8] 张化画.循证护理在急性心肌梗死并发心律失常护理中的应用及对缩短患者住院时间的作用[J].生命科学仪器,2022,20(4):80.

[9] 宫丽秀.循证护理干预在急性心肌梗死后心律失常患者护理中的应用效果[J].中国医药指南,2022,20(11):173-175,179.

[10] 王红丽,朱贵家,刘翠翠.AIDET沟通模式联合循证护理在急性心肌梗死合并心力衰竭患者中的应用[J].临床医学工程,2022,29(4):533-534.

[11] 朱会新.心肌梗死并发心力衰竭患者应用循证护理干预的效果观察[J].现代诊断与治疗,2023,34(12):1876-1878.

[12] 吴敏.循证护理在急性心肌梗死后心律失常患者护理中的应用效果及对治疗时间的影响[J].中西医结合心血管病电子杂志,2023,11(7):59-62.

[2024-09-24收稿]