温针灸联合体位调整护理对椎间盘源性下腰痛患者VAS评分及生活质量的影响

作者: 吴英

【摘要】 目的 探讨对椎间盘源性下腰痛患者实施温针灸联合体位调整护理的应用效果。方法 选取2023年1月- 2024年8月医院针灸科收治的90例椎间盘源性下腰痛患者作为研究对象,根据性别、年龄、病程等组间基线资料均衡可比原则,采用随机数字表法分为对照组和观察组,每组各45例。对照组给予体位调整护理,观察组在对照组体位调整护理的基础上实施温针灸治疗,比较两组患者疼痛改善情况、腰部功能及生活质量。结果 护理干预前,两组患者视觉模拟评分法(VAS)评分差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者VAS评分均下降,但观察组患者治疗后第3d、7d、14d评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。护理干预前,两组患者日本骨科协会评估分数(JOA)评分和Oswestry功能障碍指数(ODI)评分和腰椎曲度、腰屈曲活动度等腰椎功能指标比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者ODI、JOA评分和腰椎曲度、腰屈曲活动度等腰椎功能指标均有所改善(其中,ODI评分均下降,其他指标均上升),但观察组患者ODI评分低于对照组,其他指标均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。护理干预前,两组患者健康、日常生活、总体精神、活动等4个维度的生活质量评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);干预后,两组患者各维度生活质量评分均升高,但观察组患者各维度生活质量评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 温针灸联合体位调整护理能够有效改善椎间盘源性下腰痛患者的疼痛情况,提高腰部功能及生活质量。

【关键词】 温针灸;体位调整护理;椎间盘源性下腰痛;VAS评分;生活质量

中图分类号 R473.5 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2025)09--04

椎间盘源性下腰痛是临床上常见的慢性疼痛性疾病之一,主要由椎间盘退行性改变、椎间盘突出或其他相关病变引起[1-2]。该病患者通常表现为腰部持续性疼痛,并伴有不同程度的功能障碍,严重影响其日常生活和工作能力。近年来,随着生活方式的改变,椎间盘源性下腰痛的发病率呈上升趋势,且多发于中老年人群及长期从事久坐或重体力劳动的患者中。传统的治疗方法如药物治疗、物理治疗等,虽然能够在一定程度上缓解疼痛,但疗效多为短期且存在不良反应的风险[3-4]。因此,寻求更加有效、安全的治疗方法成为临床研究的重点。体位调整护理是一种通过调整患者的卧床姿势、站立姿势及运动模式,以减轻腰部负担、增强腰椎稳定性的护理干预措施。该护理方法能够有效防止椎间盘进一步受压,促进患部康复,并提升患者的生活质量。温针灸作为一种结合针灸与热疗的传统中医技术,主要通过温热效应与针刺穴位的双重作用,能够有效促进局部血液循环,缓解肌肉紧张,减轻疼痛,同时提高机体的自我修复能力[5]。近年来,有研究发现,上述两种方法联合应用在术后康复、慢性病护理等方面展现出良好的临床效果[6]。因此,本研究旨在探讨温针灸联合体位调整护理对椎间盘源性下腰痛患者的影响,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

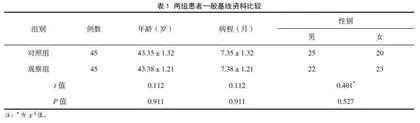

选取2023年1月- 2024年8月医院针灸科收治的90例椎间盘源性下腰痛患者作为研究对象,根据性别、年龄、病程等组间基线资料均衡可比原则,采用随机数字表法分为对照组和观察组,每组各45例。两组患者性别、年龄、病程等一般基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。本研究经医院伦理委员会批准通过,所有患者及家属均知情同意。

(1)纳入标准:符合椎间盘源性下腰痛诊断标准[7];病程持续至少3个月,并有不同程度的腰部疼痛和功能障碍;能够接受温针灸及体位调整护理干预,并在干预期间配合完成研究。

(2)排除标准:合并有严重的心血管、呼吸系统、肝肾功能障碍或其他重大疾病,可能影响研究结果;近6个月内接受过相关手术或其他干预治疗,如腰椎手术或激素类药物治疗;有精神疾病或认知障碍,无法正确表达疼痛感或配合治疗和评估;对针灸、温灸等中医治疗过敏或有严重不良反应史。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 给予患者体位调整护理,具体操作为:患者采取患侧在上的侧卧位,双手抱膝,髋关节和膝关节同时屈曲,使膝盖尽量靠近胸部。每次持续约30分钟,每天2次,直至疼痛症状减轻为止。当疼痛有所缓解时,指导患者改为低枕仰卧位,并特别注意腰部的保暖措施,以防因受凉导致症状恶化。该护理方式的原理在于,通过调整体位以降低椎间盘的压力,帮助腰部肌肉放松,从而减轻患者的疼痛,同时加强对腰部的保护,有助于减少病情的反复发作。

1.2.2 观察组 在对照组基础上实施温针灸干预。温针灸治疗采用中医传统穴位,包括夹脊穴、膀胱俞、次髎穴、大肠俞及阿是穴。治疗前,首先对相应的穴位进行常规消毒,之后采用0.35×40mm的金针或银针进行针刺。针刺的角度及深度根据患者的个体情况进行相应调整,直至患者出现针感,即中医理论中的“得气”,此时患者通常会感到局部酸胀。得气后,将长度为1.5cm的艾条套在针柄上并点燃,同时使用神灯对针刺区域进行照射,持续20min左右。温针灸的热效应能够进一步增强针刺的疗效,通过对局部组织的加热,促进血液循环,疏通经络,缓解肌肉紧张,最终达到止痛的目的。得气后,针留置30min,之后拔针。温针灸护理每日进行两次,疗程为14天,共进行1个疗程。研究过程中,所有护理操作均由专业护理人员执行,以确保干预过程的标准化和一致性。

1.3 观察指标

(1)疼痛程度:采用视觉模拟评分法(VAS)[8]对患者的疼痛程度进行评估,分值范围为0~10分,分值越高,患者疼痛越明显。

(2)腰椎功能:采用包括日本骨科协会评估分数(JOA)评分和Oswestry功能障碍指数[10](ODI)评分、腰椎曲度、腰屈曲活动度对患者的腰椎功能进行评价。JOA评分满分29分,得分高,腰椎功能好;ODI评分满分100分,分值低说明腰椎功能好;腰椎曲度使用距离测量法评定;腰屈曲活动度使用X线结合Seze测量法评估。

(3)生活质量:采用生活质量指数问卷(QL-INDEX)[11]对患者的生活质量进行评价,该问卷共包含4个维度:健康、日常生活、总体精神、活动,每个维度满分均为100分,得分越高则表明患者生活质量越高。

1.4 数据分析方法

运用SPSS 23.0统计学软件分析处理数据,符合正态分布的计量资料采用“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验;计数资料计算百分率,组间率比较采用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者疼痛程度评分比较

护理干预前,两组患者VAS评分差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者VAS评分均下降,但观察组患者治疗后第3d、7d、14d评分均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.2 两组患者腰椎功能比较

护理干预前,两组患者ODI、JOA评分和腰椎曲度、腰屈曲活动度等腰椎功能指标比较,差异无统计学意义(P>0.05)。干预后,两组患者ODI、JOA评分和腰椎曲度、腰屈曲活动度等腰椎功能指标均有所改善(其中,ODI评分均下降,其他指标均上升),但观察组患者ODI评分低于对照组,其他指标均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

2.3 两组患者生活质量比较

护理干预前,两组患者健康、日常生活、总体精神、活动等4个维度的生活质量评分比较,差异无统计学意义(P>0.05),干预后,两组患者各维度生活质量评分均升高,但观察组患者各维度生活质量评分均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

3 讨论

椎间盘源性下腰痛是由椎间盘的退行性病变或机械性损伤引起的常见慢性疼痛症状,根据中医理论,该病属于“痹症”“腰痛”等范畴,其发病与肾虚、外感风寒湿邪以及气血运行不畅密切相关[12]。中医认为,肾主骨生髓,肾虚则筋骨失养,腰部为肾之府,肾气不足易导致腰椎失于濡养,继而发生疼痛,同时,外感风寒湿邪或劳损可导致经络气血阻滞,寒湿入侵经络,凝滞不通,则不通则痛,故疼痛常呈现为固定、寒重、活动受限等特征[13]。此外,久坐或长期负重易耗伤气血,久而久之使得腰部经脉不畅,进而诱发疼痛。若椎间盘源性下腰痛得不到及时的治疗和干预,病情可进一步恶化,导致患者疼痛加剧并伴随功能性障碍,最终影响生活质量。因此,早期积极地治疗干预至关重要。

中医在治疗椎间盘源性下腰痛的原则,主要强调整体调理与局部治疗相结合,扶正祛邪为主。治疗方法多以温经通络、活血化瘀、补益肝肾为核心。在具体应用上,针灸、推拿、拔罐等外治法可通过疏通经络,缓解局部瘀滞,达到止痛的效果。体位调整护理是一种通过调节患者的身体姿势来缓解疼痛、促进康复的护理干预方法,其原理在于,通过调整患者的卧床或坐立姿势,减少局部组织的压迫,改善血液循环,缓解肌肉紧张,从而达到减轻疼痛、促进功能恢复的效果。对于椎间盘源性下腰痛患者而言,体位调整护理通过特定的体位姿势,有助于减轻椎间盘对神经根的压迫,减缓局部炎症反应,并促进疼痛的缓解,但此方法单一使用时,无法从根本上逆转椎间盘的退行性改变或减少病变组织的炎症,因此在病情反复或症状严重的患者中,单纯依赖体位调整难以取得长期疗效。此外,体位调整护理对患者的依从性和执行规范性要求较高,患者必须严格遵循护理人员的指导进行体位调整,否则可能导致效果不佳,甚至加重病情。温针灸是一种将传统针刺与艾灸疗法有机结合的中医治疗方法,通过针刺特定穴位与艾灸的温热刺激共同作用,以达到疏通经络、调节气血、温通驱寒的目的。温针灸的操作过程包括在针刺入穴位后,将点燃的艾条套在针柄上,使艾灸产生的热力通过针体传导至深层组织,增强针刺的疗效。针刺本身能够激发穴位的经气,引导气血运行,而艾灸的热力则可进一步扩张血管,促进局部血液循环,帮助驱散寒湿、舒缓肌肉紧张[14-15]。

本研究结果显示,观察组患者干预后疼痛评分低于对照组。其原因是针刺产生的机械刺激通过神经传导作用,可抑制疼痛信号的传递,发挥了明显的镇痛作用。而艾灸的热效应通过针体传导至深层组织,进一步扩张血管,促进局部的血液循环,消除炎症反应,减轻疼痛的持续性。热疗不仅有助于疏通经络,还能通过温热的持续作用缓解肌肉紧张,从而达到明显止痛效果。本研究中,观察组患者护理干预后腰椎功能优于对照组。针刺作用于关键穴位,通过刺激夹脊穴、次髎穴等重要经络节点,直接影响到腰椎的气血运行,改善了腰椎局部的功能状态。针刺能够有效放松局部肌肉、缓解腰椎的僵硬和紧张状态,增强了患者的腰椎活动度。同时,温针灸通过热效应不仅促进局部的血液循环,还能够加速组织修复,改善腰椎周围的组织弹性与功能。神灯照射与艾灸结合的热刺激,不仅有助于恢复椎间盘的弹性,还能够减轻腰椎的机械性压力,促进腰椎功能的整体恢复。本研究中,观察组患者干预后生活质量评分高于对照组。分析原因如下,温针灸通过调理经络气血,平衡体内阴阳,改善了患者的整体健康状态。针刺与艾灸不仅作用于局部穴位,还通过全身的经络系统调节机体的自我修复能力,增强免疫力,减轻了患者长期的病痛困扰。随着疼痛的缓解和腰椎功能的恢复,患者的活动能力得以增强,日常生活中的功能障碍减少,心理状态也因此得到了改善,这种综合作用继而可促使患者整体生活质量显著提高。