新生儿早期基本保健在阴道分娩初产妇中的应用效果

作者: 魏玲 杨遂萍

【摘要】 目的 探讨新生儿早期基本保健在阴道分娩初产妇中的应用效果,尤其是其对产妇泌乳启动时间以及新生儿体质量变化的影响。方法 选取2023年5月至2024年9月医院收治的78例初产妇(分娩方式均为阴道分娩)及其新生儿为研究对象。在组间基线资料均衡可比的原则下,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组各39例。对照组采取常规保健方案,观察组在常规保健方案的基础上,采取新生儿早期基本保健(EENC)方案。比较两组产妇的第1次母乳喂养的持续时间、首次母乳喂养测量工具(BAT)评分、泌乳启动时间、医院焦虑抑郁量表(HADS)评分、分娩后30天的纯母乳喂养率,以及新生儿的体质量变化。结果 新生儿早期基本保健后,观察组产妇第1次母乳喂养持续时间长于对照组,且首次BAT评分高于对照组,而泌乳启动时间短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。两组新生儿出生时及出院时的体质量比较,差异均无统计学意义(P>0.05);但观察组新生儿出院1个月后的体质量大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。分娩前,两组产妇的HADS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);出院前,观察组产妇的HADS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。新生儿早期基本保健后,观察组产妇分娩后30d的纯母乳喂养率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 对阴道分娩初产妇及新生儿实施新生儿早期基本保健可实现多重获益,提升初始喂养质量,缩短泌乳启动时间,提高新生儿的体质量,且对产妇住院期间的负面情绪以及出院后的纯母乳喂养等也有改善作用。

【关键词】 初产妇;新生儿早期基本保健;泌乳启动时间;体质量

中图分类号 R473.71;R174+.1 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2025)09--04

母乳喂养是目前全球倡导的科学育儿方法,在促进母体修复、增进母子感情以及改善新生儿生长发育状况等方面均有一定的优越性。据调查[1-2],初产妇对母乳喂养相关知识的掌握情况存在较大差异,对母乳喂养的态度也可受到诸多因素的影响。在新生儿照护领域,EENC是一项以规范产前母胎监测、优化出生后即刻干预措施为核心的保健技术,而EENC技术的实施,对于新生儿出院前的纯母乳喂养率具有一定的改善作用[3]。因此,将EENC技术应用于处理新生儿喂养相关问题,根据初产妇的母乳喂养情况,优化现有的护理措施,有望提升新生儿的喂养质量。但EENC技术在我国推广应用的时间较短,受到文化差异、地域发展等多种因素的影响,应用效果并不理想[4]。基于此,本研究尝试根据阴道分娩初产妇的护理特点,将EENC技术融入照护方案之中,探讨对产妇泌乳启动时间、新生儿体质量变化等方面的影响,以期为EENC技术的深入推广提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

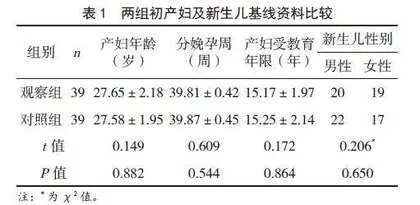

选取2023年5月至2024年9月收治的78例初产妇(分娩方式均为阴道分娩)及其新生儿为研究对象。纳入标准:①年龄介于22~35岁的初产妇;②分娩方式为阴道分娩;③足月单胎活产;④新生儿的出生体质量≥2500g;⑤产妇无严重妊娠合并症;⑥出生后未发现先天性疾病。排除标准:①完成分娩后,由于各种原因转重症监护者;②产妇存在认知或沟通障碍;③伴有急慢性感染性疾病者;④产后母婴分离;⑤分娩后出现较严重的产后并发症。剔除标准:①依从性较差者;②产妇个人原因退出研究者。在组间基线资料均衡可比的原则下,按照随机数字表法分为对照组和观察组,每组各39例。两组初产妇年龄、分娩孕周、受教育年限及新生儿性别等基线资料比较,差异均无统计学意义(P>0.05),见表1,具有可比性。本研究经医院伦理委员会审核批准;且患者均知情,并签署知情同意书。

1.2 干预方法

1.2.1 对照组 采取常规保健方案,包括产后并发症的预防、饮食及营养管理、早期康复锻炼等。顺利分娩后,立即擦干新生儿的全身,仔细检查口腔、鼻腔内分泌物情况并及时进行清理;立即断脐,将新生儿置于辐射台上,辐射台的温度控制范围为28~30℃;完成二次断脐并包扎,并有序完成体质量及身高测定、打脚印、注射疫苗等常规操作,然后尽快进行肌肤接触;与产妇肌肤接触要求持续30min以上,使用包被包裹新生儿,同时注意观察产妇情况,详细告知产后的注意事项,叮嘱产妇引起高度重视。若未发现异常,则完善产后角色转换相关指导服务,并围绕正确的哺乳方式、母乳喂养的优势及重要性等进行仔细讲解,根据产妇的恢复情况,提供新生儿喂养及照护等方面的帮助。观察2h后转回爱婴区。

1.2.2 观察组 在常规保健方案的基础上,采取EENC方案,为避免沾染风险,保证EENC方案实施的统一性与同质性,两组由不同助产士完成护理,且参与观察组护理的助产士提前完成EENC方案相关内容的培训并通过考核。EENC方案的具体内容如下:

(1)优化分娩前的准备工作,包括产包的准备(根据用途进行分类包装),室内温度维持在24~26℃,同时注意避免空气对流。产妇腹部放置无菌干毛巾(用于擦拭新生儿身体),产妇的双肩分别放置新生儿帽与无菌干毛巾(提前保暖),脐带处理相关物品的准备等。

(2)新生儿即将娩出前,由助产士告知皮肤接触的优势及要点等相关内容,提前解开产妇的上衣,充分暴露腹部,并铺好提前准备的干毛巾。

(3)新生儿娩出后,第一时间报告出生相关信息,包括出生时间与性别,将新生儿以仰卧位置于提前准备的干毛巾上,并按照眼睛→面部→头部→躯体→四肢→背部的顺序,彻底擦干,要求以上动作在30s内完成,并同步评估新生儿的呼吸状况。

(4)经快速评估无异常后,立即开始皮肤接触,使新生儿以俯卧位姿势紧贴产妇的胸腹部,头部至于双乳之间,偏向一侧,同时取另一张提前预热的干毛巾遮盖新生儿的躯体,戴上新生儿帽,整个过程注意观察是否存在无呼吸、喘息等问题。

(5)在皮肤接触过程中,密切观察是否存在产科危险征象,并严格按照无菌操作原则,在脐带搏动停止后(约为顺利分娩后的1~3min)同步处理脐带,要求在距新生儿端约2cm处使用无菌剪刀或脐带夹进行一次断脐,并注意确保断端处于清洁、干燥状态。

(6)在无需终止皮肤接触的情况下,原则上要求持续皮肤接触达到90min以上,妥善处理脐带后,密切观察产妇、新生儿生命体征的变化情况,以及新生儿是否存在觅乳征象,体格检查、打脚印、注射疫苗等常规保健措施推迟至皮肤接触结束后,以免造成干扰。

(7)皮肤接触过程中,鼓励产妇轻抚、亲吻新生儿,或采取轻声说话方式,在出现张嘴、咬手指、流口水等现象后,指导、协助产妇进行第1次母乳喂养。

(8)完成首次喂养并结束皮肤接触后,开始落实常规保健措施,及时告知产妇及家属新生儿体检结果,并完善眼部、脐部护理等相关照护措施。

(9)分娩结束24h后,加强母乳喂养、母婴同室模式、危险体征的识别等相关内容的指导,结合具体的案例说明纯母乳喂养6个月的优势,以及按需喂养的主要意义,并叮嘱产妇在遇到任何喂养困难问题时可向医护人员需求帮助。

1.3 观察指标

(1)初始母乳喂养相关情况:包括第1次母乳喂养的持续时间、首次母乳喂养测量工具(BAT)[5]评分,以及产妇的泌乳启动时间。其中,BAT共包含4个评分项目,理论最大分值为12分,评分>8分,则认为喂养成功,评分与母乳喂养质量呈正相关。

(2)新生儿体质量变化:比较两组新生儿出生时、出院时、出院1个月后的体质量测定结果。

(3)产妇情绪状态:采用医院焦虑抑郁量表(HADS)[6]作为评估工具,分别于分娩前、出院前对产妇情绪状态进行评估,该量表共有焦虑、抑郁2个部分,分别含有7个条目,各项分值范围0~3分,分值与负面情绪的严重程度呈正相关。

(4)产妇的喂养情况:分娩后30d内的母乳喂养情况,结果分为纯母乳喂养、混合喂养和转人工喂养。

1.4 数据处理方法

采用SPSS 23.0统计学软件分析处理数据,计量资料均通过正态性检验,以“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验;计数资料计算百分率,组间率比较采用χ2检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组产妇初始母乳喂养相关情况比较

新生儿早期基本保健后,观察组产妇第1次母乳喂养持续时间长于对照组,且首次BAT评分高于对照组,而泌乳启动时间短于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.2 两组新生儿体质量变化情况比较

两组新生儿出生时及出院时的体质量比较,差异均无统计学意义(P>0.05);但观察组新生儿出院1个月后的体质量大于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.3 两组产妇的负面情绪比较

分娩前,两组产妇的HADS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);出院前,观察组产妇的HADS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

2.4 两组产妇的母乳喂养情况比较

新生儿早期基本保健后,观察组产妇分娩后30d的纯母乳喂养率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

3 讨论

初生儿的早期保健工作,与婴儿的生长发育、母亲的产后康复以及角色转换等皆有密切的关联。既往研究发现,孕产妇的母乳喂养自我效能处于中等水平,且个体的自我效能与产后抑郁的严重程度之间呈现出负相关[7]。因此,在产后护理阶段,需要高度重视与新生儿喂养相关的保健技术的应用。EENC是致力于降低新生儿死亡风险的保健技术,倡导在出生后的90min~24h内采取立即彻底擦干、持续母婴皮肤接触、延迟脐带处理等一系列干预措施。随着EENC相关研究的不断深入,有学者发现,EENC技术的应用,对于新生儿的母乳喂养问题有较好的改善作用[8-9]。

本研究结果显示,相较于常规保健措施,采用EENC技术的观察组产妇的泌乳启动时间更短,首次BAT评分与第1次母乳喂养的持续时间也大于对照组,这与袁玲[10]等人结果一致。分析其原因可能为:①与对照组比较,观察组早期母婴的皮肤接触时间明显延长,初生儿的头部紧贴母亲的胸部,皮肤表面的气味与体温可产生刺激,影响初生儿的首次觅乳行为;②在持续皮肤接触过程中,新生儿做出的主动舔舐、用鼻子压蹭乳房以及早期吸吮等积极反应,能够诱导垂体,促进催乳素的分泌,这对于泌乳启动有积极影响[11-12]。目前,已有文献就EENC技术对产妇泌乳情况的影响进行了报道,但泌乳过程还涉及到多种内分泌激素,EENC技术应用与泌乳提早启动之间的联系与具体机制仍有待深究。

新生儿喂养质量是体质量增长情况的重要影响因素,本研究发现,在出生、出院2个时间节点,两组新生儿的体质量测定结果并无显著差异,但出院1个月后的测定结果显示,观察组新生儿体质量大于对照组。究其原因,一方面,EENC技术能够较好地影响初始喂养情况,早期持续不间断的皮肤接触,以及后续的母婴同室、鼓励产妇多与新生儿进行接触,为有效吸吮提供了更多的机会,这有利于泌乳反射的形成[13];另一方面,加强母乳喂养相关内容的指导,鼓励产妇多与新生儿进行语言、情感交流,也能够对母亲角色转变、喂养行为等产生重要影响。而EENC相关保健技术影响产妇的母乳喂养行为,为新生儿提供足够的营养供给,可能是观察组新生儿体质量增长速度更快的重要原因。为明确EENC技术对母乳喂养情况的影响,本研究对两组产妇出院后30d的喂养情况进行随访,结果发现,观察组产妇分娩后30d的纯母乳喂养率高于对照组,这与上述分析基本一致。