痛泻要方加味治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证的临床效果

作者: 张爱国

【摘要】 目的 观察分析痛泻要方加减治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证的临床效果。方法 选取2023年10月- 2024年6月本院普内科收治的肝郁脾虚腹泻型肠易激综合征患者66例作为研究对象。根据组间性别、年龄、病程等一般基线资料均衡可比原则分为对照组和观察组,每组各33例。对照组患者口服匹维溴铵片、地衣芽孢杆菌,观察组患者口服痛泻要方加味方汤剂。比较两组患者肠易激综合征症状严重程度量表(IBS-SSS)评分、临床疗效、中医证候评分及复发率。结果 两组患者治疗前IBS-SSS 评分和腹痛、晨起泄泻、大便次数及神疲乏力等4项中医证候积分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者IBS-SSS 评分和上述4项中医证候积分均下降,但观察组患者IBS-SSS评分和各项中医证候积分均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。观察组患者治疗总有效率为100.00%,高于对照组的75.76%,组间差异有统计学意义(P<0.05)。经随访发现25例对照组患者中有6例复发,33例观察组患者中有1例复发;观察组患者复发率为3.03%,低于对照组的24.00%,组间差异有统计学意义(P<0.05)。结论 痛泻要方加味治疗腹泻型IBS肝郁脾虚证,可提高临床治疗效果,改善患者肠易激综合征症状和各项中医证候,降低复发率。

【关键词】 腹泻型肠易激综合征;痛泻药方;肝郁脾虚;复发率

中图分类号 R259 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2025)11--03

肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)是最常见的功能性肠道疾病之一,它的主要特征是腹痛、腹胀和腹部不适以及排便习惯改变,病情易反复,造成患者心理精神压力,严重影响患者的日常生活[1]。在我国,普通人群 IBS 总体患病率为1.4%~11.5%[2]。根据罗马诊断Ⅳ标准,IBS分为腹泻型、便秘型、混合型、不定型等4个亚型,我国IBS腹泻型最为多见[3]。IBS发病机制和病理生理机制尚不清楚,IBS曾被认为是一种功能障碍,不能用器质性疾病或明确的病因来解释[4]。随着对IBS研究的不断深入和罗马标准的更新,目前认为,肠易激综合征(IBS)的核心机制是脑-肠轴的双向调控失衡,而非单纯的肠道功能异常。西医在治疗上主要使用抗痉挛药物以缓解疼痛和改善肠道运动,虽然起效快,但维持时间短,容易复发,且伴有不良事件(胃灼热或反流症状,打嗝,头痛等)[4]。腹泻型IBS属于中医学“泄泻”范畴,病位在肠,涉及肝、脾(胃)、肾等脏腑[2]。有研究表明[3]中医药对IBS治疗效果明确,有独特的优势。痛泻要方是治疗肝郁脾虚的常用药方,本研究通过临床对比实验,观察分析痛泻要方加减治疗腹泻型IBS肝郁脾虚证的临床效果,现将结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 研究对象

选取2023年10月- 2024年6月本院收治的肝郁脾虚腹泻型IBS患者66例作为研究对象。纳入标准:西医诊断符合罗马诊断Ⅳ,中医诊断符合IBS中医诊疗专家共识(2024)[2],且证型属于肝郁脾虚;近1月内未接受相关治疗,且未服用抗生素、免疫抑制剂等影响胃肠道的药物;年龄18~60岁,配合度高并服从医嘱。排除标准:伴有器质性肠道病变;患有精神疾病且不能正常交流者;患有恶性肿瘤、自身免疫性等疾病者;其他不适宜参加试验人群。本研究通过医院伦理委员会批准通过,所有患者均自愿加入本研究并签署知情同意书。

根据组间性别、年龄、病程等一般基线资料均衡可比原则分为对照组和观察组,每组各33例。对照组男性15例,女性18例;平均年龄37±3.07岁;病程0.5~6.0年。观察组男性14例,女性19例;平均年龄39±3.74岁;病程0.5~6.0年。两组患者上述一般基线资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 在调整患者不良生活习惯(规律饮食,忌辛辣、生冷等刺激性食物,减少不耐受食物摄取)的基础上,口服匹维溴铵片50mg,3片/日;地衣芽孢杆菌活菌胶囊0.5g,3片/日。

1.2.2 观察组 在调整患者不良生活习惯(规律饮食,忌辛辣、生冷等刺激性食物,减少不耐受食物摄取)的基础上,口服痛泻要方加味汤剂,药用如下:炒白术20g、炒白芍15g、陈皮9g、防风6g、山药15g、茯苓15g、厚朴6g、木香9g、柴胡6g、枳壳9g、炙甘草6g。中药均在医院内统一煎煮,200ml/袋,早晚各1次。两组患者均连续治疗1个月。

1.3 观察指标

(1)IBS症状严重程度:采用IBS症状严重程度量表(IBS-SSS)进行评价,该量表通过评估腹痛频率、强度 、腹胀、排便满意度及生活干扰5个维度(每项 0 ~ 100 分)量化,其中75~174分为轻度,175~300分为中度,大于300分为重度。

(2)中医证候评分:该评分[5]主要包括腹痛、晨起泄泻、大便次数及神疲乏力等4项内容,每项根据严重程度分别计为0分、2分、4分及6分。其中:0分(无症状):无任何不适;2分(轻度):症状轻微,可耐受,不影响日常生活及工作;4分(中度):症状较明显,对日常生活有一定影响,但仍可忍受;6分(重度):症状严重,难以耐受,显著干扰生活与工作。

(3)临床效果:采用尼莫地平法计算疗效指数(TI)[5]对患者的临床效果进行评价,共分为4个等级:①痊愈:腹痛、腹胀等症状及阳性体征消失,TI≥95%;②显效:腹痛、腹胀等症状、阳性体征明显好转,TI为70%~94%。③有效:症状、阳性体征有所好转,TI为30%~69%。④无效:症状、阳性体征无好转或加重,TI≤30%。治疗总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/观察例数×100%。

(4)复发率:在完成1个月的治疗后,针对治疗结果达到有效及以上标准的患者群体,开展为期1个月的随访,评估患者在治疗后的复发情况,统计复发率。

1.4 数据分析方法

运用 SPSS 25.0统计学软件分析处理数据,正态分布的计量资料采用“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t 检验;计数资料计算百分率,组间率比较采用χ2检验。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者IBS-SSS 评分比较

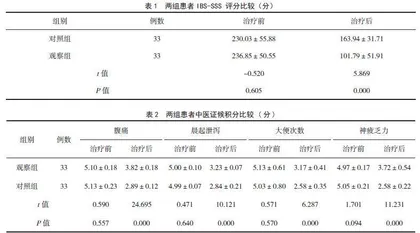

治疗前两组患者IBS-SSS 评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者IBS-SSS 评分均下降,但观察组患者IBS-SSS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表 1。

2.2 两组患者中医证候积分比较

治疗前,两组患者腹痛、晨起泄泻、大便次数及神疲乏力等4项中医证候积分比较,差异均无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者上述4项中医证候积分均降低,但观察组患者各项积分均低于对照组,差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 两组患者治疗总有效率比较

观察组患者治疗总有效率为100.00%,高于对照组的75.76%,组间差异有统计学意义(P<0.05),见表 3。

2.4 两组患者复发率比较

经随访发现25例对照组患者中有6例复发,33例观察组患者中有1例复发;观察组患者复发率为3.03%,低于对照组的24.00%,组间差异有统计学意义(χ2=4.083,P=0.043)。

3 讨论

IBS作为临床常见的功能性肠道疾病, 发病机制复杂,常常与饮食不规律、生活作息紊乱、精神紧张及菌群失调、感染炎症等密切相关,且随着生活水平的提高及饮食多样化,近年来 该病的发病率不断提高[6]。IBS的主要临床症状为反复腹痛、腹泻、排便习惯改变等,西医治疗一般主要采取调理肠道菌群、解痉止痛、导泻、止泻等治疗方法,与精神调节、合理饮食运动联合,匹维溴铵、地衣芽孢杆菌联合应用常作为常用治疗IBS的临床药物,通过改变肠道菌群失调症状,优化肠道微生态环境,使腹痛、腹泻等症状有所改善[7],但常伴随失眠、头痛、胃肠道不适等一系列不良反应,很难达到临床治疗的效果。中医认为,IBS主要因为饮食不节、时邪外感、湿热内阻等[8],发病机制多为肝郁脾虚、寒湿泄泻,因此病位常在于脾胃、肝脏及肠道[9-10]。

本研究结果显示,采用痛泻药方加味治疗的观察组患者治疗总有效率达到100.00%,明显高于对照组的75.76%;IBS-SSS 评分和中医证候积分显著低于对照组;复发率低于对照组。说明痛泻要方加味能明显改善中医证候,提高了治疗效果,有效降低了复发率。痛泻要方为和解剂,具有调和肝脾、补脾柔肝的作用,常用于治疗肝脾不和所致泄泻。方中白术苦甘而温,补脾燥湿以治土虚,白芍酸寒,柔肝缓急止痛,陈皮辛苦而温,理气燥湿,醒脾和胃,配伍少量防风,具有升散之性,与术、芍相配伍,辛能散肝郁,可以改善肠道功能;陈皮具有理气消食的作用,可以缓解腹胀等症状[11-12];山药、茯苓益气养阴、补脾益肾,增强机体抵抗力;厚朴、木香、柴胡、枳壳,燥湿除满、升阳举气、健脾行滞消胀。该方从整体恢复肠道环境,祛除肠道湿浊,多种中药相互配伍,健脾和胃、疏肝理气,使治疗效果达到最佳[13-14]。

综上所述,痛泻要方加味治疗腹泻型IBS肝郁脾虚证,可提高临床治疗效果,改善患者IBS症状和各项中医证候,降低复发率。

4 参考文献

[1] Sebastián Domingo JJ. Irritable bowel syndrome[J]. Med Clin (Barc). 2022, 158(2):76-81.

[2] 卞立群,黄绍刚,魏玮,等.肠易激综合征中医诊疗专家共识(2024)[J].中医杂志,2024,65(18):1948-1956.

[3] 李梅梅,黄玉卓,马力亚,等.中医药治疗腹泻型肠易激综合征的作用机制及相关信号通路研究进展[J].中国中西医结合消化杂志,2024,32(10):934-938.

[4] Huang KY, Wang FY, Lv M,etal. Irritable bowel syndrome: Epidemiology, overlap disorders, pathophysiology and treatment[J].World J Gastroenterol. 2023,29(26):4120-4135.

[5] 程欢迎,刘宇旻,李燕敏.参苓白术散加减治疗腹泻型肠易激综合征临床研究[J].实用中医药杂志,2024,40(9):1683-1684.

[6] 贾文轩,沈洪.从肝脾论治腹泻型肠易激综合征的研究进展[J].内蒙古中医药, 2023,42(3):126-131.

[7] 吴帆,李佳,王静芝,等.“标本配穴”艾灸对腹泻型肠易激综合征伴焦虑模型大鼠心率变异性、心房利钠肽的影响[J].中国针灸,2023,43(10):1139-1147.

[8] 魏秀娟 ,靳红燕,严晓红.健脾调神温针灸治疗腹泻型肠易激综合征临床研究[J].陕西中医,2023,44(2):245-249, 254.

[9] 叶丽亚·叶尔太,王煜姣,等. 4种口服中成药治疗腹泻型肠易激综合征的快速卫生技术评估[J].中国中西医结合消化杂志,2023,31(1):16-23.

[10] 苏海霞,付兆媛,高永泽,等.5-羟色胺与腹泻型肠易激综合征相关性及中医药调控研究进展[J].中国全科医学,2023,26(21):2678-2685.

[11] 刘鸿儒,李俊,陆明,等.疏肝健脾针法对肝郁脾虚证腹泻型肠易激综合征患者肠道菌群和血清5-HT、NPY、CGRP 的影响[J].现代生物医学进展,2022,22(2):259-263.

[12] 陈爱萍,钱卫珍,扈小健.自拟疏肝健脾通便方治疗便秘型肠易激综合征41 例[J].中国中医药科技,2020, 27(3):474-475.

[13] 吴春霞.自拟疏肝健脾中药联合温针灸治疗腹泻型肠易激综合征的效果研究[J].中国药物与临床,2020,20(6): 917-919.

[14] 李冀,李庆伟,郝峰.木瓜白芍配伍的现代临床应用及药理研究[J].中医药学报,2017,45(1):93-95.

[2024-11-06收稿]