基于风险评估的急诊护理对消化道出血患者并发症的影响

作者: 邹玉

【摘要】 目的 探讨基于风险评估的急诊护理方案对消化道出血患者并发症发生率、营养状况及自理能力的影响。方法 选取2022年12月- 2024年12月收治的98例消化道出血患者,根据组间基线资料均衡可比原则,以随机数字表法将患者分为观察组与对照组,各49例。对照组采用常规急诊护理,观察组实施基于风险评估的急诊护理方案,包括并发症风险分层管理、细化营养管理、分阶段健康宣教及针对性心理干预。比较两组患者的并发症发生率、营养风险筛查2002(NRS 2002)评分、血红蛋白及白蛋白水平、自理能力评分。结果 护理干预前,两组患者NRS 2002评分、血红蛋白水平、白蛋白水平、自理能力评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者NRS 2002评分均降低,红蛋白、白蛋白水平、自理能力评分均提高,但观察组NRS 2002评分低于对照组,红蛋白、白蛋白水平、自理能力评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。护理干预期间,观察组患者的并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 基于风险评估的急诊护理方案可有效降低消化道出血患者的并发症风险,改善营养状况及自理能力。

【关键词】 消化道出血;风险评估;并发症;营养状况;自理能力

中图分类号 R573.2 文献标识码 A 文章编号 1671-0223(2025)13--04

消化道出血是一组与胃肠溃疡、息肉、异物损伤等有关的临床症候群,其不良饮食或生活习惯、精神压力等为常见诱因,发病后的典型症状包括呕血、便血等,严重时可危及生命[1]。对消化道出血患者的出血部位、病因进行准确判断,并选择对应的止血方式,是急诊治疗过程的决策重点。然而,消化道出血救治过程涉及的疾病管理要点较多,包括血容量的及时补充,饮食及营养风险的干预,潜在并发症的防治等,这些因素均与患者的临床结局有密切关联[2-3]。既往研究发现,常规急诊护理模式的应用效果并不理想,部分患者仍面临较高的并发症风险[4]。因此,以风险评估结果为基础,优化现有的护理方案,是减少风险事件发生的有效方法,同时对临床护理质量具有提升作用[5]。基于此,本研究以风险评估为基础,根据消化道出血患者的临床特征与既往护理经验,制定急诊护理方案,并通过分组试验结果分析该方案对并发症风险的影响,以期为今后消化道出血患者的护理决策、并发症干预方案优化等提供理论参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

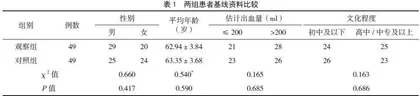

选取2022年12月- 2024年12月收治的98例消化道出血患者。纳入标准:①符合消化道出血的相关诊断标准[6];②年龄45~80岁;③由急诊科收治入院;④具备配合研究、独立完成问卷调查或量表填写的能力。排除标准:①伴有其他需优先处理的合并症、并发症,如心肌梗死;②病情严重,需转重症监护治疗者;③重要器官功能不全者;④合并恶性肿瘤;⑤伴有精神疾病或沟通障碍;⑥妊娠、哺乳期妇女。根据组间基线资料均衡可比原则,以随机数字表法将患者分组,各49例。两组性别、年龄、估计出血量及文化程度等基线资料差异无统计学意义(P>0.05),见表1。本研究通过医院伦理委员会审批;纳入研究的患者对本研究知情,并签署知情同意书。

1.2 护理方法

1.2.1 对照组 患者采用常规急诊护理,具体措施如下。

(1)常规紧急处理措施:包括嘱患者绝对卧床休息,迅速建立静脉通路(用于补充血容量及静脉药物治疗),对有呕血表现者需重点关注呼吸道通畅情况,并做好病情观察、出入量监测等基础护理。

(2)根据患者的病情与主治医师开具的检查单,尽快完善各项检查,确认出血病因后,遵医嘱给予对因治疗,并注意评估止血效果及再次出血风险。

(3)根据患者的治疗进程,及时进行健康教育,先以口头讲解方式告知消化道出血的病因、治疗方法、预期疗效等,消除患者及家属的顾虑;待患者病情稳定后,发放科室自制的《消化道出血健康手册》,鼓励患者进行自主学习,提高其自护能力。

(4)强调饮食管理对患者疾病恢复的重要意义,说明治疗期间饮食的基本原则及相关禁忌,并提醒患者不当饮食行为可能加重病情。

(5)日常护理及查房时,留意患者的情绪表现,对存在焦虑、恐惧、不安等负面情绪者,引导其讲述内心的顾虑,主动了解患者的真实需求,通过针对性的情绪疏导及提供照护支持等方法,减轻患者的心理压力。

(6)密切关注患者的病情变化,警惕再出血、压力性损伤等相关不良事件的发生,一旦发现异常,及时予以妥善处理。

1.2.2 观察组 患者采用基于风险评估的急诊护理,具体措施如下。

(1)成立专项护理小组:小组成员均为科室具有较丰富实践经验的护士,共4名成员。所有成员均提前完成消化道出血专病相关护理知识、技能的培训,并通过考核。研究开始前,小组成员召开第一次会议,明确组内成员的职责及分工,并通过头脑风暴法,汇总既往收治消化道出血患者急诊护理期间的常见问题,明确现行急诊护理方案的局限性及风险评估的要点。

(2)进行风险的针对性评估:患者入组后,小组成员第一时间建立电子档案,并收集风险评估相关信息,评估项目主要包括各类常见并发症风险、营养风险、认知不足风险、负面情绪风险。其中,并发症风险主要根据高危因素的判断结果,明确个体的风险等级;营养风险的判断,综合考虑营养风险筛查工具的调查结果、患者营养指标的检测结果及近期的营养物质摄入情况;认知不足主要通过小组自行设计的问卷进行调查,用以了解患者的认知现状,提高健康宣教的针对性;负面情绪的评估主要关注患者的性格特点。

(3)并发症风险的分层管理:在积极完善常规紧急处理措施的基础上,根据患者压力性损伤、再出血、静脉血栓形成等各项风险的评估结果,实施分层管理。压力性损伤、静脉血栓风险较高者,通过缩短协助变更体位的时间间隔、采用物理干预方法等进行预防;失血性休克风险较高者,严格规范输血管理,确保能够及时补充血容量;再出血风险较高者,根据患者的病因,选择个性化的预防措施。

(4)细化营养管理:对营养风险较低者,按照常规饮食管理要求,告知基本原则及注意事项,并持续了解日常饮食行为,及时纠正不当行为,直至患者形成良好的饮食习惯;对营养风险较高者,根据患者的饮食喜好,制定个性化食谱,并结合每日营养物质的实际摄入量,给出口服营养方面的个性化建议。

(5)分阶段健康宣教:根据患者的认知现状,分阶段落实健康宣教。前期宣教的重点为帮助患者建立合理预期,消除患者的顾虑;待患者病情稳定后,采取口头讲解+手册学习+视频学习的联合干预方式,逐步提升患者的认知水平。

(6)负面情绪的预防:根据患者的性格特点,评估出现焦虑、恐惧、困惑等负面情绪的风险,并制定相应的心理护理计划。同时,指导患者学习各种放松训练方法,逐步减轻患者的心理负担。

1.3 观察指标

(1)并发症发生率:包括压力性损伤、再出血、失血性休克、静脉血栓形成等并发症。

(2)营养风险:采用营养风险筛查2002(NRS 2002)评分表[7]评估两组患者入组时及出院时的营养风险。该量表包含3个变量、2个部分,总分7分,≥3分提示存在营养风险。

(3)营养状况:比较两组入组时及出院时的营养指标检测结果,主要观察血红蛋白与白蛋白水平。所有检测由医院检验科完成。

(4)自理能力:参考既往文献[8]设计住院患者自理能力评估单,由经过培训的调查员对两组患者入组时及出院时的自理能力进行评估。评估单总分25分,分值越高表明自理能力越强。

1.4 数据分析方法

运用SPSS 23.0统计学软件分析处理数据,计数资料计算百分率(%),组间率比较采用χ2检验;计量资料经K-S正态性检验,符合正态分布的用“均数±标准差”表示,组间均数比较采用t检验。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者并发症发生率比较

护理干预期间,观察组患者的并发症发生率低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

2.2 两组患者营养风险评分比较

护理干预前,两组患者NRS 2002评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者NRS 2002评分均降低,但观察组低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

2.3 两组患者营养状况比较

护理干预前,两组患者血红蛋白、白蛋白水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者红蛋白、白蛋白水平均提高,但观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

2.4 两组患者自理能力评分比较

护理干预前,两组患者自理能力评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理干预后,两组患者自理能力评分均提高,但观察组高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

3 讨论

消化道出血具有起病急骤的特点,可引起不同程度的生理痛苦,且其相关病症持续以及潜在并发症风险等对患者生活质量、心理状态的影响较严重[9-10]。目前,控制出血是消化道出血患者病情管理的重点,但对于老年患者,认知与自我护理能力等方面的不足,以及压力性损伤、营养不良等相关事件的发生风险,也可能成为不良结局的诱因。鉴于常规急诊护理的作用效果较为局限,难以满足患者的多元化需求,本研究对消化道出血患者采用基于风险评估的急诊护理方案,其主要特点在于能够从多个层面评估患者的风险水平,并采取针对性的干预措施。经对比试验,该护理方案能够显著提升消化道出血患者的急诊护理质量。

消化道出血患者有一定的失血性休克以及再出血风险,而在急性期卧床休息阶段,皮肤受压以及活动减少等因素可能诱发压力性损伤与静脉血栓。本研究发现,观察组以上并发症的发生率低于对照组,这可能与该组患者根据高危因素的识别结果实施分层管理,从而更好地控制相关高危因素有关。何桂兰等[11]在针对重症患者进行分析时也发现,风险评估对于并发症的防范效果有提升作用。与常规急诊护理比较,通过总结消化道出血的常见并发症,明确相关高危因素,并在消化道出血患者入院后及时完成并发症风险等级的判断,既可为防治措施的选择提供依据,也有利于护理资源的合理分配,这对于并发症护理质量的改善有重要价值。但在临床实践中,消化道出血患者并发症风险评估、高危因素的识别具有一定的难度,在缺乏具体执行标准的情况下,仍然需要医护人员根据自身的经验,对风险等级做出准确判断,并进行有效决策,确保干预措施的针对性。

在消化道疾病诊治过程中,营养风险的管理措施是患者康复质量的主要影响因素之一,风险评估不到位或干预措施缺乏针对性,可能诱发营养不良,影响机体恢复进程。一项关于上消化道出血患者的调查中提到,营养风险的评估结果与患者的临床结局之间存在密切关联[12]。本研究纳入的病例主要为中老年人群,受饮食限制以及慢性疾病等因素的影响,诊治期间可能出现营养不良问题[13]。因此,在针对消化道出血相关风险进行积极干预的同时,还应当重视营养风险的筛查与营养状况的差异化管理。考虑到常规营养管理方案的局限性,在观察组的护理方案中,对营养管理相关干预措施进行了细化,其中个性化食谱以及口服营养方面的个性化建议,均是基于营养管理目标制订的干预措施。本研究发现,观察组患者的NRS 2002评分低于对照组,血红蛋白、白蛋白水平高于对照组,这与吴晓芳等[14]的研究结论相似。究其原因,可能与观察组饮食管理计划更加详细、具有更强的针对性有关。尤其是在营养风险较高的患者中,通过结合每日营养物质的摄入情况,判断饮食管理是否达标,必要时通过口服营养进行补充,能够有效规避营养摄入不足带来的负面影响[15]。