核酸适配体电化学传感技术在食品安全中的应用

作者: 刘欢 汪恩婷 陈玉皎 骆小方 刘方菁 丁龙

摘 要:本文论述核酸适配体、电化学传感技术等的原理和特点,并分析核酸适配体电化学传感技术在食品中塑化剂等污染物、赭曲霉毒素A等真菌毒素、卡那霉素和氯霉素等抗生素检测中的应用。通过探讨核酸适配体电化学传感技术的高特异性、高灵敏度和快速检测等优点,提出筛选稳定核酸适配体、优化电极材料、高通量筛查等发展方向,以期为核酸适配体电化学传感技术在食品安全中的进一步应用提供有益参考。

关键词:核酸适配体;电化学传感器;食品安全

Application of Aptamer Electrochemical Sensing Technology in Food Safety

LIU Huan1,2,3, WANG Enting4, CHEN Yujiao5, LUO Xiaofang4*, LIU Fangjing1,3, DING Long6

(1.Chongqing Institute for Food and Drug Control, Chongqing 401121, China; 2.Bioengineering College, Chongqing University, Chongqing 400044, China; 3.Key Laboratory of Condiment Supervision Technology for State Market Regulation, Chongqing 401121, China; 4.Chongqing Academy of Metrology and Quality Inspection, Chongqing 401121, China; 5.Jinfeng Laboratory, Chongqing 401329, China; 6.College of Food Science and Engineering, Northwest A&F University, Xianyang 712100, China)

Abstract: This paper discusses the principle and characteristics of aptamer and electrochemical sensing technology, and analyzes the application of aptamer electrochemical sensing technology in food detection of plasticizers, mycotoxins such as oclatoxin A, kanamycin and chloramphenicol. By discussing the advantages of high specificity, high sensitivity and rapid detection of aptamer electrochemical sensing technology, the development direction of screening stable nucleic acid aptamer, optimizing electrode materials and high throughput screening is proposed, in order to provide useful reference for further application of nucleic acid aptamer electrochemical sensing technology in food safety.

Keywords: aptamer; electrochemical sensor; food safety

1 核酸适配体电化学传感技术的原理和特点

1.1 核酸适配体的特性

核酸适配体是通过指数富集的配体系统进化技术(Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment,SELEX)筛选获得的能够特异性与目标分子结合的单链脱氧核糖核酸(Deoxyribonucleic Acid,DNA)或核糖核酸(RibonucleicAcid,RNA)分子。与传统抗体相比,核酸适配体能够与目标分子形成稳定的三维结构,具有高特异性、识别能力和稳定性[1],同时可以在核酸序列上进行各种化学修饰,便于与传感器结合。

1.2 核酸适配体文献情况

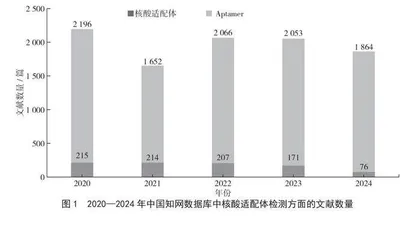

以“核酸适配体”或“Aptamer”为检索词,在中国知网资源总库中进行检索,检索到2020—2024年每年的期刊文献数量在1 866~2 411篇,每年发表的文章数量基本保持稳定。详见图1。

通过分析文献发现,核酸适配体的研究技术方向主要包括新型适配体的筛选和应用、检测策略的优化以及传感器的开发等。新型适配体的筛选和应用主要是针对不同类型的物质,筛选高特异性的核酸适配体,以提高检测的灵敏度和选择性[2]。检测策略的优化即通过引入信号放大技术、目标循环放大等策略,提高检测的灵敏度。传感器的开发即利用核酸适配体的特异性,开发能够同时检测多种物质的传感器,进一步满足实际应用需求。

1.3 电化学传感技术的基本原理

电化学传感技术是利用被测物质与传感器接触而产生电化学反应,引起电流、电位或阻抗等信号变化的基本原理,通过监测信号的变化情况,从而达到检测目标物质的目的。常用的电化学检测方法包括伏安法、电位法和电化学阻抗谱法。伏安法通过测量电流与电位之间的关系,获取目标物质的浓度信息。邓晓春等[3]采用煅烧法制备氮掺杂石墨相氮化碳(N/g-C3N4),再用滴涂法将此复合材料负载于玻璃碳电极(Glassy Carbon Electrode,GCE)表面,构建了N/g-C3N4/GCE电化学传感器,同时将该传感器用于检测地表水中的磺胺甲噁唑,采用伏安法测定其加标回收率在94.20%~104.55%,相对标准偏差为3.61%。电位法主要是测量电极电位的变化从而达到测定食品中目标物质含量的目的。信建豪等[4]通过研制咖啡因聚氯乙烯玻璃涂膜电极测定电池电动势等,实现食品中咖啡因含量的快速测定,响应范围在3.0×10-6~1.0×10-2 mol·L-1,斜率为

59.6 mV/pC,回收率在91.1%~107.1%。电化学阻抗谱法是一种通过测量电极界面的阻抗变化来提供界面过程动态信息的电化学分析技术。王琪[5]通过电化学阻抗谱法,实现了对有机农药噻嗪酮在玻碳电极上电还原行为的定性分析。

1.4 核酸适配体电化学传感器的构建

核酸适配体电化学传感器主要由工作电极、核酸适配体和信号转换元件组成,通常通过如金纳米粒子、碳纳米管、石墨烯等物质对工作电极进行修饰,以此提高传感器的灵敏度,再通过共价键合、物理吸附或生物素-亲和素相互作用等方式,将核酸适配体固定在电极表面,然后通过目标物与适配体结合后引起的电化学信号的变化,实现对目标物质的测定。核酸适配体电化学技术在食品检测中应用较为广泛。

2 核酸适配体电化学传感技术的应用

2.1 塑化剂等污染物的检测

组胺是微生物代谢产物,通常出现在腐败的食物中。张永芳等[6]通过将G-四链体和适配体5’端修饰的巯基和纳米金共价结合,从而制备成DNA-金纳米颗粒(Au Nanoparticles,AuNPs)复合物,将组胺静电吸附在电极的表面,组胺与复合物中的适配体进行特异性结合,当组胺浓度为1×10-6~1×10-4 μg·mL-1时,检测限为0.5 μg·mL-1,传感效果较

好。塑化剂一种是广泛使用的高分子材料助剂,又称为增塑剂,主要用于提高塑料制品的柔韧性和可塑性,在建筑的塑料模板、医疗针管、食品包装等多个领域产品中都有应用[7]。塑化剂中最常见的邻苯二甲酸酯类(Phthalate Esters,PAEs),是由邻苯二甲酸酐与醇通过醇解反应形成苯环和两个可塑非线性脂肪酸[8],结构式如图2所示[9]。陆琪[10]以邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(Di-(2-Ethylhexyl)Phthalate,DEHP)为研究对象,对DEHP进行核酸适配体筛选和电化学阻抗谱检测方法开发,筛选核酸适配体Aptamer 31为识别元件,核酸适配体以金-巯键共价结合固定在金电极表面,当与DEHP发生特异性识别后,通过监测阻抗信号的变化来测定DEHP的含量,测定其回收率在76.07%~141.32%。刘禹尧[11]通过将三维还原氧化石墨烯(3 Dimensional-Reduced Graphene Oxide,3D rGO)和镍铁氰纳米粒子(Nickel Hexacyanoferrate Nanoparticles,NiHCF NPs)复合,合成NiHCF NPs-3D rGO杂化纳米复合材料,在一定程度上提高了导电性,然后将经过共价键修饰的DEHP适配体氨基与NiHCF NPs-3D rGO杂化纳米复合材料结合,构建用于检测DEHP的免标记电化学适配体传感平台,线性范围为0.01~1 000.00 ng·L-1,检出限为3.64 pg·L-1。

2.2 赭曲霉毒素A等真菌毒素的检测

真菌毒素是真菌在食品中代谢所产生的产物,常见的真菌毒素有黄曲霉毒素、赭曲霉毒素等。陈文倩等[12]开发了一种基于核酸适配体与DNA长距自组装的电化学传感器,用于赭曲霉毒素A的检测,传感器的线性范围为0.012~0.120 pg·mL-1,相关系数为0.992 25,检出限为0.6 fg·mL-1。GOUD等[13]使用亚甲基蓝氧化还原探针标记的适体作为信号片段,以功能性氧化石墨烯(Functional Graphene Oxide,FGO)为信号放大平台,开发了一种电化学适体传感器,线性范围为0.05~6.00 ng·mL-1,检出限为0.05 ng·mL-1。

2.3 卡那霉素和氯霉素等抗生素的检测

卡那霉素是一种氨基糖苷类抗生素,可抑制蛋白质的生物合成,对大肠埃希菌等有较好的药物作用。冯荣荣[14]通过将纳米金(Gold Nanoparticles,GNPs)/石墨烯(Graphene,GR)复合纳米材料运用电化学共沉积法修饰在电极表面,将卡那霉素适配体双链和带巯基的探针单链固定在修饰电极表面,形成电化学传感器,从而实现对牛奶中卡那霉素的检测,卡那霉素的检出限为0.03 pmol·L-1。氯霉素是一种广谱抗生素,被列入《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》。刘顺等[15]通过改变电极修饰物,实现了对牛奶中氯霉素的检测,其通过石墨烯(Reduced Graphene Oxide,rGO)/银纳米粒子(Ag Nanoparticles,Ag NPs)复合物修饰电极,再与氯霉素核酸适配体组装即可制得所需的生物传感器,通过捕捉氯霉素在纳米复合物的催化作用下产生的电化学信号,从而实现牛奶中氯霉素残留的选择性检测。

3 结语

目前,核酸适配体电化学传感技术在食品检测中优势凸显。其优势主要包括核酸适配体具有较强的特异性和亲和力,可以产生电化学放大的效应,提高传感器的选择性和灵敏度;样品前处理过程简单、响应速度快,适用于现场快速检测,同时传感器能多次利用[16-17]。虽然核酸适配体电化学传感技术前期应用效果较好,但是实际中仍存在一定的局限性。例如,在复杂食品基质中,适配体的使用可能会受到一定的影响;各类真菌毒素、污染物种类较多,而对应的核酸适配体的类别较少,无法实现所有项目的检测;现行核酸适配体电化学传感技术缺乏统一有效的检测手段、方法以及评价体系,这在一定程度上也限制了产品的开发及技术推广应用[18]。

为推动核酸适配体在食品中的检测应用,可从以下4个方面进行考虑。①合理设计适配体序列,通过化学修饰或者分子生物工程技术,筛选优质稳定的适配体。②进一步优化电极材料,采用新型纳米材料或者修饰加工技术,构建传感性能更强、灵敏度更高的传感器。③开发同时检测多种指标的核酸适配体传感方法,实现高通量检测。④通过前序方法的开发、验证,形成统一的标准和操作规范,实现便携式、可视化的检测产品和设备研发。核酸适配体电化学传感技术在食品检测中有广泛的应用前景,通过持续的研究和创新,相信能为食品安全监管提供有力的技术支撑。