市售即食籽类食品质量安全检测结果分析

作者: 邢蕊 刘晓琴 张文倩 雷芳萍 闫婉芸 安双弟

摘 要:本研究分析了市售即食籽类食品的质量安全状况,旨在为监管部门提供科学依据。根据食品安全国家标准,对抽取的160批次样品进行检测,并对检测结果进行汇总分析。结果显示,检测合格样品共142批次,合格率为88.75%。其中,质量指标问题较为突出,食品添加剂问题次之。在样品种类中,花生不合格批次最多,其次为葵花籽。建议相关监管部门进一步加强对即食籽类食品的质量安全监管,确保食品安全。

关键词:即食籽类食品;质量安全;检测

Abstract: This study analyzes the quality and safety status of commercially available ready-to-eat seed foods, aiming to provide a scientific basis for regulatory authorities. According to the national food safety standards, 160 batches of samples were tested, and the test results were summarized and analyzed. The results showed that a total of 142 batches of qualified samples were tested, and the pass rate was 88.75%. Among them, the problem of quality indicators is more prominent, followed by the problem of food additives. Among the sample types, peanuts were the most unqualified batches, followed by sunflower seeds. It is suggested that the relevant regulatory authorities should further strengthen the quality and safety supervision of ready-to-eat seed food to ensure food safety.

即食食品因其方便快捷、口味多样等特点,越来越受到消费者的青睐,市场规模持续扩大。即食籽类食品作为即食食品的重要组成部分,以其独特的口感和丰富的营养成分,如蛋白质、油脂、维生素和矿物质等,成为消费者日常营养补充的重要选择。随着即食籽类食品市场的繁荣,其质量安全问题也日益凸显,成为社会关注的焦点[1]。常见的即食籽类食品有葵花籽、南瓜籽、花生、大豆和豌豆等,目前在全国各地区抽检中发现问题较多的即食籽类食品有花生类、瓜子类和豆类[2]。因此,本文对以上3类即食籽类食品的质量指标、微生物指标和食品添加剂等进行了检测与分析,以期为市售即食籽类食品的质量安全监管提供数据支撑。

1 材料与方法

1.1 样品来源

随机抽取甘肃省内15个市县(区)中小型超市、农贸市场、小商店以及小型餐饮店的即食瓜子类(葵花籽、南瓜籽、西瓜籽)、花生类(花生、花生米)、豆类(豌豆、蚕豆、毛豆)食品共160批次,包装形式为预包装和散装,加工工艺主要为烘炒、油炸、蒸煮。

1.2 检测方法和判定标准

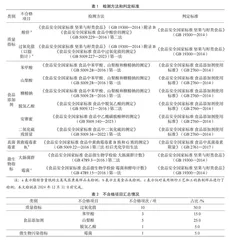

结合即食籽类食品常见的问题,共检测11个项目,包括质量指标(酸价、过氧化值)、食品添加剂(苯甲酸、山梨酸、糖精钠、脱氢乙酸、安赛蜜和二氧化硫残留量)、真菌毒素(黄曲霉毒素B1)和微生物污染指标(霉菌、大肠菌群),具体检测方法和判定标准见表1。

2 结果与分析

2.1 总体情况

共检测160批次即食籽类样品,其中合格样品142批次,不合格样品18批次,合格率为88.75%。

2.2 不合格情况

160批即食籽类食品样品中有18批次不合格,不合格率为11.25%,不合格项次为20项次。

2.2.1 不合格项目

检测的不合格样品中,主要不合格项目有过氧化值、苯甲酸、山梨酸、脱氢乙酸和霉菌。不合格项目汇总情况见表2。根据不合格项目类别统计,质量指标的不合格问题最为严重,其中不合格项目均为过氧化值,占总不合格项次的50.0%。其次是食品添加剂,不合格项目为苯甲酸、山梨酸和脱氢乙酸,分别占总不合格项次的15.0%、25.0%和5.0%。微生物检测不合格项目为霉菌,占总不合格项次的5.0%。

2.2.2 不合格种类

18批次不合格样品中,不合格批次最多的样品种类为花生(9批次),包括4批次烘炒类花生和5批次蒸煮类花生,分别占总不合格批次的22.22%和27.78%,占总批次的2.50%和3.13%。其次是烘炒类葵花籽(7批次),占总不合格批次的38.89%,占总批次的4.38%。2批次蒸煮类毛豆占总不合格批次的11.11%,占总批次的1.25%。不合格样品种类和批次数详见表3。

3 讨论与结论

本文对160批次即食籽类食品的检测结果进行汇总分析,从检测的不合格种类发现,花生的不合格问题较为严重,其次是瓜子和豆类,该检测结果与张海红等[2]研究的我国2016—2019年炒货食品及坚果制品质量安全状况及风险分析中的结果相一致,也与高利海[3]总结的2023年广东省炒货食品及坚果制品监督抽检结果相一致,说明所抽检的样品具有代表性,能够说明目前市售即食籽类食品所存在的问题,建议监管部门可以针对性地加大对市售即食籽类食品的监管力度。

从检测的不合格项目来看,主要不合格项目是过氧化值,不合格样品包括花生和葵花籽。过氧化值是表示油脂和脂肪酸等的氧化程度的指标,过氧化值越高,油脂的氧化程度越严重。本次抽检结果说明即食籽类食品的质量问题依然较为突出,质量安全问题的产生是多环节、多因素共同作用的结果,从原料采购到终端销售,每个环节都可能引入质量风险,对产品质量和消费者健康构成威胁[4]。主要原因可能包括原料质量不合格、加工过程控制不当、储存条件不合理以及预包装食品密封性不好等。食品添加剂主要起到防腐的作用,在检测的所有样品中,发现蒸煮类样品的添加剂不合格问题较为突出。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760—2014)中规定即食籽类食品中不得使用苯甲酸、山梨酸和脱氢乙酸,本研究在蒸煮类即食籽类食品中检出了这3种防腐剂,可能原因有以下几种。①生产者为延长产品的保质期,在产品原料或生产过程中人为添加,导致产品检出不合格;②在生产过程中,所用辅料中含有此类添加剂,导致产品不合格,如蒸煮过程中大量使用酱油、豆瓣酱等。此外,微生物指标中的霉菌是评价食品卫生质量的指示性指标[5],其不合格主要与原料或生产加工过程中受到微生物污染有关,有可能与杀菌不完全以及环境卫生条件差等有关。

除了上述指标,有文献[6]中报道了其他不合格项目如酸价、糖精钠、二氧化硫、大肠菌群和黄曲霉毒素B1等,但本文抽检的160批次样品中均未检出上述不合格项目,说明样品质量良好,但也可能与抽取样本量偏少,不能够较全面地反映整体食品质量状况有关。总体来看,即食籽类食品质量问题较突出,存在添加剂乱用、微生物指标把控不够严格等问题,建议相关部门加强对原辅料的质量控制,加强生产和储运过程中的条件监控,严格控制添加剂的使用范围和数量,提升公众食品安全意识。

参考文献

[1]孙忠清,刘慧,杨岳峰,等.2021年山东省市售即食坚果及籽类食品中霉菌污染情况[J].卫生研究,2024,53(5):834-836.

[2]张海红,王冠群,田洪芸,等.我国2016—2019年炒货食品及坚果制品质量安全状况及风险分析[J].食品安全质量检测学报,2020,11(20):7633-7641.

[3]高利海.2023年广东省炒货食品及坚果制品监督抽检结果分析[J].食品安全导刊,2024(18):36-39.

[4]刘单单,曾晓琮,周露.2018年广东省炒货食品及坚果制品安全状况结果分析[J].食品工业,2021,42(5):367-372.

[5]陈亚军.我国食品对微生物限量的基本要求[J].现代食品,2019(11):117-120.

[6]刘敏,邢书霞,吕冰峰,等.2016—2018年坚果炒货食品国家食品安全监督抽检结果分析[J].食品安全质量检测学报,2020,11(4):1338-1344.

基金项目:兰州市青年科技人才创新项目(2023-QN-174)。

作者简介:邢蕊(1990—),女,甘肃会宁人,硕士,高级工程师。研究方向:食品贮藏保鲜和安全检测。