某市动物性食品中食源性致病菌的分离鉴定和致病性分析

作者: 朱诗语 许云飞

摘 要:为了解某市动物性食品中食源性致病菌分布情况及致病性,在2022年8月至2023年3月对猪肉、牛肉、鸡肉、鸭肉4类动物性食品进行食源性致病菌分离鉴定分析工作,并以小白鼠为对象实施致病性分析。结果显示,牛肉致病菌检出率最高(6.25%),其次是鸭肉与猪肉(5.00%),最后为鸡肉(3.75%);检测的猪肉、鸡肉、鸭肉、牛肉中均存在沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌;分离出的食源性致病菌致病性较强,其中沙门氏菌致病率为80.00%,金黄色葡萄球菌致病率为83.33%,单增李斯特菌致病率为75.00%。某市动物性食品中存在食源性致病菌感染情况,且致病性较强,相关部门需要重点加大监测力度,保证动物性食品安全。

关键词:动物性食品;食源性致病菌;分离鉴定;致病性分析

Abstract: In order to understand the distribution and pathogenicity of foodborne pathogens in animal food in a certain city, from August 2022 to March 2023, four types of animal food in a certain city, namely pork, beef, chicken, and duck, were isolated, identified, and analyzed for foodborne pathogens, and pathogenicity tests were conducted on mice. The results showed that the detection rate of beef was the highest (6.25%), followed by duck and pork (5.00%), and finally chicken (3.75%); Salmonella, Staphylococcus aureus, and Listeria monocytogenes are present in the detected pork, chicken, duck, and beef foods. The isolated foodborne pathogens have strong pathogenicity, with Salmonella having a pathogenicity rate of 80.00%, Staphylococcus aureus having a pathogenicity rate of 83.33%, and Listeria monocytogenes having a pathogenicity rate of 75.00%. It has been found that there are foodborne pathogenic bacteria infected in animal food in a certain city, and the pathogenicity is strong. Relevant departments need to focus on increasing monitoring efforts to ensure the safety of animal food.

Keywords: animal food; foodborne pathogens; isolation and identification; pathogenicity analysis

社会经济发展水平不断提升的情况下,人们对食品安全关注度逐渐加大。为保障民众饮食安全,需加强食品安全检测及监管[1]。食源性致病菌是当前食品安全事件暴发的主要诱导因素之一,属于食品安全问题中需要重点关注的内容[2]。相关统计显示,近年来,我国由动物性食品中食源性致病菌引发的食源性疾病发生数量呈上升趋势,患病人口数量也在不断增多,如何对食源性致病菌进行有效控制,已成为我国食品安全及民生保障需要重点关注的工作。动物性食品中,受众多因素影响,往往易存在较多致病菌,包括沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌、副溶血性弧菌等,当受污染的动物性食品被人们食用后,会对人体健康产生严重威胁,还会引发重大经济损失。本文在2022年8月至

2023年3月对某市4类动物性食品共320份样品进行食源性致病菌分离鉴定分析工作,并对食源性致病菌致病性进行试验研究,具体如下。

1 材料与方法

1.1 试验材料

(1)样品。2022年8月至2023年3月对某市不同区域出售的动物性食品进行采样,主要包括猪肉、牛肉、鸡肉、鸭肉,每类采样80份,共采样320份。

(2)培养基与试剂。普通培养基以及增菌液培养基,沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌显色培养基,生化试剂盒,均购自北京陆桥技术股份有限公司。

(3)试验对象。致病性试验将小白鼠作为试验对象,体重在25 g左右,共24只,购自当地试验动物繁育中心。

1.2 试验方法

(1)样品处理。根据国家标准对样品进行取样处理,在操作前对试验环境进行消毒灭菌。实际操作环节,做到无菌操作,称取样品可食用部分25 g,加入225 mL增菌培养基中,混匀。随后将其分别置于36 ℃或30 ℃培养箱,进行8~48 h培养。

(2)选择培养基分离。研究样品经过增菌后,分别在琼脂平板上进行划线接种,温度条件为36 ℃或30 ℃,培养24~48 h。随后在光线好的位置,对各个平板表面进行观察,做好菌落特征记录工作,用接种环挑取符合致病菌特性的菌落,选择单个典型菌落接种营养琼脂培养基,放置在36 ℃左右温度条件下,培养24 h左右,实施纯化培养。

(3)细菌学检验。对上述纯培养菌落进行镜检和生化鉴定。染色片制作过程中,应先向载玻片上点涂无菌生理盐水,随后涂抹菌落,为保证后期镜检效果,应做到涂抹均匀,火焰固定,合理控制固定时间,避免造成菌体变形问题。开展革兰氏染色,将载玻片表面水分擦干后,将其放置在油镜下进行观察。对满足镜检特征的菌落开展生化鉴定,具体包括血浆凝固酶、赖氨酸脱羧酶、氰化钾、靛基质、尿素、甘露醇、山梨醇、邻硝基苯-β-D-吡喃半乳糖苷、三糖铁、甲基红、VP(Voges和Proskauer两位学者创建的实验方法)、葡萄糖、麦芽糖、鼠李糖、木糖、甘露醇、七叶苷等鉴定试验,温度条件为36 ℃左右,培养24~48 h。

(4)菌种保存。样品中分离鉴定的致病菌进行纯化培养后,在无菌操作台中向离心管中倒入培养后的菌液,根据1∶1的比例,混合菌液与甘油,做好标记后将其放入-80 ℃的冰箱中备用。

(5)致病性试验。将分离鉴定出的细菌经过培养后,接种至健康小鼠身上,沙门氏菌接种10只小鼠、金黄色葡萄球菌接种6只小鼠、单增李斯特菌接种8只小鼠。对小鼠发病死亡情况进行记录,从而得出致病菌的致病率。

2 结果与分析

2.1 不同动物性食品中食源性致病菌的检出率

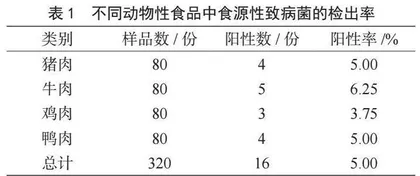

经实际检测得出如表1所示结果,其中牛肉检出率最高,达到了6.25%,其次是猪肉与鸭肉,均为5.00%,最后为鸡肉(3.75%)。

2.2 不同动物性食品中食源性致病菌分布情况

经检测发现(表2),猪肉中存在沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌,检出率均为2.50%;牛肉中存在沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌,检出率分别为2.50%、2.50%、3.75%;鸡肉中存在沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌,检出率分别为3.75%、1.25%、1.25%;鸭肉食品中存在沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌,检出率分别为3.75%、1.25%、2.50%。

2.3 各种致病菌对小鼠致病性分析

对试验小鼠接种分离出来的致病菌,结果如表3所示,金黄色葡萄球菌致病率为83.33%,致病性强;单增李斯特菌致病率为75%,致病率稍弱。

3 讨论与结论

食品安全对于社会发展、国家实力提升尤为重要,近年来我国逐渐加大对食品安全的监管力度,不过受监管技术、条件等因素的限制,个别地区仍存在食品安全问题。当前,我国学者较为重视食源性致病菌检测工作,如崔洁等[3]针对散装即食食品中的沙门氏菌、金黄色葡萄球菌和蜡样芽孢杆菌,研究出了一种快速检测方法,即基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱法,该方法目标菌获得的鉴定得分均>95%,获得的变异系数均<2%,检出限为1×105 CFU·mL-1,为食源性致病菌分析鉴定提供了新的思路。高源等[4]对焦作市135份肉与肉制品中食源性致病菌的污染情况进行了调查分析,经实际检测发现53株食源性致病菌,检出率为39.26%,检出的食源性致病菌主要包括空肠弯曲菌、致泻大肠埃希氏菌、沙门氏菌、单增李斯特菌、小肠结肠炎耶尔森菌和金黄色葡萄球菌,株数分别为7株、5株、26株、6株、8株和1株,为当地食品卫生监管工作开展提供了方向。李茜茜等[5]在2017—2020年,对内蒙古自治区肉及肉制品中食源性致病菌污染状况进行了分析,在7 380份肉及肉制品中检出378株阳性菌株,总检出率为5.12%。

本文在2022年8月至2023年3月对某市不同区域出售的动物性食品进行采样分析,320份样品中共检测出阳性样品16份,总检出率为5%,选取的猪肉、牛肉、鸡肉、鸭肉样品中均检测出了食源性致病菌,主要包括沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌。

沙门氏菌属于人畜共患致病菌,该病菌具有较强的环境适应能力,可在动物性食品中存活两年以上,还具有较强的耐热性。若人体食用较多受到该病菌污染的食物,会导致呕吐、发热等症状,严重情况下还会引发菌血症。金黄色葡萄球菌在自然界中分布较广,该致病菌引发的食物中毒事件逐渐增多,当人体感染该致病菌后,易出现脓毒血症、急性肠胃炎等疾病,并且该致病菌会产生肠毒素,严重情况下可能导致人体死亡。单增李斯特菌也是一种人畜共患病原菌,属于世界四大食源性致病菌之一,当食品中存在这一致病菌时,会给人体健康带来较大危害,诱发脑膜炎、败血症等疾病[6]。相比于正常人,孕妇更易感染,有胎儿畸形、流产的风险。

本研究中,猪肉、牛肉、鸡肉、鸭肉中均检测出了沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌,其中猪肉中各类致病菌检出率相同,均为2.50%;鸡肉和鸭肉中沙门氏菌检出率最高,为3.75%;牛肉中单增李斯特菌检出率最高,为3.75%。对以上3种食源性致病菌致病性进行分析,致病率均超过了60%,可见当前某市动物性食品存在食源性致病菌污染情况。出现这种情况的原因可能是自然界中食源性致病菌分布较广,动物性食品在生产、加工等环节易被污染;动物性食品贩卖处未定期消毒,由于卫生条件不达标致使食品被污染;没有对储存食品冷柜进行定期清理消毒,致使动物性食品受到食源性致病菌污染等。

综上所述,某市动物性食品中食源性致病菌检测及致病性分析工作结果表明,该市动物性食品中主要存在沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、单增李斯特菌等食源性致病菌,且致病性较高,当地相关部门需要重点加大动物性食品监管力度,明确责任分工,重点做好各环节管控工作。还应积极做好食品安全风险监测工作,大力宣传健康饮食方式,将动物性食品食源性致病菌污染概率降至最低,保障食品安全。

参考文献

[1]任婷,史敏,刘聪慧,等.基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱在食源性致病菌鉴定中的应用[J].食品安全质量检测学报,2024,15(5):62-68.

[2]窦磊娜,王战辉,余文博,等.聚集诱导发光材料在食源性致病菌鉴定和检测中的应用[J].食品科学,2022,43(17):306-315.

[3]崔洁,林吉恒,孙瑛,等.MALDI-TOFMS法快速鉴定散装即食食品中3种食源性致病菌[J].食品工业科技,2024,45(5):253-270.

[4]高源,郜晋婷,王佳佳.焦作市肉与肉制品中食源性致病菌污染状况调查分析[J].口岸卫生控制,2023,28(5):30-33.

[5]李茜茜,乌伊罕,曲琳.2017—2020年内蒙古自治区肉及肉制品中食源性致病菌污染分析[J].生物加工过程,2024,22(1):113-118.

[6]高远,李涛,张晓妮.临沂市食源性单增李斯特菌分子特征分析[J].食品安全导刊,2024(3):119-122.

作者简介:朱诗语(1986—),女,辽宁沈阳人,硕士,工程师。研究方向:产品质量检验。