冻煮淡水产品中嗜冷微生物的调查

作者: 尹超 曾蕾 李昱鼎 张及亮 余雅芹

摘 要:为了解冻煮淡水产品中嗜冷微生物污染情况,为提高产品质量、延长产品保质期、防止嗜冷菌食物中毒提供依据,以减少水产品企业的损失,对近年来湖北省市售冻煮淡水产品随机采样并进行嗜冷微生物检测。结果表明,380个样品中有12个被检测出有嗜冷微生物的存在,而这12个检出的样品涉及不同产品种类和不同产地。

关键词:冻煮淡水产品;嗜冷微生物;产品种类;产地

Investigation of Psychrophilic Microorganisms in Frozen Boiled Freshwater Products

YIN Chao1,2, ZENG Lei1, LI Yuding1,2, ZHANG Jiliang1, YU Yaqin1

(1.China Certification and Inspection Group Hubei Co., Ltd., Wuhan 430022, China;

2.Hubei Zhongjian Testing Co., Ltd., Wuhan 430056, China)

Abstract: In order to defrost the contamination of psychrophilic microorganisms in frozen boiled freshwater products, provide a basis for improving product quality, extending product shelf life, preventing food poisoning of cold bacteria, and reduce the loss of aquatic products enterprises, random samples of frozen boiled freshwater products sold in the market of Hubei province in recent years are collected, and psychrophilic microorganisms are detected. The results show that the presence of psychrophilic microorganisms is detected in 12 out of 380 samples, which involved different product types and different origins.

Keywords: frozen boiled freshwater products; psychrophilic microorganism; product category; place of origin

在各类生物漫长的演化过程中,部分微生物为适应极端环境条件,经过长期的自然选择,逐步形成了独特的结构、机能和遗传因子,以满足异常环境下的生存需要。嗜冷微生物便是一类适应低温环境的微生物,其在环境温度低于0 ℃时也能缓慢生长。研究发现,嗜冷微生物最适宜的生长环境温度小于等于15 ℃,而当环境温度高于20 ℃时则不能生长[1-2]。嗜冷微生物包括假单胞菌属、芽孢杆菌属、不动杆菌属等多种,其中诸如鲁氏不动杆菌、结肠炎耶尔森氏菌等均有一定致病性。以鲁氏不动杆菌为例,该菌主要引起败血症、心内膜炎、肺炎等临床病症[3]。

湖北省作为淡水鱼养殖大省,近年来冻煮淡水产品品种繁多。冻煮淡水产品通常需要低温冷冻保存,但在存放和运输过程中可能会因温度变化导致嗜冷微生物大量生长繁殖,而这种较小的温度变化又不容易被人们察觉,所以通过检测经低温存放的冻煮淡水产品中的嗜冷微生物,判断产品是否有被其污染的可能,有助于确保产品质量安全和消费者食用安全。为了解冻煮淡水产品中嗜冷微生物的污染状况,本文采购市售不同产品类型和不同产地的冻煮淡水产品,并对其进行嗜冷微生物检测。

1 材料与方法

1.1 样品与试剂

市售冻煮淡水产品,包括冻煮整肢虾、单冻虾仁、冻鮰鱼片、辣粉虾等。平板计数琼脂、营养肉汤、革兰氏染色液,均购自北京陆桥技术股份有限公司。

1.2 仪器与设备

数码生物显微镜,日本尼康E600;微生物细菌鉴定仪VITEK2 COMPACT30,法国生物梅里埃。

1.3 实验方法

1.3.1 嗜冷微生物培养

根据《食品和动物饲料中嗜冷微生物计数方法》(SN/T 1615—2005)[4],在无菌条件下准确称量25 g冻煮淡水产品样品,放入225 mL 0.85%的生理盐水中,反复振摇(注意不要将液体洒出),制成1∶10的稀释液。混合均匀后,将直径为90 mm的培养皿从侧面揭开,用移液枪吸取1 mL稀释液注入培养皿中。将融好并保温至45 ℃的平板计数琼脂倒入培养皿中,每个培养皿约15 mL,混合均匀,静置数分钟。将凝固后的平板于7 ℃的恒温培养箱中培养10 d后观察结果。

1.3.2 嗜冷微生物分离培养及鉴定

对平板计数琼脂平板上长出的菌落,根据菌落形态初步归类,并详细记录,同时挑取单个菌落接种营养肉汤管,17 ℃培养3 d,再划线接种于营养琼脂平板,17 ℃培养3 d。挑取营养琼脂平板上的单个菌落,采用革兰氏染色,观察其个体形态。菌株由微生物细菌鉴定仪鉴定。

2 结果与分析

2.1 嗜冷微生物培养特性及形态学观察

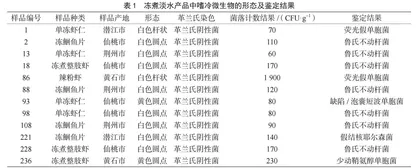

此次调查共随机抽取了380个冻煮淡水产品样品,按1~380编号,其中共分离得到12株嗜冷菌。对12株嗜冷菌进行形态学观察,结果如表1所示。菌株2、菌株13、菌株18、菌株88、菌株98、菌株108、菌株221及菌株228的菌落呈白色扁平圆点状,边缘整齐;菌株1和菌株86的菌落呈白色杆状;菌株93和菌株236的菌落呈黄色圆点状,有光泽,湿润。12株嗜冷菌细胞均呈杆状,均能在4 ℃生长,革兰氏染色阴性。

2.2 嗜冷微生物的鉴定

冻煮淡水产品中嗜冷微生物的菌落生长情况如

表1所示。从表1可以看出,在这380个冻煮淡水产品样品中,有12个样品的平板上有明显菌落生长,占所有样品的3%。在这12个样品中,有11个样品平板计数琼脂上生长的菌落数值在50~250 CFU·g-1,而86号样品的菌落数达到1 900 CFU·g-1。经微生物细菌鉴定仪鉴定,12个样品中共分离鉴定出5种嗜冷微生物,分别为荧光假单胞菌、鲁氏不动杆菌、缺陷/泡囊短波单胞菌、假结核耶尔森菌及少动鞘胺醇单胞菌。

2.3 不同产品类型的嗜冷菌检出率

此次调查共随机抽取了4种不同的产品类型,包括冻煮整肢虾、单冻虾仁、冻鮰鱼片、辣粉虾。从表2可以看出,不同类型产品中嗜冷微生物检出率是不同的,但差别不大,冻煮整肢虾检出率为3.75%,单冻虾仁和冻鮰鱼片为3.33%,辣粉虾检出率为1.67%。由此可知,嗜冷菌存在于湖北省不同的冻煮淡水产品中。

2.4 不同产地的嗜冷菌检出率

此次调查共随机抽取了来自潜江、仙桃、荆州、黄石4市的样品。由表3可知,潜江市的冻煮淡水产品中嗜冷菌检出率为2.50%,仙桃市的冻煮淡水产品中嗜冷菌检出率为4.17%,荆州市的冻煮淡水产品中嗜冷菌检出率为3.00%,黄石市的冻煮淡水产品中嗜冷菌检出率为3.33%。由此可知,湖北省不同地市的水产品加工企业的冻煮淡水产品中均存在嗜冷菌,但检出率无明显差别。

3 结论与讨论

嗜冷微生物是导致低温保藏冻煮淡水产品腐败的根源。湖北省是冻煮淡水产品生产大省,尽管目前冷链已趋于完善和规范,但是冻煮淡水产品在冷藏的温度条件下并不能完全抑制一些嗜冷微生物的生长和繁殖[5-8]。因此,了解湖北省冻煮淡水产品中嗜冷微生物污染状况,能够为提高湖北省冻煮淡水产品产品质量、延长产品保质期、防止嗜冷菌食物中毒提供依据,从而减少水产品企业的损失。本文对在湖北省采购的不同产品类型和不同产地的

380个冻煮淡水产品进行了检测,从其中12个样品中分离出了5种嗜冷微生物,且嗜冷菌存在于不同产品类型和不同产地的冻煮淡水产品中,说明少量产品的生产质量及卫生状况仍存在问题,会对成品储存及运输过程中的质量安全造成潜在的威胁。为有效控制冻煮淡水产品中嗜冷微生物污染情况,相关水产企业应确保水产品处理或加工的场所和设备、个人卫生、内外包装等符合规定要求,并应严格控制冻煮淡水产品储存和运输过程中的温度条件,杜绝任何可能的微生物污染,以提高冻煮淡水产品质量[9]。监管部门应建立健全抽检机制,加大抽检频率,着重抽检生产环境卫生状况、加工流程达标情况和职工操作情况。对生产标准达不到要求的,责令限期改正,严重的给予相应惩罚,从根本上控制产品质量。同时,相关部门应建立更加严格的行业标准(涵盖冻煮淡水产品的原料采购、生产加工、质量控制、包装标识、储存运输等各个环节)来指导水产企业开展生产活动,促进冻煮淡水产品行业整体向高质量方向发展。另外,监管部门应研发更加快速、准确和敏感的嗜冷微生物检测手段,如采用基因检测技术通过鉴定嗜冷微生物的特定基因片段来达到准确检测其类型与数量的目的,从而提高检测效率与质量。

参考文献

[1]郝涤非.嗜冷微生物与食品加工[J].农产品加工(学刊),2007(7):87-88.

[2]范光南,傅世宗,蔡海洋.极端环境微生物的研究概况[J].福建热作科技,2000(2):12-15.

[3]江志毅,杨向莹,杨娜.低温肉制品嗜冷微生物污染状况调查[J].检验检疫科学,2006(5):44-45.

[4]中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.食品和动物饲料中嗜冷微生物计数方法:SN/T 1615—2005[S/OL](2019-07-11)[2024-1024].https://max.book118.com/html/2019/1129/7013002155002104.shtm.

[5]辛明秀,马延和.嗜冷菌和耐冷菌[J].微生物学通报,1999(2):155.

[6]岳喜庆,李鹏.嗜冷菌的研究现状以及在食品日化中的应用前景[J].食品工业科技,2008(5):306-308.

[7]唐兵,唐晓峰,彭珍荣.嗜冷菌研究进展[J].微生物学杂志,2002(1):51-53.

[8]辛明秀.低温微生物研究进展[J].微生物学报,1998(5):400-403.

[9]管恩平.欧盟新食品卫生法规与应对分析[J].中国食品卫生杂志,2006(2):97-98.