黄芪多糖凝胶糖果的制备及其物性研究

作者: 杨佳琪 戴幸星 盛梦柯 石艳双 彭鑫慧 岑帅 史新元

摘 要:目的:制备黄芪多糖凝胶糖果,探究其物性特征,为中药型凝胶糖果的开发提供参考。方法:利用质构仪测定市售凝胶糖果的质构特性。根据测定结果,利用聚类分析和主成分分析确定凝胶糖果质构特性的优化范围。通过单因素和响应面实验,以凝胶糖果质构特性为优化指标,制备明胶基体。向其中添加黄芪多糖,制备黄芪多糖凝胶糖果,并测定其凝胶前的流变性质及凝胶后的质构特性。结果:黄芪多糖的添加会使明胶基体的质构特性变弱。流变学分析显示,黄芪多糖凝胶糖果糖浆表现为剪切变稀行为。相关性分析显示,黄芪多糖凝胶糖果糖浆的表观黏度与黄芪多糖凝胶糖果的质构特性显著相关。结论:成功制备了一种与市售凝胶糖果质构特性相近的黄芪多糖凝胶糖果,凝胶糖果中间体的表观黏度与质构特性相关可为凝胶糖果生产提供新思路。

关键词:质构特性;凝胶糖果;响应面法;黄芪多糖;流变性质

黄芪多糖(APS)具有多种生物活性及安全性,是保健食品开发的潜在添加成分。本研究基于对市售凝胶糖果的质构性质分析,选定凝胶糖果的质构特性范围,利用单因素和响应面试验对明胶型凝胶糖果基体配方进行优化。在此基础上,制作一种与市场凝胶糖果质构相近的明胶型APS凝胶糖果,并对其中间体流变性质及成品的质构特性进行测定,为含中药活性成分的保健凝胶糖果的生产和开发提供参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

市售凝胶糖果(选择销量排名靠前的22种凝胶糖果);明胶,220冻力,山东汶泽生物科技有限公司;白砂糖,成都太古糖业有限公司;果葡糖浆,山东香驰健源生物科技有限公司;柠檬酸,河南万邦实业有限公司;APS,纯度98%,陕西绿晟源生物品制造有限公司。

1.2 仪器设备

TMS-Pro 质构仪,美国 FTC 公司;HB10 旋转蒸发仪,德国 IKA 公司;电磁炉,美的集团有限公司;手持式折光仪,河北慧采科技有限公司;哈克旋转流变仪,赛默飞公司;S-4800 场外发射扫描电镜,日本日立公司。

1.3 方法

1.3.1 凝胶糖果质构性质优化标准的选择 利用质构仪的TPA模式分析市售的22款凝胶糖果的质构特性(起始力0.075 N、探头432-010、间隔时间10 s、测试速度2 mm/s、形变30%)。利用聚类分析和主成分分析方法处理测量结果,分析影响凝胶糖果质构特性的主要因素,判断 22款凝胶糖果中数量占比较大的质构特性范围,将其作为凝胶糖果质构特性优化的标准。

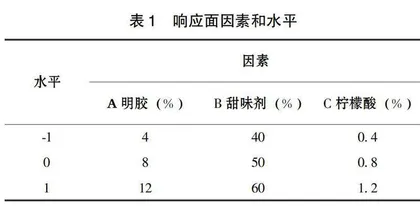

1.3.2 明胶基体的配方优化 (1)明胶基体的制备:以明胶为凝胶剂,白砂糖和果葡糖浆为甜味剂,柠檬酸为酸味剂制作明胶基体。首先,将白砂糖、果葡糖浆和水混合,不断搅拌,熬煮至可溶性固形物含量为80%(w:w)(可溶性固形物利用手持式折光仪测定),得糖浆,放置备用。将明胶和去离子水以1:2(w:w)的比例在烧杯中混合溶胀,将烧杯放入60℃的水浴锅中,使明胶完全溶解形成溶液。在明胶溶液中加入柠檬酸,并使其与糖浆混合,在60℃条件下浓缩至可溶性固形物含量为80%,将其倒入1.0 × 1.0 × 1.5 cm的淀粉模具中放置过夜,自然干燥。(2)单因素试验:设定明胶添加量10%、甜味剂用量60%、白砂糖和果葡糖浆用量比例1:1、柠檬酸用量1.2%为基准条件,分别考察明胶用量4%、6%、8%、10%、12%;甜味剂用量40%、50%、60%、70%、80%;白砂糖、果葡糖浆用量比例2:1、1:1、1:2、1:3、1:4;柠檬酸用量0.3%、0.6%、0.9%、1.2%、1.5%对凝胶糖果质构特性的影响。在实验过程中,除考察因素外,其他因素保持初始条件。待制作完成2周后凝胶糖果质构性质趋于稳定[1],对其质构特性进行分析。(3)响应面试验:根据前述试验确定的凝胶糖果质构特性范围和单因素试验结果,针对明胶用量、甜味剂用量、柠檬酸用量3个因素进行Box-Benhnken试验设计,以硬度、胶粘性、咀嚼性为响应值进行凝胶糖果基体配方优化(表1)。

1.3.3 黄芪多糖凝胶糖果的制备及其质构特性的测定

根据中国药典[2]规定及相关文献[3-4]中黄芪及APS的用量,确定APS的添加量为0%、3.91%、7.69%、11.54%、15.38%、19.23%、23.08%、26.92%、30.77%、34.62%(w/w)。将APS 添加在优化后的明胶型凝胶糖果基体中制备APS 凝胶糖果。按照1.3.2(1)的方法将不同质量分数的 APS 添加在明胶溶液中,与糖浆混合,浓缩至可溶性固形物为 80%,制得 APS 糖浆,冷却干燥后为 APS 凝胶糖果。测定其质构特性,根据优选的质构特性范围,确定 APS 的适宜添加量。

1.3.4 黄芪多糖糖浆流变学性质的测定 利用哈克旋转流变仪对APS糖浆进行流变学性质的测定,温度由珀耳帖装置控制,使用设备为锥板35 mm/2°,测量间隙为0.1 mm。表观黏度的测定:将样品在60 ℃下保持5 min,选择静态剪切模式,控制剪切速率变化为0.1~100 s-1,测定糖浆的表观黏度。动态模量的测定:将样品在60 ℃下保持5 min,选择频率扫描模式,控制应变为0.3%(LVR 范围内),频率变化为0.1~100 rad/s。测量糖浆的储能模量G’、损耗模量G”和损失正切tanδ。蠕变恢复百分比的测定:将样品在待测温度下平衡 5 min 后开始测试,保持应力(符合 LVR 范围)不变,设定蠕变时间和恢复时间,进行蠕变测量,观察持续时间下应变的变化,对柔量(应变与应力的比值)进行测定,按照式(1)计算蠕变恢复百分比(crp)。

crp = (Jmix - Jr) / Jr×100(1)

式(1)中,Jmix 为最大蠕变柔量、Jr 为恢复后的柔量。

1.3.5 黄芪多糖糖浆流变学性质和黄芪多糖凝胶糖果质构特性的相关性分析 根据测得的数据,分析 APS 糖浆流变学性质和 APS 凝胶糖果质构特性的相关性。由于剪切速率50 s-1 所对应的黏度被认为与食品黏度、润滑性等品质相关,角频率为 50 rad/s 下测得的动态黏度与感官评价的稠度具有良好的相关性[5],因此,选取 APS 糖浆在剪切速率为50 s-1 时的表观黏度和角频率为 50 rad/s 时的 G’、G”、tanδ 以及蠕变恢复百分比与 APS 凝胶糖果的质构特性进行相关性分析。

2 结果与分析

2.1 凝胶糖果优化标准的选择

对市售凝胶糖果质构特性进行样品聚类分析(图1),可将市场上的凝胶糖果分为三类,三类凝胶糖果质构特性如表2所示。分析发现,三类市售凝胶糖果的差异可能与组成成分有关:第一类市售凝胶糖果的凝胶剂大多为淀粉类,且多数未使用柠檬酸等酸味剂;第二类市售凝胶糖果的凝胶剂则是以明胶和果胶为主,酸味剂以柠檬酸、柠檬酸钠或柠檬酸钾为主;第三类市售凝胶糖果的凝胶剂大多为明胶、果胶、黄原胶、卡拉胶和刺槐豆胶等配合使用的复合凝胶剂,酸味剂为柠檬酸和 DL-苹果酸同时使用的复合酸味剂。

主成分分析可以区分产品属性的重要程度。根据凝胶糖果质构仪器测量数据,对凝胶糖果的硬度、内聚性、弹性、胶黏性和咀嚼性等质构特性进行主成分分析。由图2结果可得到2个主成分:第一主成分的贡献率为 61.80%,主要属性为硬度、胶黏性和咀嚼性;第二主成分的贡献率为 25.05%,主要属性为弹性,以上结果表明,硬度、胶黏性和咀嚼性是区分产品的重要属性。在聚类分析中,第三类凝胶糖果的数量占比最大,说明该类凝胶糖果的市场接受度较好。结合主成分分析的结果,凝胶糖果质构特性中的硬度、胶黏性、咀嚼性为主要因素。因此,选择第三类凝胶糖果的质构属性:凝胶糖果的硬度 (6.91 ± 2.26)N、胶黏性 (4.89 ± 1.13)N、咀嚼性(14.8 ± 4.35) mj,作为后续凝胶糖果基体配方优化的标准。

2.2 明胶凝胶糖果配方优化

2.2.1 单因素试验结果 考察明胶用量、甜味剂用量、柠檬酸用量以及白砂糖和果葡糖浆用量比例对硬度、胶粘性和咀嚼性的影响,结果如图3。以第三类凝胶糖果的质构特性范围为标准对各因素进行优选。虽然,当明胶用量为 4%~12% 时,凝胶糖果硬度、胶黏性和咀嚼性和该范围均有一定的差距,但有研究表明,当明胶添加量少于 4% 时,不利于明胶凝胶糖果形成凝胶,且口感偏软,弹性不足。当明胶添加量高于 12% 时,会使明胶腥味偏重,感官硬度偏高,感官评分降低[6-7]。考虑到凝胶剂是构成凝胶糖果的骨架成分,其对凝胶糖果质构影响较大,将明胶用量 4%、8%、12% 用于响应面优化实验。当甜味剂添加量为 50% 时,凝胶糖果硬度和胶黏性更接近该范围,且此时的硬度和胶粘性为其可达到的最大值。当甜味剂添加量为 40% 时,凝胶糖果咀嚼性属于该范围。综合考虑,选择甜味剂用量 40%、50%、60% 用于响应面优化实验。白砂糖和果葡糖浆的用量比例对硬度、胶黏性和咀嚼性影响趋势相同。当白砂糖∶果葡糖浆 = 1 ∶1 时,凝胶糖果硬度更接近该范围,且为其可达到的最大值,胶黏性和咀嚼性属于该范围,故选择白砂糖∶果葡糖浆 = 1 ∶1 用于响应面实验。当柠檬酸用量为 0.6% 时,硬度、胶黏性属于该范围;而当柠檬酸用量 0.9% 时,咀嚼性属于该范围,因此,综合考虑选择采用柠檬酸用量 0.4%、0.8%、 1.2% 用于响应面优化试验。

2.2.2 响应面试验 对表3数据进行处理,得到与各响应值相关的回归方程及其方差分析表、各因素对响应值影响的三维图。硬度(Y1)、胶黏性(Y2)和咀嚼性(Y3)与各因素间的二次多项式预测模型:

Y1= 3.66 + 1.66A- 0.83B+ 0.16C- 0.20BC- 0.56A2,R2 = 0.949 3;

Y2= 3.51 + 1.58A- 0.79B+ 0.14C- 0.55A2,R2 = 0.938 6;

Y3= 12.58 + 5.24A- 2.50B+ 0.56C- 2.35A2- 1.08B2,R2 = 0.875 1。

根据回归方差分析显著性检验(表4~表6)可知,模型的P<0.000 1,模型均为回归显著。失拟项的P > 0.05,失拟项均不显著,表明各响应值和因素之间的模型与实际试验有良好的拟合性,可用于凝胶糖果配方的优化条件。根据方差分析结果可知,明胶和甜味剂对硬度、胶黏性和咀嚼性影响显著,且影响大小为明胶 > 甜味剂,柠檬酸影响则不显著。二次项中 A2 对各响应值影响显著,其他项不显著。经分析,当明胶、甜味剂、柠檬酸用量分别为 9.284%、40%、1.2% 时,凝胶糖果的质构性质较好地符合第三类凝胶糖果的质构特性。按照优化条件进行3次重复试验,对模型进行验证,试验结果显示,凝胶糖果的硬度为 (5.11 ± 0.29)N、胶黏性为(4.90 ± 0.26)N、咀嚼性为(17.97 ± 0.64)mj,与模型预测值硬度 5.32 N、胶黏性 4.89 N、咀嚼性16.00 mj 相比无较大差异,表明优化模型可靠,最优配方可用于后续研究。

2.3 黄芪多糖凝胶糖果的质构性质

如图4所示,凝胶糖果的硬度、胶粘性和咀嚼性随着APS添加量的增加而减少。据分析,一方面可能是由于凝胶与APS等大分子间物理或化学亲和力较低,导致硬度降低[8]。另一方面,在本研究中,随着APS质量分数的增加,明胶基体质量分数减少,凝胶糖果质构性质的变化可能与明胶基体和APS质量分数的比值相关。根据第三类凝胶糖果质构性质中硬度、胶粘性和咀嚼性的范围,确定当APS添加量为3.91%、7.69%、11.54%(w/w)时较符合第三类凝胶糖果质构性质。

2.4 黄芪多糖凝胶糖果糖浆的流变学性质

如图5所示,当 APS 添加量为 0% 时,由于设备在测量黏度过程中扭矩达到最大值,剪切速率未能达到设定值 100 s-1。APS 糖浆黏度随剪切速率的增加而降低,表现为剪切变稀流体。APS 糖浆的剪切变稀性质将有利于产品的稳定性和良好的加工性。APS 糖浆剪切变稀的原因可能是因为糖浆中物质在低剪切速率下呈现缠绕状态,产生较大的流动阻力,而当剪切速率增大时,大分子物质排列趋于规律,流动阻力减小,所以表现为剪切稀化[9]。同时,同一剪切速率下,APS 糖浆黏度随着 APS 添加量的增加呈现降低的趋势,表明 APS 可降低明胶糖浆的表观黏度。表观黏度常与产品的感官黏度、平滑度等有关,也与生产过程中物质的管道运输等密切相关[10]。因此,可通过调节 APS 的添加量将 APS 糖浆表观黏度控制在对工艺及口感有益的范围。