1980—2021年中国居民食物消费结构变化趋势及优化建议

作者: 侯明慧 白晋睿 李夏清 陈淏玉 张璇斐 蔡少伦 乌日娜 徐海泉

摘 要:目的:阐述我国食物消费结构变化趋势和规律,为进一步优化居民食物消费结构、保障粮食安全、加快健康中国建设提供决策依据。方法:采用1980—2021年食物生产及消费统计数据从宏观层面把握我国居民的食物消费结构变化趋势,讨论当前食物消费结构可能带来的问题,进而提出优化食物消费结构的政策建议。结果:1980—2021年谷物和薯类的消费量呈现出平稳波动但整体变化不大的趋势;蔬菜和水果的消费量增长趋势最为明显;肉类、蛋类、牛奶、水产品、坚果、食糖和植物油等食物的消费量也呈现出一定程度的增加。结论:我国居民食物消费结构逐渐多元化的同时,也呈现出杂粮消费减少以及动物性食物、植物油和食糖消费持续增加等特点,有必要采取相应措施进一步调整改善居民膳食结构。

关键词:食物消费;膳食结构;变化趋势;粮食安全

改革开放以来,随着我国经济的发展和人们生活水平的提升,居民食物消费结构不断变化[1-2],动物性食物消费持续增加,消费结构也从单一型向多元型转变[3]。食物消费结构的转变必然关系着食物生产结构的调整,与粮食安全问题息息相关[4]。因此,从宏观层面系统分析我国居民食物消费结构变化趋势和规律,可为生产结构调整、粮食安全保障提供重要参考。现有食物消费结构研究多为微观层面基于局部地区的家庭食物消费数据分析,不利于整体把握居民食物消费结构变化趋势[5-7]。而当前已有的基于宏观统计数据的食物消费分析,多为短期数据分析,缺少对长期追踪数据的动态演变分析[8-10]。因此,本研究采用1980—2021年宏观统计数据分析我国居民食物消费结构的变化趋势,讨论食物消费结构变化过程中存在的问题,并提出优化建议。

1 数据与方法

1.1 数据来源

本研究采用的数据来源包括联合国粮食及农业组织(FAO)食物平衡表数据[11]、《中国统计年鉴》数据和《中国农业展望报告》统计数据[12-13]。其中,1980—2019年各类食物国内消费量、食用消费量、净进口量及总人口数据来源为FAO,各类食物的国内生产量数据来源为中国统计年鉴。2020年和2021年各类食物的食用消费总量以及总人口数据来源为中国农业展望报告。

1.2 食物分类

综合参考《中国统计年鉴》中食物生产分类和《中国居民膳食指南(2022)》中的食物消费分类[14],将食物分为谷物、薯类、杂豆、蔬菜、水果、肉类、蛋类、奶类、水产品、大豆、坚果、食糖、植物油等13类。

1.3 人均食用消费量

以年人均食用消费量反映各类食物消费情况,其中口粮包括谷物、薯类(按5:1折粮计算,即每5 kg鲜薯折算1 kg口粮)及杂豆[15]。每种食物的年人均食用消费量计算公式如式(1):

年人均食用消费量=食用消费总量/总人口数(1)

2 结果与分析

2.1 口粮、谷物、薯类、杂豆消费量变化趋势

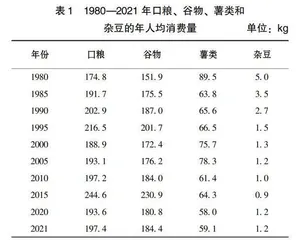

口粮的年人均消费量由1980年的174.8 kg增长到1990年的202.9 kg,后缓慢下降并逐步趋于稳定,2021年为197.4 kg。其中,谷物的年人均消费量由1980年的151.9 kg增长到1990年的187.0 kg,增长了23.2%,1990年之后消费量缓慢下降至2021年的184.4 kg,减少了1.4%。谷物消费量趋于稳定,但是,薯类和杂豆的年人均消费量,1980—2021年分别由89.5、5.0 kg下降到59.1、1.2 kg,分别减少30.4%、76.0%(表1)。

2.2 肉类、蛋类、奶类、水产品消费量变化趋势

1980年以来,我国动物产品消费呈现快速增长态势。肉类消费年人均消费量从1980年的12.0 kg增加到2021年的68.8 kg,增长量为56.8 kg。其中1980年至2000年肉类消费增长了2.9倍,2000年至2021年增长了45.5%。蛋类年人均消费量从1980年的2.5 kg增加到2021年的21.8 kg,增量为19.3 kg。在2000年之前增长了5.2倍,2000年之后涨幅放缓,增长了41.6%。奶类年人均消费量从1980年的0.9 kg增长到2021年的37.0 kg,增长量为36.1 kg。尤其是在2000年之前增长了5.7倍,2000年之后增长了5倍。水产品年人均消费量从1980年的4.4 kg增长到2021年的39.5 kg,增长量为35.1 kg,在2000年之前保持高速增长的态势,增长了4.6倍,在2000年之后增长减缓,涨幅为58.6%(表2)。

2.3 水果、蔬菜消费量变化趋势

1980—2021年,水果的年人均消费量从5.9 kg增加到180.0 kg,增长量为174.1 kg。在2000年之前快速增长,提高了6倍,在2000年之后的增长速度虽有所下降,但仍增长了3.4倍。蔬菜的年人均消费量从1980年的48.7 kg增加到2021年的463.5 kg,增加了414.8 kg。其中在2000年之前保持高速增长的趋势,增长了5.2倍,2000年之后增长减缓,涨幅为52.8%(表3)。

2.4 植物油、食糖消费量变化趋势

植物油的年人均消费量呈现出逐年增加的趋势,从1980年的3.0 kg增加至2021年的9.9 kg,增长量为6.9 kg。其中2000年之前的增速较快,增长了1倍,2000年之后的涨幅下降到62.3%,但仍处于较高水平。食糖的年人均消费量由1980年的4.2 kg增加到2021年的9.0 kg,增长量为4.8 kg。其中2000年之前增长较快,增长了69.0%,2000年之后增速放缓,增长了26.8%(表4)。

2.5 大豆、坚果消费量变化趋势

大豆的年人均消费量变化平稳,由1980年的3.9 kg增加到2021年的4.9 kg,增长了1 kg。其中,2000年之前波动非常平稳,仅增长了2%,2000年之后增长速度有所提高,增加了22.6%。坚果的年人均消费量呈现缓慢增长的趋势,由1980年的1.3 kg增加到2021年7.1 kg,增长量为5.8 kg。2000年之前增长较快,增长了210%,2000年之后增速放缓,增长了76.9%(表5)。

3 讨论

我国居民各类食物消费变化趋势表明,1980—2021年我国居民食物消费结构发生了系列变化。首先,杂粮消费量不断减少,反映我国居民口粮消费呈现结构单一的趋势。其次,动物性产品消费量呈现不断增加的趋势,这在保障居民优质蛋白需求的同时,也增加了动物性脂肪的摄入。再次,水果、蔬菜消费量呈现逐年增长的趋势。水果、蔬菜富含膳食纤维、维生素和矿物质,能够降低超重肥胖及相关慢性病的发生风险[16-17],可有效促进居民对微量营养素的摄入。另外,居民食用植物油摄入量已超过推荐摄入量的上限,而食糖消费量也呈现持续增长,未来有必要采取相应措施引导居民适当控制植物油及食糖的消费。最后,大豆和坚果均呈现波动变化且增长缓慢的趋势。大豆和坚果富含蛋白质、脂肪、维生素、矿物质和不饱和脂肪酸,是优质植物蛋白的重要来源,未来应鼓励居民增加大豆和坚果的消费。

我国居民食物消费结构逐渐多元化的同时,也带来了以下几方面的问题。第一,由于膳食结构不合理导致的营养健康问题。居民对薯类和杂豆等杂粮的消费有所减少,对肉蛋奶的消费不断增加,这可能导致膳食结构的不平衡,进而使我国同时面临营养不足、营养过剩以及隐性饥饿三重负担。《中国居民营养与慢性病状况报告(2020)》指出,截止到2020年,我国6岁以下和6~17岁儿童超重肥胖的比率分别达到10%、20%,而18岁以上居民超重和肥胖的发生率甚至已经超过了50%。同时,食物消费结构的变化也加剧了心脑血管等慢性疾病的发生,我国成年居民的高血压、糖尿病、高胆固醇的患病率分别为27.5%、11.9%、8.2%[18]。薯类和杂豆等杂粮富含多种微量营养元素,在保障居民膳食营养均衡中发挥重要作用,为减少营养健康相关问题的发生,未来有必要采取措施鼓励居民增加对杂粮和全谷物食品的消费,从而满足人们日常营养健康需求。

第二,食物消费结构转变对粮食安全带来一定的挑战。尽管我国提出了谷物基本自给、口粮绝对安全的粮食安全战略目标,但随着居民对肉蛋奶等富含蛋白质的动物性食物的需求不断上涨,饲料粮的需求也在持续增加,粮食数量安全仍然不容忽视。研究发现,每生产1 kg鸡肉、猪肉、牛羊肉的谷物投入量分别为2、3、8 kg [19]。加之我国人口基数庞大且仍在继续增长,对食物需求的任何变化,都可能对粮食需求量带来巨大冲击。由此可见,食物消费结构的变化可能会加剧我国的粮食安全问题,为有效保障未来我国粮食安全和动物产品的有效供给,有必要采取措施增加饲料粮的供给,同时加快动物替代蛋白产品的研发。

第三,食物消费结构转变会对资源环境产生负面影响,增加对耕地和水资源的需求,同时加剧农业碳排放问题 [20-22]。食物消费结构的变动必然关系到农业生产结构和生产要素配置的调整,进而导致对耕地需求结构的调整。如前所述,居民对动物性食物的消费不断增加,而动物性食物的生产和消费需要消耗更多的水资源,进而导致水足迹持续增加。与此同时,为了满足居民对肉蛋奶类等食物的消费需求,相关农业生产的碳排放量也随之增加,对资源环境保护带来了更大的压力。综合而言,膳食结构转变将导致耕地资源缺乏、水资源消耗、碳足迹增加等资源环境问题不断加剧,对我国生态环境保护带来严峻的挑战。因此,未来应加快农业供给侧改革,发展营养导向型农业,提高粮食生产效率,促进居民膳食营养健康,力求在满足居民日常营养需求的同时减少对资源环境的影响。

4 建议

4.1 引导居民合理消费,促进膳食营养均衡

优化食物消费结构,合理膳食对居民的营养健康状况尤为重要。引导居民健康饮食的关键在于提高其膳食营养均衡理念,增加对食物营养和膳食知识的了解。因此,要加强全民营养健康教育,完善营养标签标识体系,加大食物营养科普力度,引导居民养成健康的饮食习惯。同时还应加强对重点人群的营养教育,在家庭层面考虑到家庭掌勺人往往承担更多的食物采购和烹调任务,在家庭饮食中发挥重要作用,应针对这一群体开展营养知识宣教。在学校层面加强对在校学生均衡膳食的引导,提高青少年的营养素养,促进其养成营养均衡搭配的饮食习惯。

4.2 调整优化农业生产结构,确保食物供给充足

食物消费与生产息息相关,食物消费结构的转变必然关系到农业生产结构的调整。因此,为应对我国居民食物消费结构的转变,应严格落实藏粮于地、藏粮于技的战略,适当调整农业生产结构。为缓解由于动物性食物消费的增加引发的饲料粮供给压力,应优化生产布局,适当调整主要粮食生产区对口粮和饲料粮的种植结构。此外,考虑到当前居民对薯类和杂豆等杂粮的消费不断减少的现状,有必要增加对杂粮种植的政策支持,保障其经济效益,避免杂粮种植从传统优势区域被排挤出去,进而保障充足和多样化的食物供给。

4.3 发展营养导向型农业,满足营养健康需求

为优化食物消费结构,满足居民的营养健康需求,发展营养导向型农业迫在眉睫。营养导向型农业最突出的特点是生产富含居民所需营养素的农产品,在提高农业生产效率的同时,还可以保护资源环境,减少食物浪费,推动食物系统可持续发展。因此,应以居民营养需求为导向,不断选育新品种,提升农产品的营养品质,增加对生物营养强化农产品的供给。此外,倡导对食品的适度加工,减少过度加工造成的营养素流失和资源浪费,提升营养素利用率,从而满足人们营养需要,提高膳食质量。

参考文献

[1]郭燕枝,岳晓甜,马云倩,等.四川省农村居民家庭食物消费结构与特征分析[J].中国食物与营养,2019,25(12):40-44.

[2]孙经纶,逄学思,郭燕枝,等.江苏省农村居民家庭食物消费结构与特征分析[J].中国食物与营养,2020,26(8):44-48.

[3]李亚玲,易福金,熊博.中国食物消费结构变化对植物油市场的影响[J].农业技术经济,2017(11):115-128.