肠内营养液联合益生菌对结肠造瘘患者营养状态的影响研究

作者: 张默然 曹爽 许君贤 薄灵芳 桂晗晔 彭红 付珊珊

摘 要:目的:探讨肠内营养液联合益生菌对改善结肠造瘘患者营养状态,促进胃肠功能恢复的效果。方法:从2019年1月—2021年12月河北省中医院行结肠造瘘的患者中,根据研究纳入条件筛选符合条件的80例患者资料展开回顾性分析。根据治疗方法将患者分为对照组、观察组,对照组给予常规肠内营养液治疗,观察组则在肠内营养液支持基础上,联合益生菌治疗。收集并对比2组患者治疗前、治疗后炎性应激因子、肠道菌群水平以及营养指标变化情况,同时统计患者营养不良发生情况。结果:治疗后,观察组血清白细胞介素1β、肿瘤坏死因子-α、超敏C反应蛋白等炎性应激因子水平低于对照组(P<0.05);观察组血清总蛋白、白蛋白、转铁蛋白等营养指标水平高于对照组(P<0.05)。同时,治疗后观察组双歧杆菌、肠球菌、乳酸杆菌数量高于对照组(P<0.05);2组营养不良发生率对比,差异无统计学意义(χ2=2.267,P=0.132)。结论:益生菌用于辅助肠内营养液对结肠造瘘患者进行营养支持治疗,有助于调节肠道微生态平衡、减轻炎性应激,继而促进肠道对营养的吸收。

关键词:结肠造瘘;肠内营养液;益生菌;营养状态;炎性应激因子

结肠造瘘是目前用于大肠损伤、急性梗阻或恶性肿瘤等治疗的一种外科手段,其主要是针对一期手术无法缝合而实施结肠单腔或双腔造瘘,以缓解肠道压力、改善患者预后[1]。由于结肠造瘘患者,一方面受手术创伤炎性应激的影响,另一方面因生理结构的变化,容易出现肠粘膜萎缩、肠道内菌群失衡、肠道蠕动功能降低等,继而影响肠道营养的吸收,造成患者营养状态不佳,不利于预后[2]。为此,针对结肠造瘘患者,加强对其营养支持尤为重要。肠内营养则是目前临床常用的营养支持方式,但结肠造瘘患者术后常需要接受抗菌药物治疗以预防感染,可在一定程度上干扰肠道菌群定值抗性,故而单纯的肠内营养液支持对纠正患者肠道微生态平衡有较大的局限性。为此有研究提出,在给予手术患者肠内营养液支持的同时,联合益生菌以调节肠道菌群,对抑制创伤造成的炎性应激以及促进胃肠道对营养的吸收有积极作用[3-4]。目前尚未有关于肠内营养液联合益生菌在结肠造瘘患者中应用的报道,本研究收集2019年1月—2021年12月行结肠造瘘的80例患者,就肠内营养液支持及其联合益生菌支持的效果展开回顾性对比探究,旨在为结肠造瘘营养支持方案的合理选择提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料

从2019年1月—2021年12月医院行结肠造瘘的患者中,根据研究纳入条件筛选符合条件的80例患者资料展开回顾性分析。根据治疗方法不同将患者分为对照组、观察组。对照组有38例患者,其中男性22例、女性16例;年龄为34~68岁,平均(51.32±10.45)岁;横结肠造瘘27例、乙状结肠造瘘11例。观察组有42例患者,其中男性25例、女性17例;年龄为31~69岁,平均(52.08±11.12)岁;横结肠造瘘29例、乙状结肠造瘘13例。2组患者一般资料经统计学分析、处理,无明显差异(P>0.05),具有可比性。研究开展基于赫尔辛基宣言要求下进行,并经由医院伦理委员会批准。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①因结直肠癌恶性肿瘤根治术后行结肠造瘘,且肿瘤分级为Ⅰ~Ⅱ级;②术后无活动性消化道出血、严重肠道感染等;③满足肠内营养适应症;④临床资料完整。排除标准:①行结肠造瘘前已存在营养不良或肥胖症;②合并其他恶性肿瘤或肝肾等脏器功能严重障碍;③术中或术后需输血治疗以及术后需行外源性白蛋白制剂治疗;④因肠内营养不适应或其他原因导致肠内营养失败;⑤对本次研究药物过敏或易过敏体质;⑥认知、精神障碍以及生活无法自理。

1.3 方法

对照组:于结肠造瘘术后,配置每1 000 mL含能量4 184 kJ的肠内营养液,其中包含蛋白质32 g、脂肪35 g、碳水化合物139.2 g,第1天经导管输入200 mL生理盐水+200 mL肠内营养液,以20 mL/h速度匀速泵入。根据患者耐受情况调整泵入速度与剂量,如患者无明显不良反应则第2天调整肠内营养液剂量为500~1 000 mL/d,速度控制在40~50 mL/h,持续2~3 d后,增加至1 500~2 000 mL/d,速度为80~100 mL/h,共持续治疗7 d后转半流质饮食。观察组:在常规肠内营养液支持基础上,联合益生菌支持,其中肠内营养液支持方案与对照组一致,益生菌采用培菲康散剂(上海信谊药厂有限公司,国药准字S10970105)3 g/d,以适量温水化开后,随肠内营养液泵入;同样持续治疗7 d。

1.4 观察指标

1.4.1 观察指标 收集并观察患者治疗前、治疗7 d后炎性应激因子、肠道菌群水平以及营养指标水平变化情况,同时统计患者营养不良发生情况。

1.4.2 检测方法 炎性应激因子:治疗前、后,分别采集患者空腹静脉血5 mL,以离心机分离(3 000 r/min)15 min后获得血清样本。采用酶联免疫吸附试验(ELISA)对血清白细胞介素1β(IL-1β)、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、超敏C反应蛋白(hs-CRP)进行检测。营养指标:以同样的方法获得检验样本,采用全自动生化分析仪,利用ELISA法对患者血清总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、转铁蛋白(TRE)进行检测[5]。肠道菌群水平:治疗前、后采集患者5 g新鲜粪便,采用江苏康典提供的MRS培养皿进行培养,统计培养后双歧杆菌、肠球菌、乳酸杆菌、肠杆菌菌落数量。

1.5 统计学方法

数据采用SPSS 17.0软件进行处理与分析,计量资料符合正态分布并以(x±s)表示,采用t检验;计数资料则以%表示、采用独立或连续χ2检验,P<0.05表示对比具有明显差异。

2 结果与分析

2.1 2组患者炎性应激因子水平比较

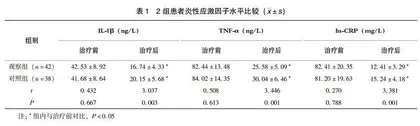

治疗前,2组IL-1β、TNF-α、hs-CRP等炎性应激因子水平检测结果对比,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,组内IL-1β、TNF-α、hs-CRP水平低于治疗前,组间比较,观察组低于对照组(P<0.05)(表1)。

2.2 2组患者营养指标水平比较

治疗前,2组TP、ALB、TRE等营养指标水平检测结果对比,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,组内TP、ALB、TRE水平高于治疗前,组间比较,观察组高于对照组(P<0.05)(表2)。

2.3 2组患者肠道菌群水平比较

治疗前,2组双歧杆菌、肠球菌、乳酸杆菌数量对比差异无统计学意义(P>0.05),治疗后,组内双歧杆菌、肠球菌、乳酸杆菌数量升高,组间比较,观察组高于对照组(P<0.05)(表3)。

2.4 2组患者营养不良发生情况对比

经统计,营养治疗期间观察组未出现营养不良,对照组中有2例患者出现营养不良,发生率为5.26%(2/38),2组间营养不良发生率对比差异无统计学意义(χ2=2.267,P=0.132)。

3 讨论

结肠造瘘作为肠癌患者临床治疗的手术之一,其在临床中的应用逐渐增加,而开展结肠癌造瘘的患者,手术创伤及其炎性刺激可造成肠道微生态失衡,同时生理结构的改变会进一步影响胃肠功能,导致肠道对营养物质吸收减弱,从而影响患者术后恢复与长期生存。故而营养支持逐渐成为肠癌患者结肠造瘘后辅助治疗的重要组成部分,其中肠内营养因更符合人的生理状态,能够获得更高的代谢效应和较少的不良反应而获得广泛应用[6]。随着临床对肠内营养支持研究的深入,临床发现,单纯的肠内营养液支持对于纠正患者肠道菌群平衡,效果并不十分理想,遂有研究提出在肠内营养中联合益生菌支持,并取得理想效果[7-8],且有研究认为,联合益生菌还能够有助于改善肠内营养不耐受情况[9-10]。但关于该方案在结肠造瘘中应用,尚未有报道。为此,本研究通过回顾分析肠内营养液联合益生菌在结肠造瘘患者的应用,以期为临床合理选择结肠造瘘营养支持方案提供参考。

经回顾性分析发现,在患者营养状态方面,在给予营养支持前,患者TP、ALB、TRE等水平较低,说明患者营养状态较差,而治疗后患者营养指标水平升高,且肠内营养液联合益生菌支持的患者,各项营养指标水平高于单纯肠内营养液支持患者。由此提示,添加益生菌的肠内营养液在促进结肠造瘘患者营养状态改善中有明显优势。这是因为手术患者术前肠道准备围术期抗菌药物使用、麻醉以及手术创伤可造成胃肠道黏膜损伤和肠道菌群失衡。李宇栋等[11]研究发现,结肠癌术后患者双歧杆菌、乳酸杆菌明显下降,由此可见,手术可影响肠道菌群平衡。而肠道菌群参与了肠道功能的发挥,当其平衡被破坏,可引起肠道功能障碍,继而诱发营养不良。通过回顾性分析发现,在肠内营养液中添加益生菌,相较于常规的肠内营养液支持,能够更好地提高结肠造瘘患者双歧杆菌、肠球菌、乳酸杆菌水平。该结果表明,益生菌通过进一步调节结肠造瘘患者肠道菌群水平,由此提高肠道对营养物质的吸收,促进其营养状态提升。研究中采用的益生菌制剂——培菲康,其主要成分为长型双歧杆菌、嗜酸乳杆菌和粪肠球菌,患者在服用后能够直接补充人体正常生理所需益生菌,同时抑制并清除致病菌的转移和增殖,降低肠源性毒性释放,恢复与维持肠道菌群的平衡,从而促进机体对营养物质的吸收与消化[12-13]。

与此同时,培菲康作为益生菌制剂,其对于结肠造瘘患者营养状态的影响机制,还与其对炎性应激因子的抑制有关[14-16]。经回顾性分析发现,在肠内营养液中增加益生菌的患者,其IL-1β、TNF-α、hs-CRP等炎性应激因子水平明显低于常规肠内营养液支持患者,可见益生菌对改善结肠造瘘患者炎性应激程度有积极作用。IL-1β、TNF-α、hs-CRP是常见的炎性因子,手术创伤可直接或间接增加上述因子的合成或释放,炎性应激会增加机体能量的消耗[17]。培菲康在维持肠道微生物环境平衡的同时,还具有一定的抗炎作用,其能够降低二胺氧化酶而抑制炎性因子表达,同时促进蛋白的合成[18-19]。除此之外,李会荣等[20]发现,肠道菌群失调可提高促炎因子水平、降低抑炎因子水平,为此,益生菌——培菲康或可通过调节肠道菌群而发挥抗炎效果,继而降低炎性应激对营养状态的影响。但由于目前尚缺少研究佐证,且通过对联合益生菌与未联合患者营养不良发生率进行对比,发现并无明显差异,这可能与研究样本量较少有关,但也说明本次研究的不足,因此对于研究结果仍需进一步探究。

综上所述,肠内营养液联合益生菌在结肠造瘘患者营养支持中应用,可进一步纠正肠道菌群失衡,改善机体炎性应激状态,提升机体营养水平。

参考文献

[1]吴琼,杨亚楠,魏学龄,等.直肠癌患者行结肠造瘘术后造瘘口并发症的护理策略[J].贵州医药,2020,44(12):2008-2009.

[2]程功名,王鹏,单留群,等.预防性回肠袢式造瘘术对低位直肠癌保肛术后营养状况及预后的影响[J].湖南师范大学学报(医学版),2021,18(6):237-240.

[3]王燕,贡丽雅,王凤姣,等.益生菌联合肠内营养对结肠癌患者肠黏膜屏障功能及炎症反应的影响[J].中国医药导报,2019,16(14):101-103,108.

[4]吴剑,陈薇薇,陈旦龙.早期肠内营养联合益生菌在重型颅脑外伤病人中临床价值研究[J].肠外与肠内营养,2020,27(2):68-71.

[5]钟明霞,傅聿铭,吴万庆,等.早期肠内营养对结肠癌根治术后患者营养状态及消化道功能恢复的影响[J].癌症进展,2020,18(3):317-320.

[6]任征,王立成,汪海峡,等.术后早期肠内营养和肠外营养对肠道手术预后的影响研究[J].中国全科医学,2019,22(S1):137-139.