北京市初中学生全食物消费现状研究

作者: 王秀丽 张颢城 祝超然 李中慧 刘润雅

摘要:目的与方法:基于问卷调研数据,分析北京市初中学生正餐食物消费数量、种类与结构,以及零食、快餐、饮料和营养补充品的食用情况,并与中国居民膳食指南该年龄阶段推荐参考做了比较。结果:北京市初中学生全食物消费总量不低于膳食推荐水平,三餐分布较为合理;消费食物类别结构方面,植物性食物与动物性食物的消费占比大致是1:2;零食消费是该群体必不可少的能量补充,对零食的选择上,主要关注口感,偏爱甜食,购买地点主要是学校附近的小卖店和小吃摊点。结论:有必要规范校园周边小食部摊点,防范其营养风险与健康风险,同时推动食育教育,提高学生的食物营养素养,引导学生形成健康的食物消费习惯,促进其健康成长。

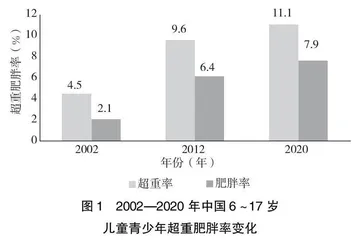

关键词:初中生;全食物消费;零食消费;实证研究 健康是一个人全面发展的基础,是一个国家和民族繁荣昌盛的重要标志,是国家可持续发展能力的重要体现。习近平总书记多次强调身体健康的重要性,指出“要做身体健康的民族”,并把“面向人民生命健康”作为科技事业发展坚持的“四个面向”之一。这为进一步深化、具体化健康中国建设的实施路径指明了方向。少年强则国强,青少年是祖国的未来,拥有身心健康、体魄强健的儿童青少年,是一个民族旺盛生命力的体现。当前我国儿童青少年的体质健康问题十分突出,《我国青少年体质健康发展报告》指出,2010年体重不足的男、女生分别占38.88%、35.89%,肥胖、超重分别占9.41%、5.05%,超市儿童中,1/4的男生是“胖墩”[1]。2020年《中国居民营养与慢性病状况报告》显示,6~17岁儿童青少年超重率与肥胖率共计19%,生长迟缓率为2.2%,贫血率为6.1%[2](图1)。总体来看,儿童青少年的体质健康问题仍然严峻,超重肥胖问题更加凸显,低体重现象继续存在,呈现典型的“双峰现象”。

饮食与健康的关系密不可分,饮食既是导致健康问题的主要作用,也是解决健康问题的重要钥匙。因此,研究儿童青少年的食物消费状况,引导培养其健康饮食行为,对促进其一生的健康幸福发展,对推动健康中国建设和民族复兴均有着重要意义。以往有关中学生的食物消费研究,主要集中在消费行为习惯(包括食物浪费状况)[3-11]、食物营养认识水平[3,11-13],以及某种或某几种特定食物种类的消费[14]等方面,鲜有从中学生全食物消费视角进行的研究。作为备受关注的话题,初中学生的食物消费是一种复杂的社会现象,某种特定食物的消费对青少年的健康状况的确存在影响,但体质健康更受所消费食物总量与结构的影响。鉴于此,本研究以北京市初中学生为研究对象,对青少年的全食物消费进行深入研究,了解其饮食状况、素养与环境,为制定干预政策计划提供实证材料和数据支撑。

1数据来源及说明

本研究所使用的数据主要通过“北京市初中生全食物消费调查”采集得到,该调查分两部分,第一部分为问卷调查,采用二阶分层整群抽样方法抽取样本填答。第一阶段将北京市的初中学校按所在区域分为城区与郊县2类,从每一类学校中抽取1~2个学校,鉴于样本规模考虑,2类学校中共抽取到3所样本学校,其中市区2所、郊县1所。第二阶段从城区2所样本学校中的初一、初二、初三年级中分别随机抽取4个班,从郊县样本学校中在初一、初二、初三年级中随机抽取8个班,共48个样本班级,然后采取整群抽样的方法,把所有样本班级中的学生全部纳入调研对象。共抽取调研学生样本1 897人,回收问卷1 554份,剔除信息填写不完整的问卷、不符合预设被调研者特征的样本以及部分极端值样本,最终有效问卷为1 202份,有效率达77.35%。在有效样本中,女性占42.8%、男性占57.2%,城区样本占44.0%、郊县样本占56.0%(表1)。

2初中学生食物消费推荐标准

《中国居民膳食指南(2016)》(以下简称“膳食指南”)给出了初中学生年龄阶段儿童摄取食物的总量与不同食物摄取量的推荐。膳食指南提出中国居民健康摄取食物的标准,平均每人每日摄取的食物的量分别是谷薯类250~400 g、蔬菜类300~500 g、水果类200~350 g、畜禽类40~75 g、水产类40~75 g、蛋类40~50 g、奶类300 g、豆类与坚果类25 g,每天食物消费量合计1 195~1 785 g。同时,膳食指南也给出了11岁以上儿童的饮食推荐量,每天谷薯类6~9份、蔬菜4.5~6份(其中深色蔬菜至少1/3)、水果3~4份、畜禽类1~2份、水产类1~2份、蛋类1份、奶类1.5份、豆与坚果类0.5~1份,根据膳食指南给出的每种食物每份的总量标准,可以计算出,初中学生每日各类食物的推荐摄取量分别是谷薯类200~540 g、蔬菜类450~600 g、水果类300~400 g、畜禽类40~100 g、水产类40~100 g、蛋类40~50 g、奶类450 g、豆类与坚果类10~25 g,每天食物消费量合计1 630~2 265 g [17](表2)。

为了便于人们按照膳食指南来安排每餐的食物搭配,膳食指南按照平衡膳食的原则,给出了“中国居民膳食餐盘”,在这个餐盘中,食物的安排遵循谷薯类食物占25%、蔬菜占35%、水果和坚果占25%、动物性食物与大豆占15%,另外,每天推荐食用牛奶及制品300 g。

食物多样性是平衡膳食的基本原则,只有三餐食物多样,才有可能达到平衡膳食。若要量化“多样性”,膳食指南建议谷类、薯类、杂豆类食物品种数平均每天3种以上,每周5种以上;蔬菜、菌藻类和水果的食物品种数平均每天有4种以上,每周10种以上;鱼、蛋、禽肉、畜肉类的食物品种数平均每天3种以上,每周5种以上;奶、大豆、坚果类的食物品种数平均每天有2种,每周5种以上。每天不重复的食物种类数达到12种以上,每周达到25种以上,调味品和烹饪用的油不计算在内。按照一日三餐的分配,早餐至少摄入4~5个品种,午餐摄入5~6个品种,晚餐摄入4~5个品种,零食1~2个品种。

三餐的食物量摄取量的安排上,相关研究指出,早餐摄取的各种营养素含量应占全天供给量的30%左右,午餐和晚餐分别为35%~40% [18]。研究同时指出,早餐对初中学生的身体发育、智力发展以及学业成绩有重要的影响[19]。

3北京市初中学生食物消费现状

3.1北京市初中学生食物消费数量与种类

本研究对初中学生全天所有入口食物进行了调研,为方便计算与比较,在统计过程中把初中学生三餐消费的食物(简称餐食)与零食分别进行统计。从调研数据来看,北京市初中学生全天正餐食物消费总量平均为1 582.74 g,最高为2 843 g;正餐消费食物种类平均为15.5种。分性别来看,初中男生在全天正餐食物量高于女生,且具有统计学差异(Sig=.000)。北京市初中学生食物消费量在具体食物类别上表现出较大差异,消费量绝对值最大的前3种食物分别是谷薯类、蔬菜类与奶类,平均值分别为595 g、262 g与198 g;消费量绝对值最少的食物类别是大豆坚果类与水果类,平均值为16 g与77 g。分性别来看,初中女生奶类消费量均值高于男生,但不具有统计学意义上的显著差异;其余6类食物中,女生的消费量均低于男生,且在谷薯类与大豆坚果类这2类食物上具有统计学意义的显著差异。

对照膳食指南给出的该年龄段儿童各类食物的摄取量标准,表3可以看出,北京市初中学生消费谷薯类、肉类、蛋类与水产类的均值均高出推荐量的上限;其中蛋类消费量是推荐量的2倍,谷薯类、肉类高出10%左右,水产类消费略高。大豆与坚果类的消费水平与膳食推荐量相当。蔬菜、水果、奶类消费均值小于推荐量。其中,蔬菜消费量为推荐量的一半左右,奶类消费量不足50%,水果消费最低,仅为推荐量的1/5~1/4。

3.2北京市初中学生食物消费结构

北京市初中生三餐食物消费量的比例为29:36:35,分性别来看,女生早餐、午餐、晚餐占全天食物消费量的比例分别是33%、37%、30%,男生早、中、晚餐的比例为27%、36%、37%。总体来看,北京市初中学生三餐食物份量结构安排近似30:35:35的传统三餐食量分布结构。具体消费食物类别方面,谷薯类占到43.9%,其次是蔬菜和奶类,分别为19.0%与14.9%;肉类、蛋类与水产类均不足10%;与蔬菜相比,水果的占比非常小,较蔬菜的1/4稍强;豆类与坚果类占比最小,仅为1.2%。其中,男生谷薯类与大豆坚果类的消费占比高于女生;奶类、水果类与水产类低于女生。分餐次消费的食物种类来看,牛奶的消费主要集中在早上,且女生人均消费量高于男生。水果类与水产类消费主要集中在午餐。总体上,北京市初中生正餐消费中,谷薯类食物占40.9%,占比最高,其次是蔬菜,占比19%,奶类消费位列第三,占比11.4%。包括肉类、水产、蛋类、奶类在内的动物性食品占比33.5%,谷薯类、蔬菜、水果、豆类与坚果等植物性食品占比66.5%。植物性食物与动物性食物的消费占比大致是1:2的结构(表4)。

3.3北京市初中学生零食消费状况

零食通常是指正餐之外食用的所有食物。研究指出,儿童从零食中能获得20%的热量、15%的维生素和铁元素、20%矿物质[20]。因而,吃零食的儿童,比只吃正餐不吃零食的儿童更易获得营养的平衡。本研究中的零食消费包括食用蜜饯、膨化食品、肉干鱼干、糖果、干果、面包糕点、奶制品等食物。数据显示,北京市初中生的日均零食消费量为129.87 g,其中女生高于男生,且具有显著性差异。在零食消费种类上,日均消费零食种类为2.30种,最高消费7种,男生与女生无统计学意义的显著性差异。每周用于购买零食的花费均值为44元,占周零花钱的96%。在每周支配的零花钱与购买零食花费这2项上,女生均高于男生,且具有统计学意义上的显著性差异。就不同地区来看,城区学生周零花钱均值为78.4元、郊县学生为17元,且具有统计学意义上的显著性差异。但城区与郊县初中学生周支配零花钱均值没有统计学意义上的差别(表5)。选择吃零食的原因中,排在前3位的分别是喜欢零食口味(59.23%)、充饥(49.75%)、减压(38.60%)。有26.87%的学生吃零食是因为无聊,需要打发时间,16.72%的学生是习惯性吃零食,15.39%的学生是看别人吃自己也吃。因而可以判断,有2/3的学生有目的性吃零食,而还有1/3的学生吃零食属于形式性的。在“充饥补充能量”“喜欢口味”“打发时间”这3个变量上,男生与女生具有统计学意义上的显著性差异,男生更倾向于补充能量型消费零食,女生更多是因为喜欢零食的口味和打发时间而吃零食。对不同地区进行比较,零食消费原因在“减压”、“打发时间”、“习惯性消费”与“别人吃也吃”的零食消费“感染性”这5个变量上有统计学意义上的显著性差异。郊县地区的初中学生零食消费更具有“感染性”,城区初中学生在零食消费习惯、通过吃零食减压与打发时间方面要甚于郊县初中学生。在“充饥补充能量”和“喜欢零食口味”这2个变量上,城区和郊县初中学生没有统计学意义上的显著差异,这也反映出,口感好是学生零食消费的主要原因(图2)。

3.4北京市初中生快餐与含糖饮料消费情况

许多研究指出,大量消费麦当劳、肯德基、路边摊等快餐和含糖饮料是导致青少年超重与肥胖的重要因素[21-26]。从自我报告的快餐与路边摊消费频率数据来看,1周吃2次以上快餐的学生占25.3%,1周吃2次以上路边摊小吃的学生占34.1%,超过吃快餐比例,两者合计达59.4%。儿童青少年摄入过多的含糖饮料,不仅会降低白开水、奶及奶制品的饮用量,还会增加龋齿、超重/肥胖、糖尿病和心血管疾病等多种疾病的发病风险。中国居民营养与健康状况监测显示,2010—2012年我国6~17岁学龄儿童平均每周消费3.9次饮料,且随着年龄增长饮料摄入频次逐渐增加,15~17岁青少年达到每周4.8次;日均饮料摄入量为21.0 g。北京市初中生1周喝2次以上含糖饮料的占63.3%,其中,2~3次的有49.3%、4~5次的9.5%,还有4.5%的学生每天都喝,且性别与地区存在统计学意义上的显著性差异,城区初中生高于郊县,女生高于男生(表6)。

3.5北京市初中生营养补充品消费情况