石家庄市大学生添加糖摄入情况调查及影响因素分析

作者: 刘倩 张晓琳 王子岩 李利廷 李增宁 谢颖

摘 要:目的:通过调查石家庄市大学生添加糖的摄入情况,分析影响因素,提出营养干预措施。方法:采用食物频率表法调查大学生含糖食物食用频率和食用量,并用SPSS 25.0进行统计学分析。结果:本研究共纳入学生350人,其中女性277人、男性73人;添加糖平均每日摄入量为56.67 g;男性每日的添加糖摄入量高于女性(Z=-2.396,P=0.017);家住城市的学生摄入的添加糖高于农村(H=18.371,P<0.001);睡眠在9 h以上的学生添加糖摄入量显著低于睡眠时间在7 h及以下的学生(H=16.654,P=0.001);大二学生较大三和大五的学生摄入的添加糖更多。结论:性别、年级、家庭居住地、对自身糖摄入的评价和睡眠时长是影响大学生添加糖摄入量的因素,建议开展营养相关措施,帮助大学生提高营养意识。

关键词:大学生;添加糖;甜食/饮料;饮食

国内外多项研究结果显示,添加糖摄入过多与超重肥胖[1-2]、2型糖尿病及心脑血管疾病等关系十分密切[3-7]。此外,摄入添加糖会影响膳食纤维、维生素和矿物质的吸收[8]。有研究显示,过量的添加糖摄入会导致心理疾病(抑郁症)的风险提高[9]。2015年,世界卫生组织(WHO)建议,无论是成人还是儿童,游离糖的摄入量应减至总能量摄入的10%以下,减到总能量摄入的5%以下或者每天大约25 g以下会有更多健康益处[10]。然而,由于居民营养意识不足,含添加糖食品的购买率呈上升趋势[11],部分人群的添加糖摄入量超过推荐值[12]。便捷的电商平台和大学周围的小吃街提高了大学生的在外就餐率,而商家为改善食物的口感,往往会添加过多的添加糖,间接使大学生日常饮食中的添加糖含量偏高。此外,一些新兴的饮食文化,如某些网红食物,也会对大学生的饮食造成一定的影响。本研究旨在调查石家庄市大学生添加糖的摄入情况,分析其影响因素,并在此基础上提出营养干预措施。

1 对象和方法

1.1 研究对象

2019年8月—2020年2月,采用便利抽样法调查石家庄市在校大学生,共收集到问卷350份。本次调查通过河北医科大学第一医院伦理委员会审批(审批号20210911),所有调查对象均自愿参加。

1.2 研究方法

采用自行设计的食物频率调查问卷,问卷参考项涉及了6个大项和24个小项,基本包含了日常生活中常见的含添加糖食物和饮品。6个大项分别为饮料、饼干、面包、糕点、乳及乳制品、糖果及其他,24个小项分别为果蔬汁、碳酸饮料、特殊用途饮料、奶茶、咖啡饮料、发酵饼干、韧性饼干、装饰饼干、酥性饼干、曲奇饼干、夹心(注心)饼干、威化饼干、西点蛋糕、糕点、切片面包、全麦面包、夹心面包、牛奶、酸奶、酸奶、巧克力、冰激凌、燕麦片及含其他营养成分的燕麦片。由《我国预包装食品含糖量分析》得到常见含糖食品的含糖量,从而得到每人每年糖摄入量,进一步计算得出每人平均每日糖摄入量。

1.3 统计学分析

采用SPSS 25.0进行统计分析。由于该调查人群糖摄入量呈偏态分布,其中计量资料分别用中位数和四分位间距(Q)表示。根据数据性质分别采用秩和检验、卡方检验比较组间差异,采用Logistic回归模型分析影响因素。检验水准α=0.05,P<0.05有统计学意义。

2 结果与分析

2.1 研究对象的基本情况

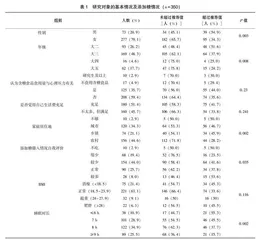

本次研究共纳入石家庄市某高校大学生350人,其中女性人数比例高于男性,占79.1%;年龄主要分布在18~25岁,平均年龄为21岁;汉族为328名,占93.7%。调查结果显示,大学生的添加糖摄入量普遍偏高,有38.3%的学生超过了《中国居民膳食指南(2016)》推荐的添加糖摄入标准。其中,女性添加糖超标比例明显高于男性,低年级学生、家庭居住地为城市、自我评价摄入添加糖较多和较少的学生,更容易过多摄入添加糖。随着睡眠时间的减少,摄入过多添加糖的可能性也随之增加(表1)。

2.2 添加糖的摄入情况

本研究所包含的石家庄市高校大学生添加糖平均每日摄入量为56.67 g。通过正态性检验分析,每日添加糖的摄入量为正偏态分布,中位数为38.67 g,四分位间距为49 g,其中P25和P75分别为19.01、171.06 g。根据秩和检验分析影响添加糖摄入量的可能因素,发现男性每日的添加糖摄入量高于女性,差异有统计学意义,导致该结果的原因可能与男性能量摄入需求高于女性有关(表2)。此外,年级、家庭居住地、对添加糖摄入的自我评价和睡眠时长也有可能影响添加糖的摄入量,差异有统计学意义。对上述变量进行两两比较分析,结果显示,在添加糖摄入与年级的关系中发现,只有大二学生与大三、大五学生添加糖摄入有关(P值分别为0.001 2、0.000),而其他各年级之间没有显著性差异,说明低年级的学生有可能摄入过多的添加糖。在添加糖摄入与家庭居住地的关系中发现,只有城市与农村之间有显著性差异(P<0.001),而农村与乡镇以及城市与乡镇之间没有显著性差异,结果显示,家住城市的学生较农村摄入的添加糖更多。在添加糖实际摄入量与自我评价的关系中发现,认为自身摄入很少与较少、正常和较多之间有显著性差异(P值分别为0.004、0.019、0.023),其他组之间没有显著性差异,结果显示,认为自身摄入很少的学生确实摄入添加糖含量最少,而值得注意的是,认为自身摄入添加糖较少的学生的实际摄入量甚至高于认为摄入正常的学生,自我评价和实际摄入情况的符合率只有20.57%,所以学生对于添加糖摄入量的认知有待提高。在精致糖摄入与睡眠时长的关系中发现,睡眠时间≥9 h与睡眠≤6 h和7 h之间有显著性差异(P值分别为0.003、0.046),而其余各组没有显著性差异,结果显示,睡眠在9 h以上的学生添加糖摄入量显著低于睡眠时间在7 h及以下,说明睡眠时间很有可能会影响添加糖的摄入量。由于本次研究有超过90%的研究对象为汉族,结果偶然性过大,故在此并未进行研究比较。

2.3 大学生添加糖摄入量影响因素的Logistic回归分析结果

以性别、年级、心理压力、生活费、家庭居住地、睡眠时长和含糖食物自评为自变量,添加糖摄入是否超过标准为因变量进行Logistic 回归分析。结果表明,性别、家庭居住地、睡眠时长和含糖食物摄入自评与添加糖摄入是否超过标准有关。与男生相比,女生添加糖摄入超标的OR值为0.397(95%CI为0.219~0.720);家庭居住地在农村与城市或乡镇相比,家住城市的研究对象添加糖摄入超标的OR值为0.507(95%CI为0.293~0.877),家住乡镇的研究对象添加糖摄入超标的OR值为0.382(95%CI为0.203~0.720);与睡眠时长≥9 h的学生相比,睡眠少于6 h的学生添加糖摄入超标的OR值为0.230(95%CI为0.090~0.588),睡眠为7 h学生添加糖摄入超标的OR值为0.319(95%CI为0.144~0.705),睡眠为8 h学生添加糖摄入超标的OR值为0.519(95%CI为0.252~1.068);与自认为摄入含糖食品较多的学生相比,除了自认为不摄入的与添加糖摄入超标无关外,另外3种(认为极少摄入、较少摄入和正常摄入)均与添加糖摄入超标有关(表3)。

3 结论

调查数据结果显示,大学生的添加糖摄入量普遍偏高,有38.3%的学生超过了《中国居民膳食指南(2016)》推荐的添加糖摄入标准。其中,性别、年级、家庭居住地、对自身糖摄入的评价和睡眠时长是影响大学生添加糖摄入量的因素。建议根据这些相关影响因素开展营养相关措施,帮助大学生提高营养意识。

4 讨论

本研究调查结果显示,350名大学生中有124人超过了《中国居民膳食指南(2016)》推荐摄入量50 g/d,更是有66.86%超过了WHO的推荐摄入量25 g/d。其中,男生糖摄入量明显高于女生,但女生摄入超标比率高于男生,这可能与饮食喜好和能量需求相关。有研究显示[11,13],女性的添加糖食品消费率高于男生。家住城市的学生的糖摄入量高于家住农村的学生,这可能是由于家住城市的学生消费水平较高,在饱腹之余,对额外的含糖食品的摄入更多。在糖摄入的自我认知上,认为自身摄入很少的学生确实摄入添加糖含量最少,而值得注意的是,认为自身摄入添加糖较少的学生实际摄入量甚至高于认为摄入正常的学生,所以学生对于添加糖摄入量的认知有待提高。大二的学生较大三和大五的学生添加糖摄入更多,可能是因为随着年级的升高,对添加糖的认知提高,学生有意识控制自身糖摄入。睡眠在9 h以上的学生添加糖摄入显著低于睡眠时间在7 h以下的,这可能是因为睡眠时间较少的学生需要含糖较高的食物来弥补由于睡眠较少带来的不满足感或者用来提神,从而提高生活的幸福感。

为了降低添加糖的摄入,倡导健康生活,国家卫健委启动了“三减三健”的专项行动,以减少糖的摄入[14],使人们有更健康的生活方式,有效预防慢性病的发生。此外,建议开展营养进校园活动,采用多种传播方式和渠道,定向、精准地将科普信息传播到学生群体,加强学生对中国居民膳食指南的熟识度,提高健康意识,特别是对添加糖摄入过多危害的认知,让学生充分了解控制添加糖摄入的必要性,加强对高糖饮食人群的正确引导。在此基础上,定期开展科普宣传的效果评价,及时指导调整宣传内容和方式,增强宣传工作的针对性和有效性。对于学校及学校周边的含糖量高的食物,如奶茶饮料等的售卖,美国食品药物管理局新出台的营养标签法要求将“添加糖”标注在营养标签中,以此来提醒消费者避免过多地摄入糖分[15],因此建议添加营养标签,加强管理。

参考文献

[1]Magnuson Elizabeth A,Chan Paul S.Added sugar labeling[J].Circulation,2019,139(23):2625-2627.

[2]丁彩翠,郭海军,宋超,等.含糖饮料消费与肥胖及体重改变关系的Meta分析[J].中国慢性病预防与控制,2015,23(7):506-511.

[3]Amid I,Ismail,Jason M,et al.Current trends of sugar consumption in developing societies[J].Community Dent Oral,1997,25(6):438-443.

[4]Basu M.Diabetes,obesity and soft drinks[J].Natl Med J India,2007,20(2):102-103.

[5]牟建军,严定一.添加糖与心血管病风险新认识[J].中华高血压杂志,2017,25(4):308-311.

[6]曾力勤.过量摄入果糖不利于肝脏和心脏的健康[J].心血管病防治知识(科普版),2011(14):37-38.

[7]Sneed N M,Patrician P A,Morrison S A.Influences of added sugar consumption in adults with type 2 diabetes risk:A principle‐based concept analysis[J].Nurs Forum,2019,54(4):698-706.

[8]Mansoori S,Kushner N,Suminski RR,et al.Added sugar intake is associated with blood pressure in older females[J].Nutrients,2019,11(9):2060-2071.

[9]Glenn M E,Patlan K,Stidsen CM,et al. Dietary intakes of children enrolled in US early child care programs on child care and non-child care days[J].J Acad Nutr Diet,2022,122(6):1141-1157.