青少年食物消费研究的现状及思考

作者: 王秀丽,李中慧,张颢城,祝超然

摘要:目的:了解青少年食物消费研究现状,系统把握青少年的食物消费状况,分析影响因素并提出干预措施,引导青少年养成健康的食物消费习惯,对促进其身心健康发展具有重要的理论与现实意义。方法:运用文献分析、词云分析等方法,对该群体食物消费相关研究的深入分析,概括了青少年食物消费研究的现状、问题、原因以及干预措施和改善建议。结果:发现以往研究的对象主要关注农村青少年、住校生、弱势群体等特殊群体;研究内容主要集中在食物消费行为习惯、食物营养认识水平,以及特定食物消费情况等方面,对零食、油炸食品、外卖食品与含糖饮料给予了特别重视。结论:对青少年的食物消费研究需要采用实证研究方法,进行定量测度和模式判别,并探索健康消费模式及其引导措施,指导中学生科学消费食物,促进身心健康。

关键词:青少年;食物消费;文献研究

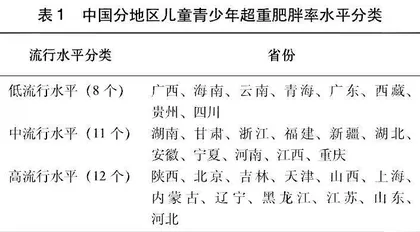

食物消费与身心健康的关系密不可分,它既是促进健康发展的必要条件,也是引起营养健康问题的主要因素。《中国居民营养与慢性病状况报告》显示,2020年,我国6~17岁的儿童青少年经常饮用含糖饮料的占18.9%,超重肥胖率接近20%,且经济发展水平越高的地区儿童超重肥胖率越高[1]。不健康的食物消费导致的慢性病患病率不断攀升,带来个体病痛的同时,也增加了社会财政负担。研究指出,青少年阶段的饮食方式与健康状况不仅影响当下的生活和生长发育,而且会延续到成年期[2]。有文献指出,成年期的心脑血管疾病、肿瘤等往往源于儿童青少年时期的不良饮食行为[34]。少年强则国强,国家非常重视青少年的身心健康,目前已经把儿童青少年肥胖列入重要的公共卫生问题,为了切实加强儿童青少年肥胖防控工作,有效遏制超重肥胖流行,促进儿童青少年健康成长,相关部门做出了制度安排。2021年,国家卫健委与教育、市场监管、体育、共青团中央、妇联等6个部门联合发布了《儿童青少年肥胖防控实施方案》[5],要求以提高儿童青少年健康水平和素养为核心,应对我国儿童青少年不健康饮食引起的健康风险问题。《国民营养计划2017—2030年》中明确规定,要有效控制青少年肥胖率的上升趋势,并提出具体措施[6]。要求的落实与措施的成效,依赖对问题的精准把握和深入研究。随着社会发展,青少年食物消费呈现出多样态特征,亟需进行全面系统的认知和理解。本研究以北京市为例,梳理学者对青少年食物消费相关方面的研究,分析不良食物消费方式的影响因素,健康食物消费方式的养成逻辑,并进一步探讨有效化解由食物消费导致的青少年健康风险的可能空间与可行方式,为引导其养成良好的食物消费方式,促进身心健康成长提供参考(表1)。

1方法与数据

本研究立足中国知网(www.cnki.net)收录的数据库,采用靶向检索法[78]爬梳相关研究,系统探讨北京市初中学生食物消费特征、影响因素以及采取的干预措施及效果。本研究文献纳入的标准是初中学生“食物消费”这一主题,包括研究者公开发表的期刊论文、会议论文、记者及相关人员针对初中学生食物消费问题做出的评议文章和报道。由于本研究主要关注的群体是北京市初中学生,因而搜索文献仅限于中文出版物。在研究领域方面,设置环境科学、生态学、商业经济学、社会学、社会科学其他主题、行为科学、心理学、社会行为问题、食品科学和技术以及人类学,这些领域或多或少会有涉及探讨消费者食物消费行为的话题。此外,为捕捉不同时期的研究,此次文献检索不限制文献发表日期。

文献检索使用的检索词主要包括两个方面:事件的主题词包括“食物消费”“饮食消费”“膳食模式”“饮料消费”“零食消费”;人群限定主题词包括“儿童”“中学生”“中小学生”“初中生”等组合,同一层次的检索词使用中国知网数据库中的布尔运算符“或”,层次之间使用“和”。这是因为初中生的年龄一般处于12~15岁,这个时期从年龄范畴来看,属于青少年群体,有时也被划分为大龄儿童中,更多时候,研究者基于研究抽样方便,也常常把中学生与小学生混合在一起,称为“中小学生”。

通过上述检索设置,并使用中国知网的“引文”功能挖掘,共检索出811篇论文,对首次检索出的论文标题和摘要进行细读,筛选出212篇该年龄段“饮食行为”相关的文献,然后从地域别、文章类型等特征进行全文审查,决定是否纳入本研究范围。其中,对地域别论文采用包括而非专属,即研究中涉及北京市的包括其中,无论是北京与其他地区的比较研究,还是包括北京在内的多地研究,以及没有说明特定地区的全国研究。对同时出现在不同期刊、会议汇编等载体的文献,做只保留其中一篇的处理。通过上述层层审查,筛选出集中在北京市初中学生的食物消费行为特征和影响因素上的期刊论文和会议论文27篇,作为最终的文献分析样本。靶向文献检索、筛选步骤与结果如表2所示。

为了从每项研究中提取相关信息,进行了数据提取工作[9],包括一般信息(标题、作者、文献出版细节)、研究特点以及关于主题的具体信息和注释[10]。围绕关键概念和定义,运用定性分析程序对所有论文进行了全面分析,并在最详细的信息级别进行编码,而且在分析研究的主要结果时,还对青少年食物消费特征和影响因素变量进行了编码。这些代码相互比较,并将其组织为青少年食物消费特征与行为障碍,以及具有相似涵义或代表相似特征的类别。接下来,对中学生食物消费的主要特征、影响因素和干预建议进行描述和讨论。

2研究内容

2.1文献概述

文献检索出27篇有关北京市青少年食物消费方面的研究论文,于1998—2021年间发表在16种期刊或会议论文集上。自20世纪末开始,随着中国经济社会的急剧变迁以及饮食文化的国际交流影响,人们的膳食结构发生了改变,食物消费带来的健康问题凸显,受到了研究者的关注。从图1可以看出,自20世纪末期,科研人员就开始对北京市青少年这一群体食物消费情况进行了探索研究,论文发表零星出现。2005年,中国疾病预防控制中心组织18个省、自治区、直辖市相关部门,开展了“中国城市青少年健康相关/危险行为调查”,不健康的食物消费被纳入青少年危险行为中进行调查研究,这对北京市初中学生食物消费行为的研究起到了极大的推动作用,研究覆盖面较广,但系统性有待加强。

此后,北京市青少年食物消费研究在区县地域范围上有了显著扩大,涵盖了北京市所有区县,并对东城区、西城区、海淀区、朝阳区、昌平区、顺义区、石景山区与房山区初中学生进行了专门研究,也有研究比较了不同年份北京市青少年食物消费变化,北京市城乡以及北京市与其他省区初中生食物消费的差异。从研究文献刊出的杂志来看,大部分研究分散于保健营养、疾病预防、职业健康等杂志,其中《中国学校卫生》发文量占到36%,形成了青少年食物消费研究交流的阵地(图2)。

研究文献中,有22篇文献采用了抽样调查的数据收集方法,占81.5%;采用分层、随机、整群、方便等两种或两种以上混合抽样的占65%;对象仅涉及北京市青少年的研究有17篇(其余为包括北京市但不仅限于北京市),样本规模从240人到13 846人不等,除《北京市2013年中小学生饮食行为状况》研究的样本规模过万之外,其余16篇的样本平均规模为1 818人(图3)。调研工具主要是问卷,其中有8项研究明确指出使用中国疾控中心发起的“中国城市青少年健康相关/危险行为调查”的数据采集工具—“中国青少年健康相关行为调查问卷”(或其本土化修订问卷);也有部分研究采用了地区性“中国中小学生营养与健康状况监测数据”,没有注明问卷工具来源和注明自制问卷的研究占40%。分析方法方面,多为描述统计,仅有两篇文献用了Logistic回归和因子分析模型方法处理数据,缺乏对问题的深入挖掘。

2.2讨论主题和政策影响

运用R软件对文献内容进行定性结构分析,显示出研究文献探讨的主题主要包括北京市青少年的食物消费行为习惯、身体发育和健康状况、影响因素及干预措施等4个方面(图4)。

2.2.1食物消费行为习惯文献通过对北京市青少年的食物消费种类和数量、消费场所、消费行为习惯和食物营养认识水平等方面的研究,了解北京市青少年的食物消费行为和食物营养认知水平。结果显示,青少年消费食物的种类非常丰富,具体食物种类上,研究者主要关注青少年对牛奶、蔬菜、水果、蛋类、肉类、豆类等鼓励食用的食物,以及含糖饮料、油炸食品等普遍认为有害健康的食物的消费和认知。大部分研究指出,青少年在奶类、蛋类、豆类、蔬菜和水果等食物的消费一般达不到膳食推荐量的要求[11],青少年每天吃新鲜水果、蔬菜和每天吃早餐、喝牛奶等健康饮食行为的报告率分别为53.2%、80.0%、71.4%、30.7%[12],甚至有9.3%的青少年基本不饮奶,11.5%的青少年基本不吃豆类食物[13]。对于肉类消费的研究,没有形成一致的结论,有些研究认为超量[17],有些则认为尚未达标[14]。

高荷蕊等[15]研究显示,过去7天中,每天至少1次或以上吃甜点的学生占26.66%,每天至少1次或以上吃油炸食品的占比11.07%,偏食报告率为40.31%。不良饮食行为在中小学生中普遍存在,75.21%的中学生存在不良饮食行为[7],有零食和饮料消费行为的学生比例分别为98.14%和98.23%[16],喜欢不健康类零食的比例为64.16%[17]。也有研究指出,随着对快餐食品、油炸食品健康风险的宣传普及,吃油炸食品、吃快餐、吃路边摊的青少年占比有所降低,但学生的偏食行为仍较为严重,有偏食习惯的占41.49%[18]。

早餐食用情况是最受研究者关注的问题之一,44%的文献专门针对该指标进行了研究,结果显示,能坚持每日均吃早餐的青少年不足60%[14,19]。吃早餐的青少年中,报告早餐经常吃不饱的占16.40%[20]。对不同年份的对比发现,随着时间的推移,不吃早餐的人数占比有上升趋势,且高年级青少年吃早餐率低于低年级,城区低于郊区[21]。不吃早餐的主要原因主要是不饿、不想吃或者没有足够的时间[22]。就吃早餐的地点,一项研究指出,70%的青少年在街边小吃摊点完成[23]。

从倡导厉行节约、反对食物浪费以来,研究者对青少年食物消费中的浪费现象做了分析。2015年,张崛等[14]首次对昌平区青少年的剩饭现象进行了调研,数据显示,有64.8%的学生有剩饭剩菜现象,造成这种现象的原因主要是挑食;王焕英等[24]对朝阳区中小学生的饮食调研中也反映出剩饭现象不容乐观;东城区调研结果显示有67.3%的中小学生有剩饭行为[25]。珍惜粮食、反对浪费的广泛宣传和推动,对改观中小学生的剩饭现象效果非常有限,该群体的剩饭问题仍需深入研究。

营养素养是个人获取、理解和处理食物营养相关信息,以及运用这些信息作出健康决策的能力,不仅包括营养知识,还包括相关的技能和行为。此方面的研究反映,北京市青少年的营养素养仍需加强。2013年,申同洋等[26]研究指出,青少年对15个油盐摄入健康知识的知晓率均较低;2018年,沈艳辉等[27]对北京市4区县中小学生的调研数据显示,仅有1.5%的中小学生具有较高营养素养。2020年,焦欣然等的调研数据显示,22%的学生有够用的营养知识[25]。营养素养的局限导致青少年在选择食物时首先考虑口味(85.4%),其次才从卫生(82.2%)和营养(70.6%)等方面进行选择[14](图5)。

2.2.2影响食物消费行为的因素分析运用R软件的词云分析显示,对影响北京市青少年食物消费行为的因素,研究者主要分析了青少年的性别、年龄等人口统计学特征,除此之外还包括食育经历、家长学历、工作性质和家庭收入等社经地位,以及就餐地点等指标。赵芳芳等[27]对北京市顺义区青少年饮食行为与体重的相关分析显示,男性比女性更容易肥胖,吃早餐比不吃早餐更可能保持正常体重,从而得出性别是危险因素,吃早餐是保护因素。性别因素对体重有统计学意义上的相关性的影响,在研究中数见不鲜,沈艳辉等[28]的研究也持同样的观点;潘香香等[16]的研究认为,男生在冰淇淋、甜食、膨化食品和果汁上的选择比例均比女生少,但选择功能性饮料和碳酸饮料的比例比女生多,且具有显著性差异。焦欣然等[25]的研究指出,学生食物营养知识水平是导致其不健康饮食行为和习惯的主要原因;而女生对健康食物的正确辨识率要高于男生[26]。