鹰嘴豆消化特性及肠道健康作用研究进展

作者: 沈宇标,向沙沙,石丽华,朱炫,应剑,钱和

摘要:目的:进一步了解鹰嘴豆的消化特性及肠道健康作用。方法:对鹰嘴豆的主要营养物质及其在胃肠道中的消化过程和在抗营养因子下的消化特性,被肠道微生物消化及产生的肠道健康作用进行综述,并探讨不同加工方式对鹰嘴豆消化特性的影响。结果与结论:本综述为鹰嘴豆的加工、食用、开发、应用提供科学依据。

关键词:鹰嘴豆;消化特性;营养物质;肠道微生物;加工

我国鹰嘴豆主要分布于新疆、青海、甘肃和云南等省,其中新疆占我国鹰嘴豆种植面积的83%[1-2]。Murty等[3]研究表明,连续12周进食鹰嘴豆100 g,比较容易获得饱腹感,而且对高卡路里食品的摄入也明显减少。Wallace等[4]研究表明,定期食用鹰嘴豆的人群可以降低53%肥胖的概率。基于其营养成分全面及容易让人获得饱腹感的特性,鹰嘴豆常常被加入到沙拉等健身食品中。

1鹰嘴豆的营养价值

鹰嘴豆富含人体所必需的七大营养素,其主要化学组成为(%干基):蛋白质26.94%、脂肪4.45%、膳食纤维19.03%、可利用碳水化合物39%、灰分2.97%[5]。鹰嘴豆是一种高蛋白食品,并且这些蛋白质富含生物活性[6-8]。鹰嘴豆蛋白分为两种:球蛋白和白蛋白。球蛋白是一种贮藏蛋白,主要由豌豆球蛋白和白蛋白组成,占可提取蛋白的60%~80%。白蛋白的含量低于球蛋白,占蛋白质总量的15%~25%,却在酶反应、蛋白质的代谢中起着至关重要的作用[9]。鹰嘴豆富含18种氨基酸,其中包括了8种人体不能自身合成的必需氨基酸,且含量高达353.1 mg/g,接近WHO/FAO推荐的理想蛋白质含量(360 mg/g)。鹰嘴豆蛋白质氨基酸评分约为60.5,总体营养价值高于常见的谷薯类及杂豆类植物蛋白(评分),是仅次于大豆蛋白(评分)的豆类植物蛋白来源[10-11]。

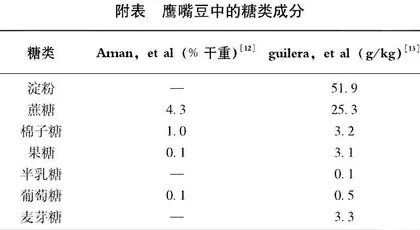

鹰嘴豆中含有多种糖类,主要的单糖和寡糖为:葡萄糖、半乳糖、果糖、蔗糖、麦芽糖和棉子糖。单糖和寡糖在鹰嘴豆中的成分见附表[12-13](附表)。鹰嘴豆中淀粉含量达51.9 g/kg,占总碳水化合物的41%~50%[14],是鹰嘴豆中主要功能物质。其中,抗性淀粉的比例高达35%。鹰嘴豆中的膳食纤维含量达18~22 g/100g,含量远高于其他豆类食品如豌豆(5.1 g/100g),是膳食纤维优质来源[13-15]。鹰嘴豆的不饱和脂肪酸高达86%,主要为油酸、亚麻酸和亚油酸,分别为32.71%、2.25% 、51.15%[16]。此外,鹰嘴豆植物油中还含有维持健康所必需的维生素E(0.82 mg/100 g),为该植物油的抗氧化等多种功能特性提供了物质基础[17-18]。

2鹰嘴豆的消化特性

2.1鹰嘴豆蛋白质的消化特性

在人体消化道中,蛋白质被逐步分解为肽链和氨基酸。体外消化实验发现,相对于黄豆,鹰嘴豆的蛋白质可消化性更高,体外模拟的消化率达到65.3%~79.4%[19-20]。Wang等[19]发现,鹰嘴豆中的蛋白质在短时间内被胃蛋白酶水解后,便会产生小于25 kDa的多肽。SDS-PAGE图谱中发现,不同沉降系数的鹰嘴豆蛋白消化也略有不同。沉降系数为11 S的蛋白会在短时间内立刻水解为较低摩尔质量的多肽,而沉降系数为7 S的蛋白直到30 min后才开始被水解。经过两小时的胃蛋白酶和胰蛋白酶消化后,鹰嘴豆中超过75%的蛋白质能被分解为小分子多肽或者氨基酸,它们作为蛋白质的主要吸收形式,说明鹰嘴豆3/4的蛋白质可被消化吸收。鹰嘴豆蛋白消化水解程度上不仅受蛋白结构也受到体系中抑制剂(如胰蛋白酶抑制剂、植酸,多酚和凝集素等)的影响。鹰嘴豆中的白蛋白具有较高因含有半胱氨酸而不易被胃蛋白酶和胰蛋白酶消化的多肽。这些不易消化的白蛋白多肽中包括了胰蛋白酶抑制剂,因此鹰嘴豆中的蛋白水解消化程度也受到这些胰蛋白酶抑制剂的影响[21-22]。植酸作为抗营养物质可与带正电荷的氨基酸结合,进而降低氨基酸的消化率,抑制人体对鹰嘴豆中蛋白质的消化吸收[23]。但无论是蛋白质结构还是抗营养物质均受到加工方法的影响[24]。

2.2鹰嘴豆淀粉的消化特性

在咀嚼过程中,口腔分泌的唾液淀粉酶能够酶解切断鹰嘴豆中的淀粉[25]。部分消化后的鹰嘴豆淀粉过胃到达十二指肠时,胰腺分泌的α-淀粉酶会把较长链淀粉切割成短链淀粉,后经小肠分泌的α-葡萄糖苷酶将双糖切割成葡萄糖。此时所有快速消化淀粉以及大部分慢速消化淀粉被分解为双糖或者葡萄糖被小肠吸收。相对于土豆、大米等食品,鹰嘴豆淀粉能够在小肠中慢速消化,因而具有较低血糖生成指数(GI= 28±6)[26]。

鹰嘴豆除了因为具有较高含量的慢速消化淀粉和抗性淀粉外,还因为自身两个消化特性而被作为低GI食品。一是鹰嘴豆中皂苷含量高于蒺藜、绿豆、小扁豆和蚕豆等植物,皂苷虽对唾液淀粉酶的活性无明显抑制作用,但能显著降低鹰嘴豆消化过程中α-淀粉酶和α-葡萄糖苷酶的活性[27]。同时,鹰嘴豆中植酸还能与淀粉结合,抑制淀粉酶的作用,降低碳水化合物的消化率[23]。二是鹰嘴豆组织和细胞结构能够减慢甚至阻止淀粉酶与细胞壁内淀粉颗粒的接触,从而降低淀粉被消化酶的利用率。研究发现,将鹰嘴豆蒸煮超过10 min后,其中淀粉酶抑制剂的活性便会消失[23]。但同时也会增加抗性淀粉的含量,因此淀粉的消化吸收不会显著提高。

2.3鹰嘴豆脂肪的消化特性

脂肪的消化吸收与脂肪酸的碳链长短、熔点、饱和度、不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸比值(U/S)有关。碳链短的脂肪酸比碳链长的脂肪酸容易吸收,U/S越高,对应饱和度越低,融点越低,越容易消化[28-29]。Stahy等[30]指出,U/S大于1.5时,仔猪对脂肪的消化为85%~92%。鹰嘴豆不饱和脂肪酸和饱和脂肪酸比值(U/S)达5.7,说明鹰嘴豆中的脂肪能够被较好地消化吸收。与淀粉、蛋白质相类似,鹰嘴豆脂肪的消化吸收也会受其他物质影响。体外消化实验发现,鹰嘴豆中的皂苷含量与脂肪酶的活性呈现负相关进而影响脂肪的消化吸收[27]。植酸可与脂肪酸发生反应,在肠道内生成不溶性物质,从而降低脂肪的吸收率[23-31]。

3鹰嘴豆的肠道微生物消化特性及肠道健康作用

鹰嘴豆蛋白质经过小肠水解消化后,大部分可消化分解为小分子多肽和氨基酸被吸收。而过量的氨基酸以及不被消化的复杂蛋白质则会进入大肠,被肠道微生物进一步分解为各类具有生物活性的代谢物。肠道细菌可以产生天冬氨酸、半胱氨酸、丝氨酸蛋白酶。在典型的粪便样品中,这些细菌酶的表达量远远超过人类细胞产生的蛋白酶量[32]。若鹰嘴豆蛋白未消化完全,复杂蛋白质和过量氨基酸到达大肠后被Fusobacterium、拟杆菌(Bacteroides)、韦永氏菌(Veillonella)以及Megasphaera elsdenii等肠道微生物作为底物发酵产生短链脂肪酸、支链脂肪酸、气体(二氧化碳、硫化氢、甲烷和氨气)和含氮代谢物质如胺类、甲酚吲哚等物质[33]。

通常,只有极少的一部分膳食脂肪到达结肠。已知肠道中的乳酸杆菌(Lactobacillus)、肠球菌(Enterococcus)、梭菌(Clostridia)和变形杆菌(Proteobacteria)可以利用不被小肠消化的脂肪水解成甘油三酸酯进而生成1,2-丙二醇,被其他微生物利用生成丙酸[34]。鹰嘴豆中不被消化的脂肪可在大肠二次吸收利用。

鹰嘴豆中抗性淀粉以及不被消化的淀粉则会逃避小肠吸收进入大肠,到达大肠的淀粉能被布氏瘤胃球菌(Ruminococcus bromii)和青春双歧杆菌(Bifidobacterium adolescentis)这两种菌降解产生益于人体的代谢物,除此之外肠道中也有可能还存在着其他菌能够利用鹰嘴豆的抗性淀粉,如拟杆菌(Bacteroides)和厚壁门菌(Firmicutes)。其中Ruminococcus bromii能通过代谢抗性淀粉产生各种长度的糖和乙酸盐供养其他优势物种并产生更多有益的代谢产物[35-36]。而青春双歧杆菌则是代谢抗性淀粉为乳酸盐和其他短链糖类[37]。Warren等[38]的体外试验也证明,抗性淀粉可以增加瘤胃球菌的相对丰富以及增加短链脂肪酸的含量。鹰嘴豆中抗性淀粉高达35%,因此可推断Ruminococcus bromii 和青春双歧杆菌是消化鹰嘴豆抗性淀粉,并产生肠道益生作用的重要角色。

膳食纤维不易被小肠吸收,一般到结肠中被微生物发酵利用,产生益于人体的活性物质如短链脂肪酸等,或通过增加肠道蠕动性以促进排便[39]。鹰嘴豆中的膳食纤维含量高达19.03 g/100 g,主要为半纤维素[5]。梭菌属是纤维素和半纤维素的主要降解菌,其能降解鹰嘴豆的膳食纤维并释放出能量,产生有益的短链脂肪酸如丁酸和丙酸。根据NHANES[4]研究发现,食用鹰嘴豆的人群比普通人群降低了一半以上的肥胖率。肠道内源性丙酸能够抑制胆固醇合成的特性,在鹰嘴豆预防肥胖方面也起到了不容忽视的作用,小鼠实验证实了给高脂饮食小鼠喂食鹰嘴豆纤维可以增加小鼠肠道中丙酸的浓度,降低肥胖率。此外抗性淀粉除了能够增加肠道中丁酸盐、葡萄糖以外,还能促进一种重要的肠激素肽升高,进而降低人们的食欲,从而自主控制饮食过多[40]。

鹰嘴豆中多种营养物质如氨基酸、脂肪、抗性淀粉以及膳食纤维等可以进入肠道,除了降压减肥,鹰嘴豆对于维持肠道微生态健康也具有重要意义。Monk等[3]发现,给C57BL/6小鼠喂食鹰嘴豆,鹰嘴豆不仅能够增加肠道粘液mRNA的表达从而加强肠道屏障,还会增加肠道中能够合成丁酸的普氏杆菌相对丰度。除此之外,一项人体实验也发现长期食用鹰嘴豆可以增加丁酸合成菌Faecalibacterium在人体中的相对丰度[41]。丁酸作为小肠上皮细胞的能量来源,具有维护肠道黏膜的完整性,同时还具有抗炎、抗肿瘤活性、增强结肠屏障、诱导免疫细胞增殖和分化的作用。因此补充鹰嘴豆能够促进肠道微生物合成丁酸,进而增强肠道屏障和免疫屏障,维护肠道健康。此外鹰嘴豆还可以通过脑肠轴调节机体健康,谷氨酸作为鹰嘴豆蛋白质中含量最多的氨基酸(17.3 g/100 g)[11]。谷氨酸可被拟杆菌、双歧杆菌以及乳酸菌通过脱氨基反应生成γ-氨基丁酸(GABA),GABA是中枢神经系统的主要抑制性神经递质,GABA缺少与抑郁症和焦虑症的发病机制有关[42]。

4加工方法对鹰嘴豆消化特性的影响

随着现代工业的发展,鹰嘴豆加工与食用方法多种多样。食品加工方法是指一系列机械或者热处理方法去改变食品结构或者保存食物。这些加工方法主要包括浸泡,微波,辐射,烘焙,高温或者高压蒸煮等。不同的加工方法会影响鹰嘴豆中营养成分和结构,进而影响营养素的消化。因此探讨加工方法对鹰嘴豆的消化特性对如何食用鹰嘴豆具有指导作用。Clemente等[44]发现,在体外消化实验中,烹饪过的鹰嘴豆的蛋白质有着更好的消化性。100℃热处理鹰嘴豆30 min,白蛋白的消化率显著提高,这可能是由于热处理灭活了胰蛋白酶抑制剂的活性。Donata等[24]证实了这一点,发现100℃蒸煮鹰嘴豆、长时间浸泡鹰嘴豆、微波辐射以及超高温灭菌处理鹰嘴豆都能够有效减少胰蛋白酶抑制剂、植酸单宁等物质进而提高蛋白质的消化吸收率。此外Sahayog等[45]发现,将鹰嘴豆干燥、吸水浸泡、发芽和浸泡后烹饪处理,在体外消化过程中可溶性蛋白百分比,氨基氮的含量均有显著不同,其中发芽后3 d的鹰嘴豆具有最高的可溶性蛋白,吸水后的鹰嘴豆经过体外消化可释放最多的氨基氮。

不同鹰嘴豆加工产品的淀粉消化情况也略有不同,这些产品包括家庭烹饪,罐装和预熟后真空包装完整颗粒的鹰嘴豆,以及鹰嘴豆粉和面粉混合的面包产品。其中,预熟后真空包装完整颗粒的鹰嘴豆产品的快速消化淀粉含量较高,血糖生成指数远高于其他加工方式。而在鹰嘴豆粉和面粉混合的面包产品中,无论使用鹰嘴豆粉还是膨化鹰嘴豆粉,均对面包的血糖指数无影响[46]。SUSHIL等[47]发现,将鹰嘴豆淀粉经过60℃(未糊化淀粉)和95℃(糊化淀粉)热处理后,并用胰α-淀粉酶进行水解,两种温度下处理后的鹰嘴豆并不能提高淀粉酶水解淀粉的能力。此外,热处理后的抗性淀粉含量反而会显著增加,并且更加适合糖尿病病人食用,可以用于降血糖功能食品的研究。