应用食物频率法评价云南德宏跨境地区学龄儿童膳食结构

作者: 李艳茹,SOUCHINDA THILAPHONG,汪洋,徐芳,王松梅,殷建忠,高留飞,张雪辉

摘要:目的:了解云南省德宏跨境地区学生膳食结构,为指导学生平衡膳食提供科学依据。方法:采用整群抽样方法,随机抽取云南省德宏州三个边境县,每个县采用非概率目的抽取一所跨境学生人数较多的小学,总共选取1 341名4~6年级学生作为调查对象,运用食物频率法评估学生膳食质量。结果:所调查学生除谷薯类和畜禽肉类外,其他类食物摄入量均有不足。女生较男生摄入更多的蔬菜和水果,更少的谷薯类食物。傣族学生奶类和大豆类的摄入要多于汉族学生。开设营养健康课的学生畜禽肉类和奶类的摄入要多于未开设的。走读的学生水果类和水产品的摄入要多于住校生。结论:不同学生食物摄入量差距大,膳食结构不合理,需加强营养宣传教育。

关键词:膳食结构;食物频率法;跨境地区;德宏

云南省德宏州三面都与缅甸接壤,如今越来越多的缅甸学龄儿童跨越中缅边界,进入我国云南德宏边境沿线学校就读,他们多集中在义务教育阶段学校,尤其是国门小学,这些缅甸学生享受与中国学生完全一致的优惠边境教育政策[1]。学龄儿童处于身体发育和智力发育的关键时期,也是饮食行为习惯形成的重要时期[2]。2018年4月13日云南省政府发布了“云南省国民营养计划(2017—2030)”,学龄儿童的营养状况逐渐得到重视,但关于跨境地区学龄儿童膳食结构研究未见报道。本研究通过调查云南省德宏州3所跨境小学4~6年级学生的营养状况及膳食结构,分析其存在的问题及原因,为指导学生平衡膳食、制定科学干预措施、选择正确健康教育提供科学依据[3]。

1对象与方法

1.1对象确定

采用整群随机抽样的方法,随机抽取云南省德宏州三个边境县芒市、瑞丽、陇川作为研究现场。每个县采用非概率目的抽样抽取一所跨境学生人数较多的跨边境小学,选取芒市茫海镇小学、瑞丽市姐相乡小学和陇川县拉影国门小学,共3所小学的4~6年级的学生作为研究对象,样本量为1 341人。

1.2调查方法

本研究采用问卷调查的形式,调查问卷包括学生的基本信息和食物频率表,所列的食物种类包括了能代表调查对象总体膳食的大多数食物,要求调查对象对所列食物过去1年的摄入频率以及数量进行回顾,在确定学生膳食内容时借助食物模型及食物容器帮助学生估计长期以往的食物摄入量。

1.3质量控制

调查问卷经研究领域内的专家多次讨论和修改,以确保方案的可行性和有效性;在正式开展调查前进行预调查,并针对预调查中出现的各类问题及时解决。首先严格选择调查员,调查员需要有一定的社交能力、认真负责、工作细心,调查员选定后必须要对其进行统一的系统培训,包括询问方式、问卷的填写方式、具体标准以及出现问题后的解决方案。每天的调查结束之后及时清点问卷份数,设置人员专门负责核查,避免遗漏,保证问卷的完整性和真实性。

1.4统计学方法

用Epidata 3.0建立数据库,双录入调查问卷。用SPSS 21.0和Excel 2010软件进行统计分析。各类膳食摄入情况结果用均数表示,计量资料两组间比较运用t检验,计量资料多组间比较采用方差分析,若P<0.05则进一步做q检验,得出不同组别中各膳食种类摄入量的情况。

2结果与分析

2.1人口学基本情况

年龄:年龄跨度在8~17岁之间,平均年龄11.23岁,其中12岁的学生占比最多,为29.7%。性别:男生692人(占51.6%)、女生649人(占48.4%)。国籍:中国992人(占74%)、缅甸349人(占26%)。民族:汉族429人(占32%)、傣族573人(占42.7%)、掸族182人(占13.6%)、其他(景颇族/傈傈族等)157人(占11.7%)。

2.2膳食种类摄入情况

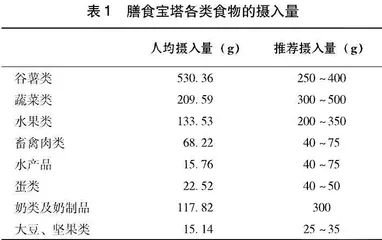

云南省德宏跨境地区学龄儿童食物摄入中,蔬菜、水果、水产品、蛋类、奶类以及大豆坚果类的人均摄入量均未达到中国居民膳食宝塔(2016)推荐摄入量,谷薯类食物的摄入超过了推荐摄入量,畜禽肉类的摄入量在合理范围内(表1)。

2.3性别与膳食结构的关系

表2结果显示,不同性别之间谷薯类、蔬菜类和水果类食物摄入量差异有统计学意义(P<0.05),男生谷薯类摄入量明显多于女生,女生蔬菜类和水果类摄入量高于男生。

2.4国籍与膳食结构的关系

表3结果显示,不同国籍之间蔬菜类食物摄入量差异有统计学意义(P<0.05),缅甸学生摄入量多于中国学生。其他类食物摄入量差异无统计学意义(P>0.05)。

2.5民族与膳食结构的关系

表4结果显示,不同民族之间谷薯类、奶类及大豆坚果类食物摄入量差异有统计学意义(P<0.05)。进一步的 q 检验结果显示,傣族和汉族以及傣族和其他民族之间的谷薯类食物摄入量差异均有统计学意义(P<0.05),汉族和其他民族多于傣族;不同民族中除了傣族和掸族之间以外,其余各民族之间的奶类食物摄入量差异均有统计学意义(P<0.05),傣族和掸族要高于汉族和其他民族;汉族和傣族之间的大豆及坚果类食物摄入量差异有统计学意义(P<0.05),傣族多于汉族。

2.6学校与膳食结构的关系

表5结果显示,不同学校之间谷薯类、蔬菜类、水果类、畜禽肉类、水产品及奶类食物摄入量差异有统计学意义(P<0.05)。对3所学校摄入量差异进行两两比较得出,3所学校之间的谷薯类食物摄入量差异均有统计学意义(P<0.05),拉影>芒海>姐相;芒海和拉影以及姐相与拉影之间的蔬菜类和水果类食物摄入量差异均有统计学意义(P<0.05),拉影多于芒海和姐相;姐相和拉影以及姐相与芒海之间的畜禽肉类食物摄入量差异均有统计学意义(P<0.05),姐相多于芒海和拉影;3所学校之间的水产品食物摄入量差异均有统计学意义(P<0.05),拉影>姐相>芒海;3所学校之间的奶类食物摄入量差异均有统计学意义(P<0.05),姐相>拉影>芒海。

2.7开设营养课与膳食结构的关系

表6结果显示,是否开设营养课之间谷薯类、蔬菜类和畜禽肉类、奶类食物摄入量差异有统计学意义(P<0.05),开设营养课的谷薯类和蔬菜类摄入少于未开设营养课的,开设营养课的畜禽肉类和奶类摄入多于未开设营养课的。

2.8寄宿与膳食结构的关系

表7结果显示,是否寄宿之间谷薯类、水果类、畜禽肉类和水产品类食物摄入量差异有统计学意义(P<0.05),走读生谷薯类、水果类和水产品类摄入多于住校生,住校生畜禽肉类摄入多于走读生。

2.9留守与膳食结构的关系

表8结果显示,是否留守之间各类食物摄入量差异无统计学意义(P>0.05)。

3讨论

3.1跨境学龄儿童食物摄入不足与过量并存

利用中国居民膳食宝塔(2016)对学生的各类食物摄入量的评价显示,蔬菜、水果、水产品、蛋类、奶类以及大豆坚果类的摄入均有不同程度的不足,而谷薯类的食物摄入量相对较多。与卢琼妹等[4]海口市学龄儿童膳食研究相比,云南省德宏跨境地区学生谷薯类食物摄入量明显偏高,水果类、奶类、大豆类偏低。与郭珂[5]甘肃省学龄儿童膳食研究相比,云南省德宏跨境地区学生水果类、水产品类、蛋类食物摄入量偏高。分析原因可能是该地经济水平较内陆沿海地区低,特殊的地理位置,交通运输不便,营养知识欠缺等综合因素造成谷薯类膳食摄入量所占比重较大,其余类食物有不同程度的摄入不足。

3.2跨境学龄儿童膳食结构不合理

不同性别对食物的选择存在差异,女生普遍比男生摄入更多蔬菜和水果,而男生比女生摄入更多谷薯类,与国内同类研究结果一致[6]。不同国籍学生对各类食物摄入量差距不大,膳食结构较为接近。汉族人比起傣族/掸族会摄入更多谷薯类、更少的大豆坚果类和奶类,这可能与少数民族的特殊饮食习惯有关。茫海镇小学校由于住校生不提供牛奶,使得学生奶类的摄入量远低于另外两所学校。开设营养健康课程的学生谷薯类的摄入量更接近推荐摄入量,奶类、畜禽肉类食物的摄入较不开设该课程的学生多。关炳菊[7]的农村小学膳食结构调查显示,开设营养健康课程,学生每周食用奶类、肉类、蛋类的次数明显增加,说明营养健康课程在一定程度上对学生合理膳食行为起到引导作用。研究表明,学生营养知识知晓率与膳食结构存在相关性,学生营养知识掌握越全面,膳食营养摄入评价越健康[8]。走读生水果和鱼虾等水产品的摄入量多于住校生,与魏跃胜等[9]武汉郊区寄宿制学生膳食调查中的结果一致,可能与走读的学生家庭经济条件较好有关。是否留守学生的各类食物摄入无差异。王继凡等[10]研究发现,留守儿童比非留守的营养状况好,而且父母外出打工对于留守儿童的营养状况没有影响。

4建议

4.1认清目前不科学的饮食现状,合理调整膳食结构

中国居民膳食宝塔(2016)谷薯类食物推荐摄入量为250~400 g/d,本次研究中跨境学龄儿童谷薯类食物摄入量比宝塔推荐量最大值高130.36 g/d。谷薯类食物中碳水化合物含量较高,1 g碳水化合物能提供9 kcal能量,高热量谷薯类食物摄入可能是导致学龄儿童超重肥胖的关键因素,所以应适量减少谷薯类食物摄入。本次研究中跨境学龄儿童蔬菜类食物摄入量比宝塔推荐量最小值低90.41 g/d,蔬菜类食物摄入量比宝塔推荐量最小值低66.47 g/d,蔬菜水果类食物中含有丰富的水溶性维生素和膳食纤维,能润肠通便,提高免疫力,建议多吃深色蔬菜水果。优质蛋白质来源于畜禽肉类、水产品和奶及奶制品中,学龄儿童生长发育离不开优质蛋白质,因此畜禽肉类、水产品和奶及奶制品摄入量低是云南跨境地区学龄儿童生长迟滞,身高体重低于全国平均水平的原因之一,建议适量增加鱼禽肉蛋奶的摄入。

4.2与学校、家庭、学生相结合,优化营养健康环境

学校层面上,学校应秉承“健康中国,营养先行”的理念,实现学生合理膳食迫在眉睫。建议加强寄宿制学校食堂管理制度的建设[11],配备具有营养师资格的人员对营养餐的种类及搭配进行指导和监督,做到种类丰富、营养均衡。将营养知识教育纳入到学校教育中来,鼓励开设营养健康课程,大力提升营养知识知晓率[12]。家庭层面上,家庭成员应对学龄儿童的营养状况引起重视,成为健康饮食的引导者,主动了解营养与疾病的关系,肯定均衡营养的膳食模式[13]。建议学生家长给寄宿孩子提供在学校不能满足的水果蔬菜类、鱼虾类和奶类食物,满足机体营养需求,避免营养不良的发生。学生层面上,学生本人作为饮食摄入的执行者,应该认真学习营养健康教育课程,了解各类食物的营养学特点,学会自主搭配均衡营养的饮食。

4.3构建营养健康监测系统,评估营养干预实施效果

为学龄儿童切身利益长远考虑,构建营养健康监测系统是必然的趋势。美国政府对中小学生营养高度重视,设立专门的营养研究中心,定期开展营养健康调查,分析数据形成报告,以利于营养健康标准的完善[14]。建议针对跨境学龄儿童建立数据共享平台,动态监测学龄儿童饮食情况、身体指标、KAP评估等,有利于国家“健康中国2030”“农村义务教育学生营养改善计划”和“国民营养计划”等健康策略的前后对比,并对其成效进行评估。

参考文献

[1]王艳玲,殷丽华,董树英,等.中缅边境地区缅籍学生跨境入学现象研究——基于云南省德宏傣族景颇族自治州的调查[J].学术探索,2017(12):140-145.

[2]中国营养学会.中国居民膳食指南(2011版)[M].拉萨:西藏人民出版社,2010:12.

[3]宋戈,黄建伟,廖侠,等.西安市小学生膳食结构及营养状况分析[J].中国妇幼健康研究,2018,29(4):454-457.

[4]卢琼妹,张笃琪,冯红林,等.海口市6~12岁学龄儿童膳食状况调查[J].实用预防医学,2017,24(6):720-723.