小学生主观不健康饮食态度和行为对其含糖饮料消费频率的影响

作者: 贾菡蕊,姚昕玥,彭俞婷,汪之顼,武洁姝

摘要:目的:探讨与小学生含糖饮料消费相关的自身主观危险因素,为更有效地控制小学生含糖饮料消费提供依据。方法:对江西省南昌市和山西省晋中市5所小学共1 172名小学生的含糖饮料消费频率和消费相关态度、行为及动因进行问卷调查。结果:含糖饮料消费频率“<3次/周”“≥3次/周”的小学生分别占84.1%、15.9%;4.6%的小学生认为饮用含糖饮料不会影响健康、10.2%的小学生表示“不清楚”;18.7%的小学生会将含糖饮料当水喝;41.3%的小学生会因“就是想喝”而喝含糖饮料。单因素分析显示,“认为饮用含糖饮料不影响健康”、“把含糖饮料当水喝”、“就是想喝”都是含糖饮料消费频率较高的影响因素(P<0.05)。调整相关因素后Logistic回归分析结果显示,具有“认为饮用含糖饮料不影响健康”者、“把含糖饮料当水喝”者、“因就是想喝而喝”者含糖饮料消费频率≥3次/周的风险分别是不具有这些特征者的2.179倍(95%CI :1.132~4.192,P<0.05)、2.249倍(95%CI :1.530~3.304,P<0.05)、1.366倍(95%CI :0.968~1.926,P =0.076)。由上述3个主观因素构建的组合危险分数越高的小学生,含糖饮料消费频率越高(P趋势<0.05)。结论:小学生含糖饮料消费频率与其自身主观不健康态度行为有关,应据此采取针对性的干预措施,从根本上控制儿童青少年含糖饮料的消费。

关键词:含糖饮料;态度和行为;小学生;消费频率

随着社会经济的发展,中国居民饮料生产和消费量逐年增加,儿童含糖饮料消费的增长趋势也十分显著[1-2]。过量摄入含糖饮料会增加患龋齿、肥胖、2型糖尿病和血脂异常等慢性疾病的风险[3-6],对儿童的近期和远期健康均构成威胁。近年来,为控制含糖饮料摄入,不少国家尝试采取了销售禁令、增加饮料税收和实施健康预警政策等多种措施,取得了一定的效果[7],但同时也发现,征税会使周边未征税地区的饮料销售量增加[8],而施行销售禁令的同时若辅以针对性的健康教育干预,其长期效果会更佳[9]。小学生处于习惯养成的重要时期,健康生活方式的养成对其终身健康都极为有益。目前有关于含糖饮料消费的学生自身主观危险因素的研究较少,南京医科大学于2018年3—4月对山西省晋中市和江西省南昌市部分小学生进行了问卷调查。

1对象与方法

1.1调查对象

分层整群随机抽取调查点校,招募该校愿意配合且责任心强的小学班主任老师,以班主任所在班级的学生和家长为调查对象。最终得到山西省晋中市3所小学、江西省南昌市2所小学共26个班级的小学生有效样本1 172人,其中男生628名、女生544名;1~3年级学生594名、4~6年级学生578名。

1.2调查方法

采用自行设计的结构化问卷。内容包括一般人口学特征(年级、性别、民族、家庭环境、家庭人均月收入、父亲母亲文化程度)、含糖饮料消费频率和学生对含糖饮料消费的相关态度和行为(包括是否认为饮用含糖饮料会影响健康、是否把饮料当水喝、为什么会喝含糖饮料三个维度的信息)。小学低年级(1~3年级)的调查借助家长会开展,由老师辅助调查员现场讲解、指导家长和学生共同完成,明确其中含糖饮料消费态度行为部分反映的是学生的态度和行为。小学高年级(4~6年级)的调查借助班会开展,老师辅助调查员现场讲解问卷内容,指导学生本人现场填答,家庭特征部分则通过电子问卷的形式由家长完成。所有学生和家长均在自愿、同意、知情的原则下参与调查,符合南京医科大学相关伦理学调查要求。

1.3变量及赋值

受访者被要求回忆最近1月内含糖饮料的消费频率,并从以下5类频率中选择最接近的1个(≥1次/天、3~6次/周、1~2次/周、1~3次/月、<1次/月),并通过5个问题对含糖饮料的态度和行为进行评估:(1)“你是否认为饮用含糖饮料影响健康?”(是/否/不清楚);(2)“你是否把含糖饮料当水喝?”(是/否);(3)“你是否会因口渴而喝含糖饮料?”(是/否);(4)“你是否会因饿了而喝含糖饮料?”(是/否);(5)“你是否会因就是想喝而喝含糖饮料?”(是/否)。对问题(1)、(2)、(5)的不同回答被赋以不同的分数,3个问题的分数相加得含糖饮料消费的组合危险分数,其中问题(1)回答“是”赋0分、回答“不清楚”赋1分、回答“否”赋2分,其他问题回答“是”赋1分、回答“否”赋0分。组合危险分数最终分为0、1、2、≥3四个类别。

1.4质量控制

①为了提高被调查对象的依从性、保证调查质量,调查问卷仅涉及核心内容、时间控制在10分钟之内完成。②结构化问卷经过专家评审、预调查及多次修改形成,问卷的Cronbach α系数为0.855。③调查方案由专家论证确认,现场调查由经统一培训的调查员按照标准流程完成,并得到了班主任老师的支持和配合,以保证被调查学生的有效配合。调查前有统一培训的调查员一对一对班主任老师进行培训。④问卷中提供了含糖饮料的定义、种类及具体的示例,并进行现场讲解,帮助学生和家长理解。⑤现场对问卷进行逻辑核查,调查数据录入为双录入。

1.5统计分析

采用EpiData 3.02软件建立数据库,采用SPSS 22.0软件进行数据的整理和分析;采用例数和百分比进行描述;采用秩和检验进行有序多分类资料的组间比较;采用χ2 趋势检验进行双向有序多分类资料趋势分析;采用Logistic回归模型对小学生含糖饮料摄入频率的影响因素进行多因素分析,检验水准α=0.05。

2结果与分析

2.1小学生含糖饮料消费频率现况

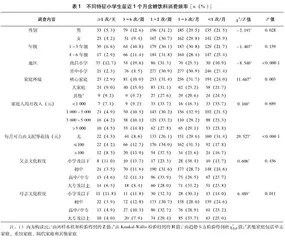

本次调查共涉及1 172名小学生,晋中小学897名,其中1~3年级376人(41.9%)、4~6年级521名(58.1%),男生472人(52.6%)、女生425人(47.4%);南昌小学275名,其中1~3年级218人(79.3%)、4~6年级57人(20.7%),男生156人(56.7%)、女生119名(43.3%)。其中含糖饮料消费频率 “≥1次/天”、“3~6次/周”、“1~2次/周”、“1~3次/月”、“<1次/月”的小学生分别占4.8%、11.1%、31.0%、29.6%、23.5%。含糖饮料消费频率“<3次/周”、“≥3次/周”的小学生分别占84.1%、15.9%。两组秩和检验的结果显示,含糖饮料的消费频率男生高于女生,南昌小学的学生高于晋中小学的学生(P<0.05),1~3年级和4~6年级的小学生之间没有显著差异(P>0.05)。趋势卡方检验结果显示,小学生每月可自由支配零花钱的数量越多,其含糖饮料的消费频率越高(P<0.05);母亲的文化程度越高,小学生含糖饮料的消费频率越低(P<0.05);不同家庭人均月收入和父亲文化程度对小学生含糖饮料消费频率的影响没有显著差异(P>0.05)。不同家庭环境的小学生含糖饮料的消费频率差异显著,进一步两两比较结果显示,跟核心家庭的小学生相比,来自大家庭的小学生含糖饮料消费频率高(P<0.05)(表1)。

2.2小学生自身主观不健康饮食态度和行为因素的分布状况

调查结果表明,85.2%的小学生认为饮用含糖饮料“会”影响健康,4.6%的小学生认为“不会”,10.2%小学生表示“不清楚”;81.3%的小学生“不会”把含糖饮料当水喝。关于喝含糖饮料的原因,54.1%的小学生会因“口渴”而喝,2.6%的小学生会因“饿了”而喝,41.3%的小学生因“就是想喝”而喝饮料。趋势卡方检验结果显示,对于“含糖饮料是否影响健康”认知越正确(是>不清楚>否)的小学生,含糖饮料的消费频率越低(P<0.05)。两组秩和检验的结果显示,把含糖饮料当水喝的小学生、会因为就是想喝而喝饮料的小学生和会因饿了而喝含糖饮料的小学生含糖饮料消费频率较高(P<0.05);而会因口渴而喝饮料的小学生与不会者含糖饮料消费频率无显著差异(P>0.05)(表2)。由于“是否会因饿了而喝饮料”这一问题选择“是”的人数很少,故对上述除此以外的有统计学差异的学生主观内在影响因素做进一步分析,了解其在不同人口学特征上的差异。

在“含糖饮料是否影响健康”这一问题的认知上,晋中小学的学生显著优于南昌小学的学生(P<0.05);来自核心家庭的小学生显著优于来自大家庭和其他家庭的学生(P<0.05),而来自大家庭和其他家庭的小学生之间对含糖饮料影响健康的认知无显著差异(P>0.05);不同其他特征小学生之间的认知没有显著差异(P>0.05)。关于“是否将含糖饮料当水喝”这一行为,每月可自由支配零花钱越多的小学生比例越高(P趋势<0.05),不同其他特征小学生之间没有显著差异(P>0.05)。在喝含糖饮料的内在动因中,除性别和每月可自由支配零花钱外,其他不同特征小学生“会因就是想喝而喝饮料”的报告率存在显著差异,其中4~6年级小学生、南昌小学的小学生“就是想喝”的比例较高;来自大家庭的小学生“就是想喝”所占的比例高于来自核心家庭和其他家庭的小学生(P<0.05),而后两者之间无显著差异(P>0.05);家庭人均月收入越高,父亲、母亲文化程度越高的小学生中“就是想喝”的比例越高(P趋势<0.05)(表3)。

2.3小学生主观不健康态度和行为因素与含糖饮料消费频率的Logistic回归分析

将含糖饮料的消费频率作为因变量,单因素分析有意义的变量(性别、地区、家庭环境、每月可自由支配的零花钱、母亲文化程度、是否认为饮用含糖饮料影响健康、是否把含糖饮料当水喝、是否会因就是想喝而喝含糖饮料)作为自变量,纳入二元Logistic回归分析(表4)。在调整了性别、地区、家庭环境、每月可自由支配的零花钱、母亲文化程度等混杂因素后,Logistic回归分析显示,与“认为影响健康”者相比,“认为不影响健康”者含糖饮料消费频率高(消费频率≥3次/周)的风险增加了117.9%(OR=2.179,95%CI:1.132~4.192,P<0.05);与“不把含糖饮料当水喝” 者相比,“把含糖饮料当水喝”者含糖饮料消费频率高(消费频率≥3次/周)的风险增加了124.9%(OR=2.249,95%CI:1.530~3.304,P<0.05);“就是想喝”者与“不会就是想喝”者相比,含糖饮料消费频率高(消费频率≥3次/周)的风险增加了36.6%(OR=1.366,95%CI:0.968~1.926,P=0.076)。此外,地区(OR=0.298,95%CI:0.203~0.438)和每月可自由支配零花钱(OR= 2.185,95%CI:1.312~3.639)也是含糖饮料消费频率≥3次/周的影响因素(表5)。

2.4小学生组合危险分数与含糖饮料消费频率的关系

对上述3种小学生主观不健康态度和行为因素进行赋值,相加得学生组合危险分数总分。趋势卡方检验结果显示,组合危险分数越高的小学生,含糖饮料消费频率越高(P趋势<0.05)(表6)。

3讨论与结论

本次调查的小学生中,含糖饮料摄入频率≥3次/周的比例为15.9%,低于2016年广州市城区中小学生(30.92%)的调查结果[2],可能随着年代增长,人们对含糖饮料的健康危害了解逐渐加深从而减少了消费。

良好饮食行为的形成是从知识水平的提升、到态度的改变、再到行为转变的过程[10]。有文献报道,饮料相关健康知识与含糖饮料消费没有明显关系[11-12],但本研究结果显示,小学生对含糖饮料是否影响健康的认知影响其消费频率。将含糖饮料当水喝是一种较为常见的不健康饮料消费习惯,与含糖饮料的消费量密切相关,在很多研究中也常作为干预目标[13],本研究证实了这一结论。“就是想喝”反映了学生对含糖饮料的原始渴求,含糖饮料特殊的口感会带来愉悦感,使人对其产生依赖,甚至发展为渴求和成瘾[14]。研究显示,有将近一半的小学生会有这一特点,提示还应该从“成瘾”生理机制的角度展开干预。此外,本研究还发现具有上述危险特征越多,即组合危险分数越高的小学生,其含糖饮料消费频率也越高,同时也提示该分数可能作为一个含糖饮料消费频率高危人群的筛选工具或预测指标。组合危险分数在一定程度上反映了学生的健康素养,有研究表明,健康素养每增加1分,含糖饮料摄入就会减少34 kcal/d[15]。

此外,本研究还显示,男生[6]、来自大家庭[16-17]、母亲文化程度低[18-19]、拥有较多零花钱[16]的小学生,含糖饮料的消费频率较高,与文献报道结果一致;地区对含糖饮料消费频率的影响较为显著,南昌小学的含糖饮料频率高于晋中小学,可能是因为本次调查在3、4月份,此时南方天气渐热而北方尚冷导致的季节差异,也可能与南昌小学生具有“认为饮用含糖饮料不影响健康”和“就是想喝”两种危险特征的比例均较高有关。

综上所述,本研究发现,一些小学生自身具有的不健康特性与其含糖饮料消费密切相关,这些因素都是主观、可改变的,因此,要家校联动,进行针对性地健康教育和指导,通过传递知识、产生信念并形成行为模式培养健康的行为习惯。