中国南方地区中学生不健康饮食行为现状及影响因素分析

作者: 龚艳彬,柴巍中

摘要:目的:调查南方地区中学生不健康饮食行为现状,分析其影响因素,为中学营养教育提供科学依据。方法:采用分层整群随机抽样法选择重庆市(西南)和福建省(东南)共计5所中学3 836名中学生,开展饮食行为问卷调查。结果:中学生不吃早餐、不喝牛奶、经常吃零食、经常喝含糖饮料、经常吃西式快餐和剩饭的发生率分别为2.71%、15.80%、22.89%、5.19%、13.56%、15.25%,不健康饮食行为发生率为52.48%,是否独生子女、居住状况、父母教育程度是影响因素。多因素Logistic回归分析发现,性别、住宿情况和父亲教育程度是中学生不健康饮食行为的独立影响因素,相较于女生和寄宿生,男生(OR=0.847,95%CI:0.736~0.975,P=0.021)和走读生(OR=0.716,95%CI:0.610~0.841,P<0.001)会降低中学生不健康饮食的发生风险;父亲中学/中专教育程度相较于大专/本科及以上教育程度会增加中学生不健康饮食行为的发生风险(OR=1.337,95%CI:1.072~1.667,P=0.001)。结论:我国南方地区中学生不健康饮食行为普遍发生,且与学生性别、年级、住宿和家庭状况密切相关。学校应结合家庭共同开展有针对性的学生营养教育,以便有效改善中学生不健康饮食行为状况、促进健康饮食与体质健康。

关键词:青少年;中学生;不健康饮食行为;影响因素;营养教育

健康饮食行为是WHO为促进青少年健康而大力倡导的健康相关行为[1-4]。研究表明,不健康饮食行为是导致青少年体重增加的重要因素[5-7],增加成年期罹患糖尿病、心脏病、中风和癌症等慢性疾病的风险,是导致全球健康风险的主要因素之一[8]。我国青少年不吃早餐、经常喝饮料、吃零食和快餐等不良饮食行为普遍发生[9-11],学校营养教育和学生科学饮食指导亟需加强。我国七大地理区域饮食风俗习惯与食物资源不同,南北地区差异较大,自会影响不同地域青少年的饮食行为与体质健康。目前权威机构重点关注7~18岁中小学生人群的体质健康[12],针对区域性、中学生各学段人群饮食行为的多维度、多因素调研分析相对缺乏。为此,本课题组于2018—2019年期间选择西南地区和东南地区两省市专题调研南方地区中学生不健康饮食行为现状及影响因素,以便为促进中学营养教育、有效指导青春期中学生科学饮食和改善体质健康状况提供科学指导。

1对象与方法

1.1对象选择

采用分层整群随机抽样法,分别在西南地区的重庆市和东南地区的福建省各选择2~3所中学,共计5所代表性中学作为被调查学校。5所中学以班级为单位,从初一至高三各年级随机抽取若干个班级,抽中班级的所有学生作为人群调查对象,共计3 836人。

1.2问卷设计与实施

参考《中国学龄儿童膳食指南(2016)》[13]和《中国青少年健康危险行为调查问卷》[14],结合相关权威性参考文献,综合、分类整理青少年饮食行为和影响因素,设计调查问卷,经营养学和教育学专家审定与预调查检验完善。问卷Cronbach’s α系数0.762,信度良好。问卷调查内容主要包括:(1)学生一般情况:性别、年龄、年级、民族、是否独生子女、住宿情况、父母教育程度和家庭经济状况等;(2)近1周饮食行为状况,包括剩饭与早餐、牛奶、零食、饮料、西式快餐等摄取状况等6大方面。由班主任老师组织,专业调查员现场指导,学生独立完成问卷填写,调查员当场核验回收。

1.3统计学处理

学生不健康饮食行为包括不吃早餐(≤1次/周)、不喝牛奶(≤1次/周)、经常吃零食(≥1次/天)、经常喝含糖饮料(≥3次/周)、经常吃西式快餐(≥3次/周)和经常吃剩饭(≥3次/周)[15]。本研究将中学生发生上述一种行为便作为不健康饮食行为。采用SPSS 25.0软件进行统计分析,计数资料用频数和百分数表示,组间差异比较采用卡方检验;采用多因素Logistic回归分析,进一步探索学生饮食行为的独立影响因素。

2结果与分析

2.1被调查中学生基本情况

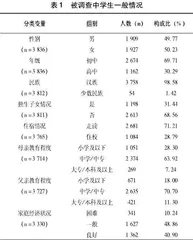

参与调查的3 836名学生中,东南地区976人(25.44%)、西南地区2 860人(74.56%),男生1 909名(49.77%)、女生1 927名(50.23%),初中生2 674人(69.71%)、高中生1 162人(30.29%),独生子女学生1 198人(31.44%),住校学生1 084人(28.79%)(表1)。

2.2被调查中学生饮食行为状况及比较

被调查中学生近1周内不吃早餐、不喝牛奶、经常吃零食、经常喝含糖饮料、经常吃西式快餐和经常吃剩饭的发生率分别为2.71%、15.80%、22.89%、5.19%、13.56%、15.25%。组间比较发现,男生不吃早餐和经常喝含糖饮料的发生率均高于女生(P<0.05),而女生比男生更常吃零食(P<0.05);初中生不吃早餐、经常喝含糖饮料和吃剩饭的发生率高于高中生(P<0.05),而高中生不喝牛奶、经常吃零食和西式快餐的发生率高于初中生(P<0.05);独生子女家庭学生经常吃西式快餐的发生率高于非独生子女家庭学生(P<0.05),而不喝牛奶和经常吃零食、吃剩饭的发生率低于非独生子女家庭学生(P<0.05);住校学生不喝牛奶、经常吃零食和剩饭的发生率高于走读生(P<0.05),而走读生经常吃西式快餐的发生率高于住校生(P<0.05)。此外,父母教育程度和家庭经济状况不同的中学生不喝牛奶、经常喝含糖饮料、经常吃西式快餐和经常吃剩饭的发生率之间也存在统计学差异(P<0.05)(表2)。多重比较发现,父母大专/本科及以上教育程度的学生不喝牛奶的发生率更低(P<0.05);家庭经济状况良好的学生经常喝含糖饮料的发生率更高(P<0.05);母亲小学及以下教育程度的学生经常吃西式快餐的发生率更低(P<0.05);就经常剩饭发生率来看,母亲大专/本科及以上教育程度的学生的发生率更低(P<0.05),父亲中专/中学教育程度的学生发生率更高(P<0.05),家庭经济状况良好的学生发生率更高(P<0.05)。

2.3被调查中学生不健康饮食行为发生现状

52.48%(2 013人)的中学生存在不健康饮食行为,其中非独生子女相对独生子女、住校生相对走读生,不健康饮食行为的发生率更高(P<0.05)。同时,父母教育程度影响中学生不健康饮食行为的发生率(P<0.05)。多重检验结果显示,父母大专/本科及以上教育程度的学生不健康饮食行为发生率更低(P<0.05)。学生不同性别、年级和家庭经济状况对中学生不健康饮食行为发生率的影响无统计学意义(P>0.05)(表3)。

2.4被调查中学生不健康饮食行为多因素分析

以中学生不健康饮食行为作为因变量,将性别、年级、是否独生子女、住宿情况、父母教育程度和家庭经济状况作为自变量,纳入多因素Logistics回归分析,各变量赋值情况见表4。表5结果表明,男生(OR=0.847,95%CI=0.736~0.975,P=0.021)和走读生(OR=0.716,95%CI=0.610~0.841,P<0.001)会降低中学生不健康饮食行为的发生风险,而父亲中专/中学教育程度(OR=1.337,95%CI=1.072~1.667,P=0.010)则会增加中学生不健康饮食行为的发生风险。

3讨论

3.1中学生饮食行为现状

中学生不吃早餐的发生率为2.71%,这与胡春梅[16]、魏霞[17]等的研究结果相似,但低于北京市[18]、广州市[19]的调查结果。中学生不喝牛奶、经常吃零食、经常喝含糖饮料和经常吃剩饭的发生率分别为15.80%、22.89%、5.19%、15.25%,低于江苏省[20]、武汉市[21]、北京市[18,22,23]、深圳市[24]、四川省[25]和长沙市[26]的调查结果。中学生经常吃西式快餐的发生率为13.56%,高于贵州省[27](3.9%)、江苏省[20](6.6%)、中山市[28](6.9%)的调查结果。综合本研究与文献调查结果,可见中学生不吃早餐的发生率有所下降,但其他不健康饮食行为仍然普遍发生且存在地区性差异,提示中学营养通识教育亟需加强,并要依据各地具体情况进行针对性学生科学饮食指导。

3.2中学生不健康饮食行为影响因素分析

52.48%的中学生存在不健康饮食行为,非独生子女、住校学生和父母教育程度低,则中学生不健康饮食行为发生率更高。学生不健康饮食行为涉及不吃早餐、不喝牛奶、经常吃零食、经常喝含糖饮料、经常吃西式快餐和经常吃剩饭等六大方面的各自发生状况,受到学生不同组别之间差异分布的共同影响。相较于独生子女学生,非独生子女学生不吃早餐、不喝牛奶、经常吃剩饭的比例更高,但经常吃西式快餐的比例更低,这可能与独生子女学生得到家长更多关照、零花钱更多、西式快餐可获得性更高有关;相对于走读生,住校学生不吃早餐、不喝牛奶、经常吃剩饭的比例更高,但经常吃西式快餐的比例更低,这可能与学校缺乏学生饮食监管、学校餐厅饮食种类单调、口味单一、校外西式快餐可获得性更低等因素有关;父母教育程度更高,中学生不吃早餐、不喝牛奶、经常吃西式快餐和剩饭的情况更少,这与父母教育程度高、更能指导孩子健康饮食有关[29]。青春期阶段是学生形成健康饮食行为习惯的关键时期。有研究指出,中学生饮食行为习惯的养成受到自身、家庭和社会因素的共同影响[30-31]。本研究发现,学生性别、年级和家庭经济状况对不健康饮食行为的发生状况影响不显著,表明学生不健康饮食行为问题带有普遍性,并不因学生的性别、年级和家庭经济状况而出现显著差异。是否为独生子女、住宿状况、父母教育程度影响中学生不健康饮食行为的发生状况,同时考虑到学生不健康饮食行为普遍发生且不喝牛奶、经常吃零食与西式快餐、经常喝含糖饮料和经常吃剩饭的发生率较高,提示学校应结合家庭共同开展学生营养通识教育,并应进行针对性科学饮食指导,以便更为有效地改善青春期中学生不健康饮食行为发生状况。

3.3中学生不健康饮食行为多因素分析

应用多因素Logistics回归分析控制其它因素的影响后,结果表明学生性别、住宿情况和父亲教育程度仍然对中学生不健康饮食行为存在独立影响。与女生和住校学生相比,男生和走读会降低中学生不健康饮食行为的发生风险;与父亲本科/大专及以上教育程度相比,父亲教育程度较低(中学/中专)则增加中学生不健康饮食行为的发生风险,但父亲小学及以下教育程度对中学不健康饮食行为的影响并不显著,这可能与目前父亲小学及以下教育程度的情况较少,同时父亲小学及以下教育程度的学生家庭经济状况一般较差,受家庭经济条件限制,学生反而在零食、含糖饮料和西式快餐的摄取状况等方面表现较好,因而造成本研究该组别学生不健康饮食行为发生率并不高且居于中间位置。中学生不健康饮食行为发生状况的性别差异显著,这可能与男女学生的身心发育特征和兴趣爱好不同有关,提示学校营养教育应考虑性别因素和青春期中学生身心发育规律。父亲教育程度和走读影响中学生不健康饮食行为的发生状况,进一步印证了家庭状况影响学生饮食行为,学校必须结合家庭共同开展学生营养教育。

4结论

我国南方地区中学生不健康饮食行为仍然普遍发生,不喝牛奶、经常吃零食、经常喝含糖饮料、经常吃西式快餐和经常吃剩饭的发生率较高。学生性别、年级、住宿或走读、是否独生子女、父母教育程度影响中学生不健康饮食行为的发生状况,学生性别、住宿情况和父亲教育程度则表现为中学生不健康饮食行为的独立影响因素。青春期中学生处于特殊身心发育阶段,膳食营养关乎青少年健康成长。中学生饮食选择的自主性、生活环境与缺乏独立生活能力相互作用,使得中学生的膳食摄取必然受到学校和家庭环境的显著影响。为此,本文建议:(1)学校和家庭应高度重视青春期中学生饮食的监管与指导;(2)学校应联合家庭共同开展学生营养教育,家-校合作有利于形成更为良好的教育环境和效果;(3)学生科学饮食指导要考虑学生年级、性别和地区差异,学校营养教育要兼具通识性和针对性。本研究为南方地区区域性横断面研究,尚不能全面充分地反映南方地区青少年不健康饮食行为发生状况以及相关影响因素的因果关系,需待进一步的研究论证。