上海市7~8岁儿童膳食纤维摄入量与其体脂率的关系

作者: 茅晓蒙,盛金叶,赵雪林,汤庆娅,冯一

摘要:目的:分析上海市7~8岁儿童膳食纤维摄入量与其体脂率的关系。方法:采用24 h膳食回顾法收集儿童1天的膳食信息,并在空腹状态下进行体成分测定;根据性别、年龄别体质指数(BMI)分为正常、超重、肥胖3组,另根据其体脂率的P25、P75值点分为低、中、高体脂率3组,比较不同组间膳食纤维摄入量的差异。结果:共纳入265例儿童(男181例、女184例),男、女生之间膳食纤维摄入量(g)无统计学差异(7.30 vs 7.89,P=0.367),但纠正能量摄入后的膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)在男、女生之间存在统计学差异(4.55 vs 5.03,P=0.012);男生正常、超重、肥胖3组间膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)随BMI增加而减少,但无统计学差异(分别为4.58、4.41、3.41 g/1 000 kcal,P=0.29),体脂率低、中、高3组间摄入量存在统计学差异(分别为3.56、3.92、3.36 g/1 000 kcal,P=0.026),并且高体脂率组较中体脂率组差异更为明显(P=0.033);女生正常、超重、肥胖3组间膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)具有类似趋势,但无统计学差异(分别为5.28、4.33、4.46 g/1 000 kcal,P=0.073),体脂率低、中、高3组间摄入量存在统计学差异(分别为5.27、5.36、4.23 g/1 000 kcal,P=0.026),高体脂率组与低、中体脂率组间存在差异(P=0.021,0.036);男生及女生BMI与膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)均无相关性(r=-0.006,P=0.993;r=-0.093,P=0.215),但控制能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物摄入后,男生体脂率与膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)同样无相关性(r=-0.083,P=0.273),但女生体脂率与其摄入量存在明显负相关性(r=-0.185,P=0.013)。结论:本研究中膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)对于7~8岁儿童体脂率影响较BMI更大;相较于男生,女生体脂率与其相关性更高。

关键词:膳食纤维摄入量;体质指数;体脂率

肥胖在中国已成为一个重大的公共卫生问题,而儿童肥胖是成年后肥胖和远期不良健康状况的强预测因素。根据国家监测的数据,2015—2019年,中国6~17岁儿童和青少年的肥胖率达7.9%,超重率达11.1%[1],已是不容忽视的现象。儿童青少年的饮食行为以及食物种类选择与其超重肥胖间存在密切关系[2],油炸食品、高能量零食、含糖饮料等的摄入往往是高危因素,而含膳食纤维丰富的蔬菜水果是保护因素[3]。儿童青少年的膳食纤维摄入量与体质相关[4-5],增加富含膳食纤维的食物和全谷物等可一定程度降低儿童青少年发生超重肥胖的风险。本研究讨论上海市7~8岁儿童膳食纤维摄入量与其体质指数、体脂率之间的相关性,为儿童超重肥胖的膳食指导提供一定的参考依据。

1对象与方法

1.1研究对象

2020年7月—8月,以参加我院“上海优生儿童队列”研究的7~8岁儿童作为调查对象。全部完成膳食调查以及体成分测定的儿童共365例,其中男生181例、女生184例。

1.2研究方法

1.2.1膳食摄入情况调查采用24 h膳食回顾法收集儿童的膳食信息,由陪同儿童的家属准确回顾前1日的食物消耗量情况,并由两位专业注册营养师记录食物量,以及相关数据。膳食摄入量评估采用营养分析软件(上海臻鼎科技有限公司V1.3.1.0版本)进行计算。

1.2.2体格测量调查当日为空腹状态,测量身高时以“cm”为单位,数据精确至小数点后1位;体重及体成分均由体成分分析仪(Inbody 720,BioSpace,韩国)测量获得,体重以“kg”为单位,精确到0.1 kg,并计算体质指数(BMI,kg/m2)。超重肥胖标准依据国家卫生健康委员会2018年发布的中华人民共和国卫生行业标准《学龄儿童青少年超重与肥胖筛查》[6],根据年龄别体质指数定义超重肥胖。

1.2.3统计方法采用SPSS 25.0软件进行数据分析,并采用Kolmogorov-Smirnov法检验数据的正态分布情况,正态分布计量资料以均数±标准差(x±s)表示,两组间比较采用t检验;非正态分布计量资料以中位数和四分位间距[M(Q1,Q3 )]表示,多组间比较采用Kruskal-Wallis 检验,Bonferroni 法校正显著性水平后进行两两组间比较。计数资料以例数(百分率)表示,采用x2检验进行组间比较。相关性分析采用偏相关分析。P<0.05 为差异有统计学意义。

2结果与分析

2.1基本情况

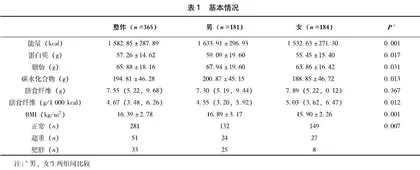

本研究共纳入365人,其中男生181人(49.6%)、女生184人(50.4%);整体超重与肥胖人数分别为51、34人,分别占14.0%和9.3%;男生中超重与肥胖人数分别为24、25人,分别占13.2%、13.8%;女生中超重与肥胖人数分别为27、9人,分别占14.7%、4.9%。男生单日能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物摄入量均高于女生。单日膳食纤维摄入量为7.55 g(5.22 g,9.68 g),男、女生之间膳食纤维摄入量无统计学差异(7.30 g vs 7.89 g,P=0.367);纠正能量摄入后的单日膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)为4.67(3.48,6.26),并在男、女生之间存在统计学差异(4.55 vs 5.03,P=0.012)(表1)。

2.2膳食纤维摄入量在不同体质指数与体脂率之间的差异

男生正常、超重、肥胖3组间膳食纤维摄入量有随BMI增加而逐渐下降的趋势,但无统计学差异;体脂率低、中、高3组间摄入量存在统计学差异(分别为3.56、3.92、3.36,P=0.026),且与中体脂率组相比,高体脂率组摄入量更低(P=0.033)(表2)。女生正常、超重、肥胖3组间膳食纤维摄入量具有同样趋势,但无统计学差异;体脂率低、中、高3组间摄入量存在统计学差异(分别为5.27、5.36、4.23,P=0.026),高体脂率组与低、中体脂率组间存在差异(P=0.021,0.036),但低体脂率组与中体脂率两组间无差异(P=0.562)(表3)。

2.3膳食纤维摄入量与BMI及体脂率的相关性

为了进一步研究膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)与BMI的关系,通过控制能量、蛋白质、脂肪及碳水化合物的摄入量,对其进行了偏相关分析发现,男生及女生BMI与膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)均无相关性(r=-0.006,P=0.993;r=-0.093,P=0.215)。控制能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物摄入及体重后,对膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)与体脂率同样进行了偏相关分析发现,男生体脂率与膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)同样无相关性(r=-0.083,P=0.273),但女生体脂率与其摄入量存在明显负相关性(r=-0.185,P=0.013)。

3讨论

一项对于7~13岁儿童超重肥胖流行趋势的研究发现,上海地区7岁儿童是肥胖发生的高峰,该年龄的男生肥胖率高达28.52%、女生为15.59%[7]。本研究针对7~8岁儿童进行调查,结果显示,总超重和肥胖率分别为14.0%、9.3%,男生超重与肥胖率分别为13.2%、13.8%,女生超重与肥胖率分别为14.7%、4.9%。虽然本研究中超重肥胖率相较于同地域以往的调查偏低,但还是较高于国家总体监测数据,7~8岁儿童的超重肥胖情况仍然是一个不容忽视的问题。房玥晖[8]等利用2010—2012 年中国居民营养与健康状况监测数据,分析发现我国6~8 岁儿童总膳食纤维摄入量男性约为10.2 g/d、女性约为9.8 g/d,而本研究中男生及女生的膳食纤维摄入量较低,仅为7.30、7.89 g/d。此外,本研究中男生及女生纠正能量摄入后的膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)分别为4.55、5.03 g,远低于我国14 岁以下儿童膳食纤维适宜摄入量(10 g/1 000 kcal)的标准[9]。

较高的膳食纤维饮食会通过影响肠道微生态来预防和改善肥胖,其原因包括肠道菌群的丰度增多、影响肠道激素增强饱腹感、改善脂代谢等[10-12]。本研究发现,相较于膳食纤维摄入的总量,纠正能量摄入后的膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)与体脂率的相关性更强,在男生及女生中均发现,体脂率较高的儿童膳食纤维的摄入量(g/1 000 kcal)明显低于体脂较低的儿童。同时,在控制其他影响因素后,膳食纤维的摄入量(g/1 000 kcal)与BMI的相关性较低,与体脂率的相关性更强,并且女生的体脂率与膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)存在明显负相关性。对于儿童而言,其性早熟又与肥胖密切相关,这不仅会造成身体质量指数的增高,而且体内脂肪的堆积会促进儿童性早熟[13-14]。田果等[15]发现,青春期发育较晚的儿童膳食纤维摄入量明显高于发育较早的儿童。因此,膳食纤维对于体脂肪的正向影响是否是影响儿童性早熟的原因之一有待进一步研究。

相较于以往的研究,本研究发现了膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)与体脂率的关系,特别在女生中,体脂率与膳食纤维摄入量(g/1 000 kcal)的关联性更强。与以往的研究不同[16],本研究在BMI中只观察到趋势,而没有统计学差异,可能是由于膳食回顾仅为24 h内的摄入情况,并未完全反映出儿童的日常饮食,这也是本研究的局限性。

综上所述,本研究发现上海市7~8岁儿童单日膳食纤维摄入量偏低,每1 000 kcal的膳食纤维摄入量与体脂率存在一定的相关性,但仍需更大样本进行进一步研究。

参考文献

[1]Pan X F ,Wang L ,Pan A .Epidemiology and determinants of obesity in China[J].The Lancet Diabetes & Endocrinology,2021,9(6):373-392.

[2]Poti J M ,Duffey K J ,Popkin B M .The association of fast food consumption with poor dietary outcomes and obesity among children:is it the fast food or the remainder of the diet?[J].American Journal of Clinical Nutrition,2014,99(1):162-171.

[3]Liberali R ,Kupek E ,Assis M .Dietary patterns and childhood obesity risk:a systematic review[J].Childhood Obesity,2019,16(2):59.

[4] Flynn A C,JMD Thompson,Dalrymple K V ,et al. Childhood dietary patterns andbody composition at age 6 years:the children of SCOPE study[J].British Journal Of Nutrition,2020,124(2):1-21.

[5]Nasreddine L ,Shatila H ,Itani L ,et al.A traditional dietary pattern is associated with lower odds of overweight and obesity among preschool children in Lebanon:a cross-sectional study[J].European Journal of Nutrition,2017(58):91-102.