北京市三所高校大学生营养知信行调查分析

作者: 俞长君 姜铄 王蕊 王文哲 王辰 段俊婷

摘要:目的:了解北京市3所高校在校大学生营养知识、态度和行为 (KAP)的现状及影响因素,为提高营养知识教育,促进身体健康提供参考。方法:于2019年3—11月,采用整群随机抽样方法抽取北京市3所高校1 198名在校大学生为调查对象,对其进行问卷调查和体格测量,问卷主要内容包括基础信息、营养知识、态度、行为4部分,体格测量包括身高和体重。结果:北京3所高校在校大学生营养知识、态度、行为得分均值分别是(5.64±1.49)、(7.29±1.52)、(6.10±1.18)分。不同性别、年级、生源地、BMI及是否接受过营养知识教育学生得分及格率相比,差异有统计学意义(P<0.05)。Logistic回归分析显示,影响营养KAP得分的因素主要有性别(OR=2.11)、生源地(OR=1.40)、BMI(超重与正常体重比较,OR=0.38)和是否接受过营养知识教育(OR=3.12)。结论:北京市3所高校应加强在校大学生的营养知识教育,尤其应引导男性、农村和超重学生通过营养知识指导日常的饮食行为,提升身体素质。

关键词:大学生;营养;知识;态度;行为

近年来,随着社会经济不断发展,人民生活水平不断提高,我国大学生的整体营养状况出现了诸多转变,如不良的膳食行为习惯和不合理的膳食结构所造成的营养素缺乏和过剩等问题日益凸显[1-3]。值得注意的是,以高油、高盐和高热量为典型特点的外卖消费行为正在逐渐成为大学生的膳食主流行为,其所引起的食品安全和健康问题已备受关注[4-6]。研究表明,大学生的膳食行为与其个人的营养知识、态度和行为等综合因素密切相关[7-8]。然而,北京作为全国的高等教育中心,尚未见此类调查。因此,有必要以北京市高校在校大学生为研究对象,调查其营养知识、态度及行为的现状和存在的问题,为高校的营养教育提供依据。

1对象和方法

1.1对象

于2019年3—11月,采用整群随机抽样方法从北京市抽取3所高校,再从这3所学校的1~3年级随机抽取1 198名在校大学生为研究对象。共发放问卷1 300份,回收问卷1 274份,问卷回收率为98%,剔除不合格问卷76份,获得有效问卷1 198份,有效率94.03%。本研究已经民航总医院医学伦理审查委员会审核批准,调查对象均知情同意。

1.2方法

调查员经统一培训后,按事先抽样确定的宿舍号进入宿舍进行面对面调查和体格测量。问卷依据相关专业知识和文献资料自行编制“北京市在校大学生营养KAP调查问卷”[9-10],由基本信息、营养知识、态度和行为共4部分构成。营养知识、态度和行为各10题,共计30道题目。营养知识每题答对赋值1分、答错和漏答赋值0分;态度积极赋值1 分、态度不积极赋值 0分;行为按照题意分别正向计分和反向计分,正向计分中经常赋值1分、偶尔赋值0.5分、很少赋值0分,反向计分与之相反。体格测量由调查员携带统一的身高尺和体重秤进行测定,连续测定2次,取平均值为最终结果。以此结果计算体质指数(BMI),BMI=体质量(kg)/身高2(m2),BMI<18.5为偏瘦、18.5≤BMI<24为正常、24≤BMI<28为超重、BMI≥28为肥胖。

1.3统计方法

利用Epidata 3.1软件建立数据库,校验后导入统计软件SPSS 17.0进行统计学分析。计量资料采用x±s表示,两组间统计分析采用t检验;知信行得分的影响因素分别采用卡方检验和Logistic回归分析进行单因素和多因素分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2结果与分析

2.13所高校在校大学生营养KAP得分现状

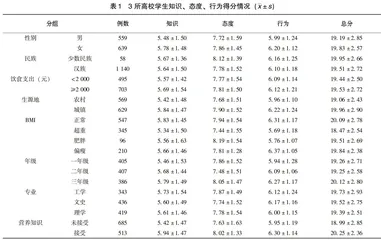

3所高校在校大学生营养知识、态度、行为得分及总分均值分别是(5.64±1.49)、(7.29±1.52)、(6.10±1.18)、(19.53±2.72)分,其中营养知识得分最低,尚未达到60%的及格线;态度得分最高,行为得分与总分尚可(表1)。

2.2影响因素分析

为分析影响营养KAP得分的因素,以总分18分为及格线,将全部研究对象分为及格组和不及格组。女生营养KAP得分及格率显著高于男生,差异有统计学意义(P<0.05);不同年级学生营养KAP得分及格率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。其中三年级及格率最高,为75.91%;一年级及格率最低,为67.9%;城镇学生营养KAP得分及格率显著高于农村学生,差异有统计学意义(P<0.05);接受过营养教育的学生营养KAP得分及格率为84.02%,显著高于未接受过营养教育的学生的及格率61.61%;不同体质指数学生营养KAP得分及格率比较,差异有统计学意义(P<0.05)。其中体重正常学生及格率最高,为78.79%;超重学生及格率最低,为55.36%;不同民族、专业和月饮食支出的学生得分及格率比较,差异无统计学意义(P>0.05)(表2)。

2.33所高校在校大学生营养KAP得分多因素分析

以KAP总分是否及格为应变量(1=及格、0=不及格);以单因素分析中存在统计学差异的性别(1=女、0=男)、年级(2=三年级、1=二年级、0=一年级)、生源地(1=城镇、0=农村)、BMI(3=偏瘦、2=肥胖、1=超重、0=正常)和是否接受过营养知识教育(1=接受、0=未接受)为自变量,采用二元Logistic 回归分析方法研究影响北京市3所高校在校大学生营养KAP得分的独立危险因素。数据分析入选变量的概率标准为0.05,剔除标准为0.10。性别、 生源地、BMI和是否接受过营养知识教育均能够显著影响KAP得分(表3)。

3讨论

拥有正确的营养知识态度和行为对身心健康意义重大,是大学生开展健康管理与促进个体健康的重要基础[11]。目前,我国大学生的营养状况不容乐观,主要表现在不良饮食行为习惯和不合理的膳食结构以及相应的营养知识教育发展缓慢[12-14]。因此,调查北京市3所高校营养KAP的现状,计算不同学生群体营养KAP的得分情况,并分析影响大学生营养知信行得分的主要影响因素具有重要意义。

在1 198名调查的学生中,营养知识的平均得分为5.64分,正确率为56.4%,尚未达到及格标准。其中,“成人每天食盐摄入量是多少”“预防缺铁性贫血应多吃哪些食物”等内容回答正确率不高,分别是15.73%、14.90%,说明学生《中国居民平衡膳食宝塔》及《中国居民膳食指南》了解程度不足。营养态度的平均得分为7.29分,态度良好率为72.9%。这一结果与王双佳等研究结论一致[15],表明北京市3所高校在校大学生具有良好的营养态度,适合合理营养教育干预,以促进采取相应的营养行为。营养行为的平均得分为6.10分,良好行为检出率61.0%。在调查中发现3所学校在校大学生早、中和晚餐的饮食比较规律,但是存在饮食过程中观看电视,玩电脑和手机等行为较为严重。

调查发现,女生营养总分及格率显著高于男生,可能与女生注重生活保养及关注饮食健康与体重管理相关知识相关[16]。城镇学生营养KAP得分及格率普遍高于农村学生(P<0.05),可能与其生活环境易于接受营养知识和健康饮食行为的影响相关[17]。此外,在非学校因素中,不同BMI群体知信行得分及格率存在差异,这一结果与齐磊等研究结论一致[18]。值得注意的是,四种体质指数学生群体中,超重学生各项得分均最低。相较于肥胖群体,超重学生体态、心态及态度上并没有引起其足够的重视,进而没有控制不良的营养行为。调查发现,接受过营养知识教育的学生各项得分远高于未接受过营养教育的学生,说明营养教育有助于提升大学生营养知识储备,改善营养态度,并促使其落实营养行为。

为研究北京市3所高校在校大学生营养知信行得分影响因素,本次研究将调查对象按照营养知信行总分是否及格分为2组,经单因素和多因素分析,最终性别、生源地、BMI和是否接受过营养知识教育纳入了回归模型。是否接受过营养知识教育OR值为3.13,是所有影响因素中影响力最大的因素。研究表明,营养教育可以有效提高大学生的营养知识,能够促进饮食行为的改善[19]。因此,在高校基础通识课程中,开设营养相关选修课程或许能够为提升大学生身体健康提供新的思路。模型中,相较于正常体重人群,超重能够显著影响营养KAP总分,而肥胖和偏瘦影响能力较低。这一结果可能与偏瘦和肥胖人群更加注重体重管理,储备了相当的营养知识有关[18]。因此,高校健康教育应注意超重这一群体,开展适当的教育内容,提高其对危险体态和良好营养必要性的认知。研究表明,性别是影响大学生营养知信行的重要因素[20]。与此一致,调查发现性别能够显著影响营养KAP总分。具体而言,女生知信行总分显著高于男生。这提示高校管理者应注重男生的营养教育,可以开展相应的营养知识沙龙,促进男生女生进行知识交流。此外,生源地能够独立影响营养KAP得分。具体而言,来自城镇的学生营养KAP得分更高。这一结果提示,农村学生很可能因成长环境中接受到的营养知识教育不足更需要补偿相应的营养知识。

综上,开展营养相关知识教育对于提升高校大学生营养知信行具有重要的作用,尤其是对男生、超重和来自农村的学生应有针对性的扩展营养知识教育,并引导学生通过营养知识指导日常的饮食行为,养成良好的饮食习惯,并最终促进身体健康。

参考文献

[1]钟晓婷,王婷仙,周泉,等. 广州市某医科院校大学生营养状况及膳食行为关联[J].中国学校卫生,2021,42(4):529-533.

[2]吴敏,罗擎英,刘蜀坤,等. 四川省雅安市大学生膳食营养状况调查[J].现代预防医学,2018,45(10):1759-1761、1782.

[3]张京舒,罗冬梅,胡佩瑾,等. 中国汉族大学生体质健康与早餐食用频率的关系[J].中国学校卫生,2019,40(10):1471-1474.

[4]苏凡,张思,蒋报文,等. 江西省某高校大学生外卖行为对超重肥胖的影响[J].中国学校卫生,2021,42(1):124-127、131.

[5]张玲玲,熊家豪,王纪川,等. 长沙市大学生外卖食品消费现状及其与超重肥胖的关联[J].中华疾病控制杂志,2020,24(9):1027-1031.

[6]王梦蝶,任弘,白妍,等. 高校女大学生隐性肥胖的影响因素分析[J].中国学校卫生,2020,41(7):1061-1065.

[7]卢士军,陈春宇,唐振闯,等. 高校大学生营养相关知识—态度—行为现况研究——以吉林某高校为例[J].中国食物与营养,2018,24(9):74-77.

[8]梁淑新,张建芬,张娜,等. 河北省某高校大学生营养知信行分析[J].中国食物与营养,2020,26(11):80-84.

[9]何亚琼,束国防,孙桂菊,等. 南京市某高校医学生营养知识-态度-行为及营养状况调查[J].江苏预防医学,2018(2):231-233.

[10]肖爽,邱烈峰. 师范院校大学生营养知识、态度和饮食行为调查研究[J].中国健康教育,2016(7):597-600.

[11]唐玲,郑舒. 西双版纳州大学生营养知识、态度和饮食行为调查[J].中国校医,2021,35(7):501-504.