基于在线课程的混合式教学在食品分析课程思政教育中的改革实践

作者: 李蕾 仝杏花 曹洁

专业课程作为高校“三位一体”思想政治教育培训体系的组成部分,发挥着知识转移和价值导向的双重作用。课程思政是指在整个课程教学过程中引入对学生的思想政治教育,把“立德树人”作为课程教学的根本任务和最终目标。食品工业是我国国民经济的支柱产业和民生保障的基础产业,食品从业人员的职业素养对食品安全和社会发展至关重要,这就要求高校食品专业的教学工作必须将社会主义核心价值观、职业忠诚教育与专业知识融为一体,培养出尊重生命健康、高度诚信自律的食品专业人才。

食品分析是食品科学与工程专业的核心课程,是一门专门研究食品组成成分的检测方法及相关理论,进而评定食品品质的技术性学科。该课程的综合性较强,较难理解,学生普遍存在不好学、不会用、职业素养不足等问题。针对上述问题,文山学院的食品分析课程教学团队进行了基于混合式教学的课程改革探索与实践,以期切实提高学生运用理论知识分析和解决实际问题的能力与职业素养。

一、食品分析课程思政教学改革内容

(一)梳理教学目标

食品分析课程教学团队重新梳理了该课程的教学目标,具体如下。

知识目标:能阐述食品检测的原理、方法,可以评估误差来源;能运用数据处理方法。能力目标:能检测各种食品成分;能对测定数据和现象进行处理、分析和解释,并获得有效的结论;培养学生进行研究设计的能力。思政目标:培养学生严谨的科学精神;增强民族自信;培养食品安全意识和社会责任意识,将学生培养为诚信、爱国、有责任担当、具有时代精神和工匠精神的食品人。

(二)重构教学团队

为强化教师队伍在课程思政方面的认知与实践能力,构建由专业教师和思政专任教师组成的教学团队,定期研讨并深入挖掘课程思政元素,设计思政内容与专业课程内容的融合方案。这一举措不仅增强了教师团队对课程思政重要性的认知,更促使大家自觉将思政教育融入日常教学的每一个环节,实现了思想自觉与行动自觉的高度统一。

(三)修订课程教案

食品分析课程教学团队对该课程的教案进行了修订,以确保思政教育能够自然融入教学内容。在修订过程中,团队教师深入分析教学内容与学生需求、社会需求之间的契合度,确保教学内容既符合教学大纲的要求,又能对学生的毕业和未来发展起到支撑作用。此外,围绕课程思政目标,结合食品分析课程的具体内容,团队教师深入挖掘各知识点所蕴含的课程思政元素及核心素养的实现路径,构建了一套完整的食品分析课程思政融入体系。

(四)构建多元混合教学模式

食品分析课程教学团队利用网络化学习的便捷性,形成了课前、课中、课后紧密衔接,线上教学与线下教学相辅相成,专业知识传授与思政元素渗透融合的全新教学形态。在具体实践中,采用了“BOPPPS+对分课堂”的混合教学模式,将课程实施划分为课前、课中、课后三个紧密衔接的环节。以下以第8周教学内容“食品中蛋白质测定”为例,详细阐述该教学模式的实施过程。

1.课前环节。教师发布任务清单,包括以下三个任务:一是在超星学习通观看微课《凯氏定氮法测定食品中蛋白质》;二是发布课前小测试;三是在学习通平台上讨论“为什么说蛋白质是生命活动的主要承担者”这一问题。

2.课中环节。食品分析课程教学团队在该环节实施了“BOPPPS+对分课堂”的混合教学模式,具体如下。

导入环节(B):教师以案例式问题或探究式问题的形式提出学习内容,如以三鹿奶粉事件为例导入问题:“为什么不良商人要在婴幼儿奶粉中添加三聚氰胺?”

目标(O):展示本节的教学目标,让学生形成成果导向意识,有目的地学习。其中,认知目标为掌握蛋白质的测定原理和方法,能根据国家标准中第一法凯氏定氮法进行蛋白质测定;情感目标为通过小组合作学习,增强团队的协作能力,帮助学生树立高度的社会责任感,共同维护食品安全。

前测(P):在学习通上发布几道判断题或者选择题,检验学生的预习效果。

参与式学习(P):引入对分课堂模式,即划分一半的时间由教师精讲,另一半时间由学生精练,或者讨论、展示等,旨在给予学生充足的操作时间以实现对知识的理解和内化。具体来看,教师先用PPT、动画演示等方式讲授凯氏定氮法测定食品中蛋白质含量的原理、方法,再通过学习通让学生抢答问题,然后讲授蛋白质测定的方法、步骤。通过这种教学方式,学生明白了不良商人在婴幼儿奶粉中添加三聚氰胺的缘由,并通过此事件深刻意识到了作为食品从业者应具备的诚信意识和职业操守。接着,教师布置小组讨论:“我们应该如何解决凯氏定氮法测定食品中蛋白质含量的缺陷呢?”小组通过学习通展示、解释讨论结果。

后测(P):为检测学习成果,教师在学习通发布一道计算题。

总结(S):师生共同回顾并梳理所学内容,帮助学生加深对知识点的理解和记忆。教师最后总结出以下内容:凯氏定氮法应用范围广,适用于各类食品的蛋白质含量测定,但不适用于添加了无机含氮物质、有机非蛋白质含氮物质的食品样品的测定。三聚氰胺非法添加引发的三鹿奶粉事件,反映了部分食品行业从业人员诚信的严重缺失,希望学生能够在今后的工作中严格执行国家标准,讲诚信,具备食品人应有的职业操守,同时能用辩证思维看待食品分析方法,明白任何一种检测方法都有其局限性。

3.课后环节。教师发布两道检测题:一是按照操作顺序写出凯氏定氮法测定蛋白质含量的实验步骤,并简述实验现象。二是采用什么方法验证检测结果的准确性?

(五)利用第二、第三课堂开展思政教育

在教学过程中,食品分析课程教学团队开展了大量的第二、第三课堂教学,并将课程思政融入其中。比如,带领学生到中小学、社区开展食品安全科普宣传活动,提高学生主动服务社会的意识和专业能力,帮助其树立专业荣誉感、职业使命感和责任感。以“高阶性、创新性、挑战度”(两性一度)为标准,引导学生参加云南省农产品检测大赛,以赛促教、以赛督学,使学生在实践中深化对思政理念的理解与认同。安排2周的专业见习,组织学生到三七数字本草检测中心等校外实践基地进行食品检测岗位实习,学习国家标准分析方法,通过岗位体验,培养严谨、认真的操作手法和科学态度,弘扬工匠精神,并提高学生的责任意识。

(六)改革课程评价体系

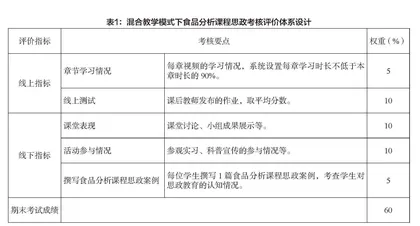

教学团队采用线上线下结合、过程性评价和终结性评价结合的方式,多环节、多维度考查学生的学习成果,具体占比见表1。总评成绩=线上指标(15%)+线下指标(25%)+期末成绩(60%)。

二、食品分析课程思政教学改革成效与反思

在食品分析课程的教学实践中,教学团队始终坚持以立德树人为核心任务,深入挖掘课程专业知识与社会主义核心价值观的内在联系。通过对课程内容进行剖析,挖掘其所蕴含的思政元素,将思政教育有机融入各教学环节。同时,积极拓展第二、第三课堂,组织学生参与社会实践、志愿服务等活动,将思政教育延伸到课堂之外。为实现教学效果最大化,教学团队采用“三结合”的多元混合教学模式,即课前课中课后相结合,通过预习、复习、拓展等环节,确保学生可以全面理解和掌握课程内容;线上教学与线下教学结合,利用学习通等移动网络平台,实现教学资源的共享,提高互动交流的便捷性;专业知识与思政元素有机结合,在传授专业知识的同时,注重培养学生的道德品质和社会责任感。

实践发现,食品分析课程思政教学改革获得了学生的广泛认可,每年的学生评价均为优秀。学生的创新能力和实践动手能力得到了显著提高,专业认同感、社会责任感明显增强。授课班级学生多次获得云南省农产品大赛奖项,获得大学生创新创业训练计划项目立项12项。对2022届食品科学与工程专业的103名毕业生进行跟踪调查发现,有近30名学生在华测、云南云测质量检验有限公司等企业从事质量检测工作,获得了用人单位的好评,包括但不限于工作积极主动、操作能力强、认真负责、具有职业素养等,这和我们在校期间对学生进行的思政教育息息相关。

下一步,教学团队将及时吸纳并分析新的技术知识,确保课程内容与时俱进,实现思政教育从显性到隐性的转变,巧妙将我国近年来的科技进步成果融入课程教学中,培养学生的爱国情怀,激发其创新意识和责任担当。

基金项目:文山学院2022年质量工程项目“食品分析1123课程思政教学改革的研究”(WYZL220610);文山学院2021年质量工程项目“食品分析校级本科一流课程”(WYZL210502)。

作者简介:李蕾(1976—),女,汉族,云南昭通人,副教授,硕士研究生,研究方向为食品加工与安全。

仝杏花(1981—),女,汉族,云南马龙人,副教授,硕士研究生,研究方向为思想政治教育。

曹洁(1984—),女,壮族,云南广南人,讲师,硕士研究生,研究方向为分析检测。