“双碳”背景下高职食品类专业人才培养探索与实践

作者: 邵知扬 赵见营 祭芳 曹淼 王充

食品产业是碳排放的重要来源,在“双碳”战略背景下,我国食品产业迫切面临低碳化转型。高职院校作为重要的人才供给侧,需要培养更多高素质的食品专业人才支撑产业发展。本文深入分析了当前高职食品类专业人才培养工作的新需求,提出了优化培养目标、更新课程内容、汇聚多方资源这三个路径,以助力实现“双碳”目标,为同类高校在“双碳”背景下进行食品专业人才培养和课程改革提供借鉴和指导。

一、“双碳”背景下高职食品类专业人才培养改革的必要性

作为国民支柱产业之一,食品产业不仅规模较大,也是碳排放的重要来源。联合国全球契约组织2021年发布的《企业碳中和路径图》指出,食品摆上餐桌前需要经历研发、收获、加工、分销、零售、储存等多个环节,每个环节均会产生一定量的温室气体。世界经济论坛2021年1月发布的《净零碳排大挑战:供应链的契机》指出,食品行业的碳排放量占全球碳排放总量的25%,超过了建造业、运输业、电子产业、时尚业等产业,居八大行业之首,是全球环境的主要破坏者,推动食品产业早日实现碳中和已刻不容缓。

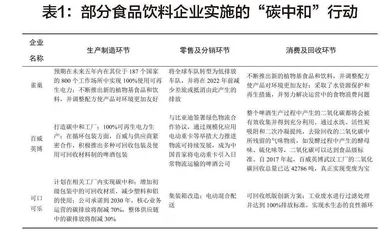

目前,食品饮料制造业正在加速推进碳中和实践,雀巢、可口可乐等全球龙头食品企业纷纷致力于实施碳中和行动(表1),如使用100%的可再生电力以及更持续的包装设计,以实际行动助力“双碳”目标的实现。2021年,伊利集团正式做出了“争取在2050年前实现全产业链‘碳中和’”的社会承诺,成为中国食品行业第一家公布“碳中和”目标的企业。

在此背景下,为实现“双碳”目标,贴近食品产业需求,高校亟需完善食品专业人才培养体系,不断培养具备国际竞争力的全面复合交叉型人才。

二、“双碳”背景下高职专业人才培养的新需求

“双碳”战略提出后,食品行业亟需转型升级,社会亟需兼具掌握绿色低碳食品加工、绿色检测等技术的高素质技能人才。通过调研,食品企业对“双碳”背景下的人才新需求表现在以下三个方面:

(一)培养学生的绿色低碳理念

“双碳”上升为国家战略后,“具备绿色低碳意识”应成为学生的核心专业素养之一。教师在讲授传统专业知识的同时,更应注重培养学生的绿色低碳理念,为学生在今后工作中践行绿色低碳准则、助力“双碳”目标达成打下坚实的基础。实践表明,通过加强绿色低碳教育培训、将“双碳”知识融入课程内容、引导学生参与绿色低碳实践项目等综合措施,可以有效培养学生的绿色低碳理念,使其内化于心、外践于行。

(二)夯实学生的专业核心技能

专业技能是学生职业发展的基础,只有掌握专业核心技能,具备解决复杂问题的能力,学生才能更快对接行业新趋势、适应新变化。实践证明,“岗课赛证”是有效提升人才培养水平,促进人才符合产业、企业需求,并切实提升我国职业教育竞争力的手段。以就业需求为导向,以能力培养为目标,优化课程设置,完善专业教学活动,促进岗课融通、课赛融通,可以突破传统教学模式的瓶颈,切实提高学生的实际操作能力和实践应用能力。

(三)提升学生的高阶创新能力

随着“双碳”目标的提出,我国具备高阶创新能力的高质量人才供给矛盾愈发凸显。随着技术进步和产业升级,高素质技能型人才不仅要掌握扎实的技能,还应具备高阶创新能力,助力实现生产效率的提高和产品质量的改进。

三、“双碳”目标融入高职专业人才培养现状分析

我国很多学者对“双碳”背景下人才培养模式进行了探索和实践。李才明等在“碳中和”理念下,对食品工厂设计课程思政展开了教学设计与实践。林夕宝等指出,“双碳”目标是高职院校人才培养工作高质量发展的外在要求,但当前高职院校人才培养工作与实现“双碳”目标的要求存在一定差距,如部分教师不能正确认知“双碳”目标及科研能力欠缺等。杨帅等提出,当前高等职业教育的“双碳”人才培养工作存在减碳教育理念融入不足、体系不够完善、实践环节不够丰富等问题,需要将减碳理念融入人才培养的各个环节,推动减碳科技创新,深化“双碳”产教融合,拓展减碳实践覆盖面,在“双碳”战略的引领下持续提高人才培养质量。

笔者在文献研究的基础上,采用访谈法和问卷调查法,对“双碳”背景下高职食品类专业的人才培养现状进行了调查。结果显示,当前部分教师和学生对“双碳”理念了解不深,缺乏专业指导,且产学研力度不够。更多教师希望通过开展“双碳”人才培养工作的社会需求分析、构建跨学科模块化课程体系、开展“绿色减碳”校内外实践活动等措施,有效推动“双碳”背景下人才培养体系的优化,从而培养高质量人才。

四、“双碳”背景下高职食品类专业人才培养路径

在“双碳”背景下,食品产业正朝着智能化、绿色化、高值化的方向发展。为培养新形势下的优质人才,高职食品类专业人才培养路径需把握以下三个方面(图1)。

(一)对接“双碳”需求,优化培养目标

在全球气候变化和可持续发展的大背景下,实现“双碳”已成为我国的重要战略目标。职业教育人才培养以学生今后踏入职场所需具备的能力为出发点,在食品行业低碳化转型的背景下,应基于企业调研,梳理当前企业的新需求,并将其融入人才培养目标,致力于培养“懂绿色生产检测、有绿色减碳意识、会减碳技术创新”的高素质食品专业人才。

(二)挖掘“低碳”元素,更新课程内容

食品企业的碳中和路径显示,食品产业的各个环节均会产生碳排放,涉及原料采摘与进厂、生产、检测、销售、消费、废弃物处置等多个环节。基于此,高职食品类专业课程蕴含着丰富的“低碳”元素。比如,在食品加工方面,企业转型会带来设备更新换代、技术工艺升级等,食品机械与设备、食品工厂与设计及各具体加工方向的课程均需充分融入智能生产、可再生电力、可回收包装等“低碳”元素。在增值利用方面,应注重在课程中融入变废为宝、无害化处理等内容,以确保对接食品产业的低碳发展需求。实践表明,粮油加工技术、发酵食品生产技术、肉品加工技术等食品专业核心课程可以引入稻谷副产物米糠高值利用生产米糠油、酒糟通过纳米膜智能好氧发酵技术生产高质量有机肥、鸡下脚料生产新型动物蛋白饲料等“低碳”元素,使学生深入理解“低碳”的必要性和可行性。

(三)培育“绿色”人才,汇聚多方资源

1.深化产教融合,强化实践教学。江苏农林职业技术学院食品类专业主动对接国家“双碳”战略,面向学校周边的食品检测、农产品加工等产业,搭建产教深度融合平台。比如,与中粮集团有限公司、江苏金斯瑞生物科技有限公司、南京雅润茶业有限公司等企业在跟岗实习和“订单班”人才培养方面紧密合作,成立产业学院,构建产学研教协同实践育人体系,为“双碳”人才培养搭台。此外,创新实践教学方式,定期组织学生开展“低碳生活周”“绿动未来,食尚创意”创意食品制作大赛等实践活动,强化学生的实践能力,以实践助力可持续发展。

2.强化师资建设,赋能优质课堂。客观来讲,当前教师普遍对“双碳”战略理解不深,难以保证具备“双碳”意识的人才培养质量,而“双碳”目标对学生综合能力的要求进一步提升,迫切需要强化交叉型“双师”队伍建设。因此,学校应积极将“双碳”理念融入教师培训体系并组织教师开展企业调研,帮助其提升综合素养。此外,教师可探索采用碳中和小班制、碳中和小项目、“双碳”专题报告等多样化的教学方式,聚焦“以学生为中心”,将“双碳”培养融入课堂教学全过程。

3.推进科教融汇,培养创新能力。科技创新是实现碳中和的重要推动力,高职院校应对接“双碳”战略,攻关碳减排、碳零排和碳负排等关键技术,促进技术成果转化。高职学生的实践能力普遍较强,而科研能力存在明显不足,应结合高职院校的人才培育特点,将实践与专业教育、“双创”教育有效融合,以技能大赛、“互联网+”创新创业大赛为媒介,着力提升学生的创新能力,有效激发学生的创新思维。2024年,全国职业院校技能大赛升级为世界职业院校技能大赛,赛制发生了重大变化,创新采用“技能水平、职业素养、应用价值、团队合作、创新创意”五大统一要素,对不同赛道的参赛作品展开整体评价,更能凸显对学生创新能力的考核。在“碳中和”背景下,“食品安全与质量检测”赛项若聚焦“节能减排”“废物可回收、可利用”“智能化、高通量”等,无疑会成为参赛热门。教师应引导学生积极开展“双碳”相关项目研究并参加大赛,以赛促学,有效提升学生的创新能力。

4.打造精品资源,夯实教学基础。“双碳”背景对人才的综合能力提出了更高的要求,这就意味着学习资源应涵盖多学科知识。以此为契机,学校应加强顶层设计,分级分类建设“双碳”系列精品学习资源,包含资源库、新形态教材、在线精品课程、典型案例库等。在打造学习资源时,还应注重构建模块化体系、融入信息化技术和“绿色低碳”的真实案例,推动资源真正解决教学重难点,让学生真正获益。

基金项目:2023年度江苏高校哲学社会科学研究一般项目“‘双碳’背景下高职食品类专业人才培养探索与实践”(2023SJYB2222)。

作者简介:邵知扬(1990—),女,汉族,河南南阳人,讲师,硕士研究生,研究方向为农产品加工与质量检测。

*通信作者:王充(1986—),女,汉族,山东济宁人,助理研究员,硕士研究生,研究方向为教育教学管理。