二十四节气融入幼儿园小班食育活动的实践研究

作者: 胡金晶 刘悠

食育即饮食教育,是一种让教育回归生活的饮食文化教育。相关研究显示,食育活动在促进儿童身体健康、睡眠、社会性发展、学习品质等方面有着积极影响。《中国儿童发展纲要(2021—2023年)》指出,应加强食育教育,加强学校、幼儿园、托育机构的营养健康教育和膳食指导。

二十四节气作为中华优秀传统文化的重要组成部分,蕴含丰富的食育内涵,对人们的健康饮食起到重要的指导作用。本研究先是调查了幼儿园小班的食育现状,然后基于问题提出二十四节气与幼儿园食育活动的融合原则及策略,以引导幼儿养成正确的饮食习惯。

一、幼儿园小班食育现状分析

本研究通过谈话、提问等方式进行了基础调查,并通过日常观察了解班级的食育现状,主要发现两大问题。

(一)幼儿的饮食情况不佳

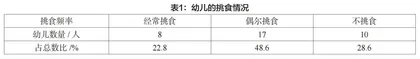

1.挑食、偏食情况多。挑食、偏食即对待食物时只根据自己的喜好选择摄入一种或者几种,属于不良饮食习惯。相关研究表明,偏食、挑食会导致营养摄入不均衡,影响幼儿的生长发育、身体健康。研究团队观察35名幼儿的饮食习惯后发现,8名幼儿经常挑食,大部分幼儿偶尔挑食,10名幼儿不挑食,详见表1。从幼儿挑食的食品种类来看,大多数幼儿不喜欢蔬菜类、菌菇类、肉类以及蛋奶类,尤其是蔬菜和菌菇类,相关数据见表2。当问及幼儿原因时,许多幼儿表示不喜欢菌菇的特殊味道。

2.进餐专注力较弱。注意是对一定对象的指向和集中,专注是将注意在相应时间段内指向某个对象的状态,进餐专注力直接影响幼儿进餐的速度及质量。例如,天气寒冷时,若幼儿进餐专注力较弱,进食速度就会变慢,食物会逐渐变冷,幼儿摄入冷食会影响身体健康,同时影响食物的营养性。研究团队持续观察幼儿进餐情况一周后发现,进餐不专注情况较多,主要表现为与同伴交流、把食物当作玩具、发呆、挑选食物、被其他外界事物干扰等。

3.进餐独立性较差。进餐独立性是指幼儿在没有成人的帮助下能够独立进食。研究团队观察刚入园的35名小班幼儿发现,有22名幼儿能用勺子自主进餐,但是需要教师的间歇帮助;13名幼儿需要教师陪同进餐,需要不断督促或喂饭。最重要的是,大部分幼儿的进餐时间超过合理进餐区间。通过采访家长得知,许多幼儿无法独立进餐的原因在于,其在家时常由家长喂饭,进餐独立性没有得到充分锻炼;还有一部分幼儿在家吃零食较多,到了学校后便不喜欢吃饭。

4.浪费现象严重。研究团队观察发现,刚入园时大部分幼儿缺乏爱惜食物的认知,进餐时会出现玩弄食物、将食物铺满桌面或掉满地板等情况,有的在进餐结束后碗中还剩下很多饭菜。在35名幼儿中,仅有6名幼儿做到了“光盘”,大部分幼儿饭碗中或多或少会留有剩饭,浪费现象较严重。

(二)教师的食育认识不足

教师对于“食育”这个词不陌生,但被问及“食育是什么,如何开展食育活动”时,大部分教师只针对食物特征、餐食制作过程、食物生长特点等开展食育活动,较少提及餐食礼仪、对食物的态度等内容。此外,教师对“将二十四节气融入食育”的方法也理解不清,存在片面或者融入困难等情况。

二、二十四节气融入幼儿园小班食育活动的原则

(一)途径多样性原则

多途径、多方式的食育活动能够给予幼儿丰富的体验,让其在直接感知、亲身体验、实际操作中建构相关经验。对此,教师可以将游戏活动、亲子活动、生活活动贯穿于节气食育活动中,启发幼儿对食物的兴趣,构建幼儿对食育、节气的认识。例如,利用餐前活动让幼儿播报当日食谱,引导幼儿了解作物的生长发育过程、餐食的营养架构、节气的饮食文化等,帮助幼儿建立对节气食物的全面认识。

(二)过程体验性原则

过程体验性即在实施食育活动时,注重让幼儿通过亲身体验、实际操作获得对食物的直接感知,减少使用图片、食物模型等虚假体验。过程体验应聚焦于过程导向而不是结果导向,旨在将抽象的节气文化与真实体验的食育情境相融合,帮助幼儿建构对二十四节气的系统认识。

(三)活动生成性原则

活动生成性即教师利用教育智慧及时捕捉幼儿的兴趣和想法,并形成新的活动内容。相比于有计划、有目的的食育活动,该原则更注重激发幼儿的主动学习兴趣,教师会根据幼儿对食物、餐食的想法,及时开展相应的讨论或活动。比如,夏至时节,利用下午吃西瓜的契机,向幼儿介绍西瓜的外壳、种子、降暑原理等相关知识。

三、二十四节气融入幼儿园小班食育活动的实践策略

在将二十四节气融入食育活动时,教师要基于幼儿的年龄特点、兴趣点,以及节气食育的特点设计组织活动,以节气的“食”与“食俗”为切入点,切实融合节气理念和文化内涵,从而全面、系统、科学地构建食育活动体系,促进幼儿身心全面发展。

(一)加强认知,建立节气食育的深度连接

中国自古便有“不时不食”一说,即要吃时令食物,如清明的青团、春分的春菜、秋分的莲藕等,这是节气养生理念的基本逻辑。教师可将二十四节气中的食俗作为食育活动的连接点,从“食”出发,放射状地开展相关食育活动。这就需要教师充分认识每个节气的时令食物、食俗文化和科学知识,开展既有针对性又丰富多彩的食育活动。

(二)创设环境,增强食育文化的浸润效果

环境作为幼儿的第三位教师,具有隐性教育的价值。通过在教室周围的墙裙、楼道、走廊等位置创设二十四节气食育环境,可引导幼儿认识食物的多样性,感受节气食物的艺术美。比如,教师可以在游戏区域放置花朵、银杏叶、果实等相应节气的食物材料,支持幼儿认识、探索、创作并感知食物的美好;也可以创设“今天我都吃完了!”“我今天吃了……”“我最爱吃……”等留白空间,鼓励幼儿自主进餐,积极强化幼儿的良好进餐行为。

(三)结合习俗,构建多元化的食育实践活动

“教育即生活”,食育活动来源于幼儿生活,是顺应自然的教育活动。教师在将二十四节气融入食育活动时,可基于幼儿的生活经验选择资源、构建活动,尤其是注重具有地方差异的传统饮食文化,支持幼儿认识我国各个地区节气饮食传统的一致性与差异性。

1.依托“四食”开展食育活动。“四食”即食知、食趣、食礼、食操,教师可基于节气中的“食”,开展四个维度的活动,如图1所示。食知即认识,主要包含食物种类、特点、营养价值等内容。食趣是基于游戏化的手段,让幼儿参与真实的美食制作过程,从而激发幼儿对食物的兴趣,形成对食物的喜爱与关注。食礼即行为礼仪,包括餐前卫生、餐具使用、自主进餐、餐后收拾等进餐礼仪,正确的坐姿、拿餐具的方式、光盘行为等都能够作为教学内容。食操即寻找食物本源,通过让幼儿参与食物部分或全部的种植、生长、采摘和制作过程,可以让其获得食操经验,并切身了解食物的来之不易,学会珍惜食物,同时提高科学探究能力。例如,在惊蛰节气,可以让家长和幼儿共同制作冰糖雪梨,鼓励幼儿参与食物制作的全过程;在小满节气,通过开展种植活动,让幼儿明白小麦要经历播种、拔节、抽穗、扬花、收割、脱粒等过程。

2.多渠道增强节气食育信息量。教师可以充分利用园所公众号、视频号等新媒体平台,推送二十四节气内容,如节气文化、习俗、饮食养生等,引导家长关注节气食育文化。也可定期推送园所食谱、开展食谱播报,使幼儿由被动学习转变为主动学习,强化他们的食育意识,提高对各种食物的兴趣。还可利用信息技术,通过图片、视频、诗歌等方式,让幼儿在充分观察、交流中习得地域的节气食俗,如惊蛰吃梨、秋分摘柿等。

(四)家园共通,拓展食育活动的发展空间

家庭一直以来都是幼儿园强有力的合作伙伴,教师要充分利用家庭资源,让家长带领幼儿体验二十四节气,感受家庭节气活动以及相关的习俗和食俗,充分拓宽幼儿的食育活动空间。比如,幼儿园在各种节气来临时组织谷雨做青梅饮等各种亲子活动,让家长参与到食育活动中,这样既能深化食育活动的价值,使幼儿理解节气、认识节气,又能提高家长的食育认知,做到家园一致,改善幼儿的饮食行为习惯。

课题项目:湖南省教育科学“十三五”规划2019年度一般课题“幼儿园多元化膳食管理的实践研究”(XJK19CTW016)的阶段性研究成果。

作者简介:胡金晶(1995—),女,汉族,湖南长沙人,中小学一级教师,硕士研究生,研究方向为学前儿童发展与学习。

刘悠(1992—),女,汉族,湖南湘乡人,中小学二级,大学本科,研究方向为学前教育。