融合思政元素的无机化学课程教学改革

作者: 徐丽

课程思政教育应该整合思政内容与专业课程教学,为思政教育注入活力,深化专业课程内容,并拓展理论教学的文化育人作用。随着社会对食品安全问题关注度的提升,高等教育机构对食品专业学生的思想政治教育和职业道德培养也显得尤为关键,将思政教育融入食品专业课程教学中,已成为教育改革的重要方向。

无机化学是食品科学、化学工程、医药学和生物学等多个专业领域的基础课程,对本科生的科学素养和价值观形成具有重要影响。将无机化学课程与思政教育相结合,有助于培养学生的思想道德修养并提高其科学文化素养。为了解决教学中理论与实践脱节、实践教学不足等问题,有学者提出了线上、线下、理论、实践、思政相结合的混合式教学模式,以及围绕时事热点的思政教育方法。本文以广东药科大学食品科学学院为例,探讨了如何将思想政治教育的理念有机融入无机化学课程教学中,旨在构建一种适应食品专业学生特点的教学模式,帮助学生树立正确的世界观、人生观和价值观,同时提升其专业知识水平和综合素质。

一、无机化学课程思政教育新视角

无机化学是食品专业新生的必修入门课程,不仅为学生提供了必要的化学知识,还为其后续学习和研究奠定了坚实的基础,对学生的专业发展具有至关重要的作用。习近平总书记指出,“要不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性”,因此无机化学课程需要重新定位其思政教育模式,以提升教学的思想深度并加强实践关联。

首先,面对新生对专业的迷茫和对课程重要性的质疑,教师需要在教学中明确无机化学与未来专业课程的紧密联系,特别是课程伊始,就要让学生认识到这门课程的价值。比如,通过讲授化学史,激发学生的爱国情感和奋斗精神,引导学生形成正确的人生观和价值观,增强其文化认同,激励其在新时代积极做出贡献。这样的思政教育新定位旨在促进学生全面发展,使其坚定理想信念,培养家国情怀。

其次,采用创新性的教学策略。在本科教学改革的推进过程中,无机化学作为食品专业的核心课程,面临诸多教学挑战,如内容繁多、课时紧张、知识体系复杂且抽象、理论与实践脱节、学生化学基础差异大等问题,导致学生学习被动,缺乏深入理解和自主解决问题的能力。为此,教师需采取创新性的教学策略,将化学史、化学家贡献、课程与生活生产的联系以及化学前沿研究融入基础理论教学中,点燃学生的热情,使其从被动接受知识转变为主动寻求知识。

最后,教师应充分考虑学生的学习需求和认知特点,合理设计教学内容,将理论知识和情感教育相结合,创造有深度、有内涵的互动课堂,既传递科学知识,又增强课堂的吸引力和互动性,激发学生的主动性和创造力,培养具有创新精神和实践能力的专业人才。具体而言,无机化学课程是食品专业学生开启学术旅程的基石,可以为高年级课程和科研工作奠定基础,将食品加工、检测等实用知识融入无机化学课堂中,不仅能激发学生对专业课程的兴趣,还能提高学生解决实际问题的能力。教学设计需同步食品行业需求,全面提升学生的专业技能、创新思维和实践能力,并拓宽其国际视野。在这一过程中,思政教育的新视角在于激发学生的科研兴趣,加强其科研思维,促进其学习方法的改变,确保学生掌握核心的学科基础知识,以培育符合行业需求的高素质人才。

二、无机化学课程思政教育实践

(一)课程思政元素的挖掘和设计

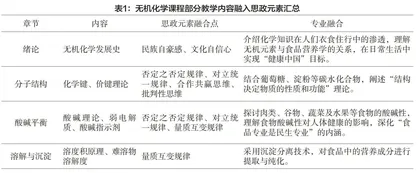

无机化学课程部分教学内容融入思政元素的情况如表1所示。

(二)讲好绪论课,增强民族自豪感

教师在教学中需先夯实专业理论基础,确保学生掌握关键知识和技能。在此基础上,运用多元化的教学手段和信息技术手段,巧妙整合思政教育,引导学生形成正确的价值观。如同将思政教育的“盐”溶入专业教育的“汤”中,为学生带来丰富而有益的学习体验。

中华民族悠久的历史和辉煌的文化,是培养学生民族自豪感与文化自信的丰富“土壤”。无机化学课程的绪论部分,不仅是专业启蒙,也是思政教育的关键环节。比如,在教学过程中播放北京奥运会开幕式的视频,向学生展示中国古代四大发明的卓越成就及其对全球文明的深远影响,有效激发学生对先人智慧的钦佩之情,进而培育其民族自豪感和文化自信。通过绪论内容,不仅要让学生明确学习无机化学的目的,更要让学生在专业学习中融入对中华文化的深刻理解和思考,从而为国家的未来发展贡献自己的力量。

(三)引入辩证哲学思想,塑造科学世界观

德国化学家肖莱马强调了化学发展与辩证法原则的密切联系,因此在无机化学课程教学中融入哲学思想和辩证法原理至关重要,有助于培养学生的辩证思维,助力其建立科学的世界观和方法论。以原子结构的历史发展为例,从道尔顿的原子模型到现代电子云模型的过渡,展示了人类对自然界认知的不断深化,体现了认识与实践相互促进的辩证关系。化学反应中化学键的断裂与形成、能量变化、沉淀反应等现象,皆体现了矛盾的对立统一。光的波粒二象性、水的两性等概念,进一步揭示了事物的复杂性,体现了辩证法的应用。在酸碱平衡的教学中,从酸碱理论到现代理论的发展,展现了科学理论不断完善的过程,体现了发展的普遍性。化学热力学的形成和应用,如吉布斯判据,不仅指导着我们如何预测和判断化学反应的可行性和方向,也体现了理论与实践的紧密结合。将无机化学课程内容与马克思主义基础理论有机结合,不仅能够加深学生对化学知识的理解,也能培养其辩证思维,使其形成科学的世界观和方法论,深刻理解化学原理是基于实践并能反过来指导实践。

(四)融合实际案例,将理论与实践相联系

要想有效融合思政教育与专业教学,教师就需要在课堂上传授专业知识的同时巧妙融入思政元素。以原子结构与元素周期律的教学为例,首先通过观看《我们需要化学》等科普影片,培养学生对生命的尊重与敬畏,并引导其从生命科学的角度学习化学,进而塑造积极的人生观和价值观;接着通过讲解Na+、K+等元素在维持生理平衡方面的关键作用,并借助微视频展示其在体液中的动态交换,增强学生对元素生理作用的认知。

此外,结合食品加工、食品安全检测等实际案例,如分析豆奶的还原糖含量,指导学生深入探讨检测方法的原理,提升其将理论应用于实践的能力。围绕垃圾分类、限塑令、重金属污染等社会热点问题展开专题研讨,以学生为主导,促使其在交流中深化对专业知识的理解,强化社会责任感。鼓励学生参与创新创业比赛,将化学知识及食品科学知识与现实生产生活紧密结合,提高学生的学习动力、自主思考能力和问题解决能力,并增强其专业自豪感和职业认同。

这种融合专业教学与思政教育的方法能够充分挖掘学生的学习潜能,提升其对专业的学习兴趣,拓展专业知识面,拓宽国际视野,对于培育食品领域的综合型人才意义深远。

综上所述,本文探讨了食品专业无机化学课程与思政教育的融合实践,通过优化课程定位,融入思政元素,培育科学思维,将专业教学与思政教育结合,实现思政教育与专业知识传授的深度融合。这一教学模式旨在培养学生的辩证唯物主义思维、积极的人生观、深沉的爱国情感、奋斗精神、奉献意识以及创新和环保意识,提升学生的科学素养、社会文化素养和报国之志。期望这些成果能为相关课程的思政教育提供参考,并激励其他工程类专业在课程思政建设方面进行更多探索和实践。

作者简介:徐丽(1979—),女,汉族,江西上饶人,副教授,博士,研究方向为金属药物合成及其活性。