将农产品副产物循环再利用融入本科食品化学课程教学的研究

作者: 张晓南 黄峰 黄妍 刘志伟 温茹淑

随着人口不断增长,食品需求量持续上升,农业生产规模也随之扩大,而传统的农产品副产物处理方式以填埋或焚烧为主,对生态环境造成了负面影响。因此,探索农产品副产物的循环再利用途径,是推动资源节约型社会建设的必然要求。同时,农产品副产物中含有丰富的化学成分,如多酚类、膳食纤维、蛋白质等,具有广泛的应用潜力。因此,深入研究农产品副产物中的功能性成分,有利于减少农业生产中的资源浪费,实现经济效益与环境效益的双赢。

本文探讨了如何将农产品副产物循环再利用融入本科食品化学课程的教学改革中,利用案例分析和教学实验评估了教学改革的实施效果,探讨了其在提升学生专业素养和实践能力方面的作用,以期为高校食品科学与工程专业的教学改革提供理论支持和实践指导,助推农产品副产物的资源化利用,促进农业的可持续发展。

一、农产品副产物的分类与利用现状

(一)农产品副产物的定义与分类

农产品副产物是指在农产品生产和加工过程中产生的非主要产品部分,具有一定的经济价值和应用潜力,但由于市场需求不足、技术限制或管理不善,往往被低效处理或直接弃置。根据来源和性质的不同,农产品副产物可以分为果蔬加工副产物、谷物加工副产物、油脂加工副产物、畜禽养殖副产物以及海洋产品加工副产物。

(二)农产品副产物的利用现状

当前,农产品副产物的利用途径主要包括饲料利用、能源开发、有机肥料生产、食品添加剂提取、医药与保健品开发以及材料制造等。值得注意的是,农产品副产物的利用涉及多个环节和部门,产业链整合和协同合作存在较大难度,需要加强产业链上下游合作,从而形成资源共享和优势互补的良好局面。

二、食品化学视角下的农产品副产物再利用

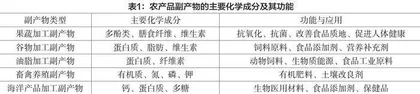

食品化学作为研究食品组成、结构、性质及其变化规律的学科,为农产品副产物再利用提供了重要的理论基础和技术支持,农产品副产物的主要化学成分及其功能如表1所示。由表1可知,果蔬加工副产物中富含多酚类物质、膳食纤维和维生素,具有抗氧化、抗菌和促进人体健康的作用;谷物加工副产物如麦麸和米糠中富含蛋白质、脂肪,可通过酶解等方法转化为营养补充剂,应用于食品生产。

通过提取和纯化副产物中的功能性成分,可开发出多种高附加值的食品添加剂和功能性食品,农产品副产物中的主要功能性成分及其食品化学应用如表2所示。比如,利用农产品副产物中的膳食纤维和蛋白质,可改善食品的营养成分和质地,开发出更健康和美味的食品;农产品副产物中的活性成分可用于开发功能性饮料和保健品,满足消费者对健康食品的需求。

随着可持续发展理念的普及,农产品副产物的循环再利用不仅是环境保护的重要手段,也成为农业产业链延伸和资源优化配置的关键。基于食品化学视角,可以更好地服务于农产品副产物的高效利用,助力开发出多样化的高附加值产品,并有效减少资源浪费。随着食品化学技术的不断进步和创新,农产品副产物再利用将迎来更广阔的发展前景,为实现农业可持续发展和资源循环利用提供坚实的技术支持。

三、农产品副产物循环再利用在本科食品化学课程教学中的融入策略

(一)教学内容的设计与优化

教学内容的设计应注重农产品副产物的来源、分类、性质及其潜在价值,结合相关学科知识,构建跨学科的综合课程。教学过程中应强调资源节约与社会效益的双重目标,探索如何将农产品副产物的能源化、材料化、食品化等途径与生态效益、经济效益相结合。此外,还应开设一些跨学科课程,如“绿色化学与资源循环利用”“农业废弃物处理与再利用技术”,让学生能够掌握从源头到成品的全生命周期技术体系。

(二)教学方法的创新

传统教学方法侧重课堂讲授和理论知识传授,无法满足学生多元化的学习需求,可采取三种方法加强互动性、实践性和创新性,提升学生的主动学习能力和创新思维。一是项目化学习(PBL),通过项目驱动的学习方式,鼓励学生参与农产品副产物循环再利用的真实项目;二是案例教学法,使学生了解农产品副产物循环再利用在不同领域中的应用;三是翻转课堂,组织小组讨论,在激发学生学习兴趣的同时,提高其自主学习能力和合作精神。

(三)校企合作与实践教学

校企合作是促进实践教学、增强学生就业能力的重要方式,产学研合作项目能让学生真实参与到农产品副产物循环再利用的研究中。表3列出了柑橘属水果中果皮副产物的应用领域。

四、教学改革实施效果分析

(一)教学改革实施情况

首先,课程内容的调整与更新围绕农产品副产物的分类、回收利用技术、资源化应用等展开。其次,创新教学方法,采用翻转课堂、案例分析、项目化学习等多样化方式,增强学生的参与感与互动性。最后,通过模拟实际工程案例,让学生真实参与农产品副产物资源化利用的全过程,促进理论与实践的结合。

(二)教学改革的优势与不足

教学改革在提高学生的学习兴趣、动手能力和创新能力方面取得了显著成效,课程内容更贴近实际应用,增强了学生对农产品副产物循环再利用的认知和兴趣。据2024年教学评估数据,课程参与率从改革前的60%提高至80%以上,学生对课程的满意度也达到了90%以上。

虽然课程取得了一些成效,但仍存在实验设备不足、实践机会较少等问题。未来,教学改革的方向包括加大实验设备投入、增强教师培训与教学方法创新、推动跨学科融合与项目化学习、深化校企合作、拓展实践机会、强化学生自主学习与创新能力的培养,从而更高效、更全面地促进农业资源化利用和可持续发展。

基金项目:2024年度广东省高等教育教改项目“新工科背景下AI赋能《食品化学》课程的建设创新研究与实践”;2024年度广东省高等教育教改项目“特色农产品加工现代产业学院”;嘉应学院教学改革工程项目“师范类专业认证背景下地方院校教师课程实践教学质量提升研究与实践——以嘉应学院生物科学专业为例”。

作者简介:张晓南(1982—),男,汉族,海南海口人,副教授,博士,研究方向为食品科学与工程。

*通信作者:温茹淑(1974—),女,汉族,广东梅州人,教授,硕士研究生,研究方向为生物科学。