清明到,腌鸭蛋

作者: 张正旭

“清明螺,赛肥鹅。”在安徽霍邱这片钟灵毓秀的土地上,清明时节除了滋味鲜美的清明螺,还有一道别具一格的美食——腌鸭蛋,承载着浓郁的地域特色与深厚的文化底蕴。

霍邱,静卧于大别山北麓、淮河中游南岸,肥沃的土地广袤无垠,丰富的水资源纵横交错,是优质麻鸭的天然乐园。水域中,鱼虾穿梭,那是麻鸭最钟爱的可口“佳肴”。有了这般丰饶的“口福”,麻鸭们产蛋也格外“勤奋”,每日一颗,从不间断。得天独厚的鸭蛋资源,悄然孕育出了独具魅力的饮食文化,每至清明,腌制鸭蛋便如同一场盛大的仪式,成为家家户户的头等大事。这一古老传统恰似一条坚韧、无形的纽带,将一代又一代霍邱人紧密相连,薪火相传,生生不息。

关于清明腌鸭蛋的历史渊源,相传源于古代一位家境贫寒的农夫,他家中仅靠几只鸭子维持生计。某年清明,恰逢粮食短缺,为了妥善保存食物,他灵机一动,将鸭蛋放入盐水中腌制。一段时间后,当他揭开缸盖,一股独特而馥郁的香气瞬间扑鼻而来。从此,腌鸭蛋的方法便如蒲公英的种子,在民间四处飘散、生根发芽,逐渐演变为霍邱人清明时节不可或缺的经典腌制美食。

“清明到,鸭蛋泡。腌鸭蛋,孩子笑。”小时候清明节腌鸭蛋的场景,仿若昨日之事,历历在目。在霍邱乡村,清明腌鸭蛋的过程洋溢着浓郁的生活仪式感。晨曦初露,主妇们便精心地从众多鸭蛋中遴选“精兵强将”,她们目光锐利如鹰,仔细审视着每一颗鸭蛋,只需轻轻敲击,便能精准判断其品质优劣。挑选出心仪且合格的鸭蛋后,将它们放入瓦盆,倒满清水浸泡一小时。随后,将洗净的鸭蛋捞出,用干净的布轻柔地擦干水分,仿佛在擦拭一件件稀世珍宝。

接着开始准备腌制的关键材料。把大粒的粗盐,散发着独特香气的花椒、八角、桂皮等香料一同放入锅中,加入适量清水,以小火徐徐慢熬。随着温度的悄然攀升,香料的芬芳逐渐释放,悠悠地弥漫在整个屋子,丝丝缕缕,沁人心脾。主妇们手持木棍,缓缓搅拌,让盐与香料充分交融,精心熬制出一锅浓郁、醇厚的香料盐水。而后,取来当地特有的黄泥巴,将冷却后的香料盐水缓缓倒入其中,一边倾倒,一边搅拌,直至两者完美融合,形成一种散发着独特迷人香气的泥巴糊。

然后便是腌制环节。主妇们手法娴熟地抓起一把泥巴糊,均匀、细致地涂抹在每一颗鸭蛋上,仿佛给鸭蛋披上了一层散发着香料气息的“黄金甲”。涂抹完毕的鸭蛋被整齐地码放在缸中,缸口用干净的布密封好,再压上一块沉甸甸的大石头。这块大石头的底下不仅仅是鸭蛋,更是霍邱人对传统美食矢志不渝的坚守与传承。

在等待鸭蛋腌制成熟的日子里,孩子们总是满怀期待,时不时地跑到缸边,好奇地张望着,那馋意犹如决堤的洪水,哈喇子都快流到二尺长,不停地询问大人:“鸭蛋什么时候才能吃呀?”而大人们总是面带微笑,温柔回应:“快了,快了,过不了几天就能品尝到美味的腌鸭蛋啦。”

终于,盼到了清明过后的半个月。当第一缕曙光轻柔地洒在霍邱的广袤大地上,主妇们早早起身,满心欢喜地打开腌鸭蛋的缸盖,将鸭蛋上的泥巴仔细清洗干净,放入锅中,加水煮熟。刹那间,一股咸香弥漫开来,悠悠地唤醒了整个沉睡的村庄。孩子们欢呼雀跃,如欢快的小鹿般围拢过来,迫不及待地想要品尝这期待已久的美味。

在霍邱的传统民俗里,开春第一次吃清明时节腌的鸭蛋,被赋予了特殊而美好的寓意。老人们常念叨,吃清明节腌的鸭蛋能够预防害眼,还能让身上不长疮。每到第一次吃清明节腌鸭蛋,家中长辈总会殷切地叮嘱晚辈多吃几口,仿佛这小小的鸭蛋是守护家人健康的神奇法宝。在过去医疗条件有限的岁月里,这份民俗传统不仅饱含着对健康的美好祈愿,更是人们心灵深处的温暖慰藉。

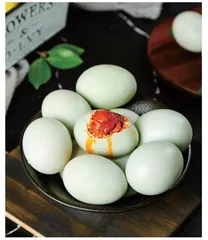

打开煮好的腌鸭蛋,蛋白恰似凝脂般晶莹剔透,咸淡恰到好处;蛋黄则红得夺目,宛如红宝石般透亮。轻轻一咬,红油瞬间四溅,那浓郁、醇厚的香味在舌尖上尽情绽放,令人唇齿留香,回味无穷。此时,一家人围坐在一起,吃着热气腾腾的馒头,就着鲜美的腌鸭蛋,欢声笑语在屋子里回荡。这看似简单的场景,却是霍邱人心中最温暖、最珍贵的回忆。

“美食者不必是饕餮客”,霍邱的清明腌鸭蛋绝不仅仅是一道满足味蕾的美食,更是一种文化的传承,一种对家乡深深的眷恋与热爱。无论漂泊至何方,只要忆起清明腌鸭蛋的独特味道,那份浓浓的乡情便会如潮水般涌上心头。它恰似一把神奇的钥匙,轻轻打开了霍邱人心中那扇通往过去的门,让那些美好的回忆如汹涌的潮水般奔涌而来。在这个快节奏的时代,霍邱清明腌鸭蛋依然凭借其独特的魅力,延续着独特的地域特色,传递着那份永恒的温暖与乡愁,成为霍邱人心中永远的精神寄托。