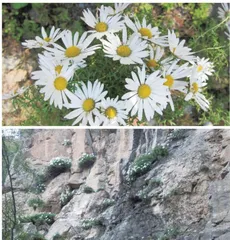

绽放于峭壁的太行菊

作者: 魏东伟太行菊(Opisthopappustaihangensis)属于菊科菊亚族,与菊属、亚菊属有较近的亲缘关系,主要分布于山西、河北、河南的太行山区,是我国特有的种属。太行菊又名“石菊”“崖菊”,大多生长于岩缝中,在垂直峭壁上尤为繁茂,生存环境独特,对阳光和瘠薄土壤有极高的适应性。太行菊的株型低矮、整齐,花朵洁白、淡雅,花期较长(6一9月),植物通体富含芳香油,干后香味仍然很持久,具有很高的生态、观赏和经济价值。

由于太行菊的种子难以远距离传播,又缺乏动物传播途径,加之生存环境独特、繁殖能力较弱以及分布局限性较大,其种群数量越来越少,一度被纳入了国家重点保护的野生植物名录。

现代研究表明,太行菊的花、叶、茎中总黄酮、多酚,以及五种特征酚类物质(绿原酸、芦丁、槲皮素、木犀草素和芹菜素)的含量都高于野菊的相应部位。抗氧化活性实验发现,太行菊的叶子中黄酮酚类成分含量最高,高于花和茎以及野菊相应部位,其抗氧化作用也最强。

酚类化合物是一类具有多元酚结构的次生代谢物质,广泛分布于植物的营养器官和繁殖器官。其中,类黄酮物质是酚类化合物的主要成分,在天然植物中以与糖类结合的黄酮苷的形式存在。酚类化合物具有多种生物活性,其分子结构中的酚羟基是一种极好的氢或电子供体。酚羟基特别是邻位酚羟基具有较强的氧化反应活性,会引发氧的消耗,从而抑制或延缓细胞内的氧化过程。另外,分子结构中的多个邻位酚羟基可以与金属离子发生络合反应,使含有这种金属离子的酶活性被抑制,进而减少金属离子对氧化反应的催化影响。大量研究证实,生物体系的氧化与抗氧化系统失衡和炎症、心血管疾病、糖尿病等慢性疾病的发病机理具有密切的关联性。因此,通过食用一些富含酚类和多糖的天然植物及其来源的食品,有助于降低炎症、心血管疾病以及糖尿病等疾病的风险。

相关研究发现,太行菊的自由基清除能力与黄酮酚类成分含量在整个生长周期呈现出较为稳定的波动规律。在营养生长阶段(6月初),黄酮酚类含量到达最高值,随后随植株生长逐渐降低。进入花期后,黄酮酚类含量与提取液的抗氧化活性呈现出明显的上升趋势,随后又下降。造成这种现象的原因可能是植物在发育初期,多酚物质的合成速度较快,后期则逐渐减慢,以及部分多酚类化合物被转化为其他贮藏物质,从而导致总体含量降低。

鉴于不同生长阶段的太行菊植株中黄酮酚类物质的含量具有显著差异,可以根据不同的需求选择最佳采收时间。在适度开发头状花序的基础上,还可以发掘叶片等非传统用部位,进而拓宽食药源范围,实现资源的持续利用。

本文为全文原貌 未安装PDF浏览器用户请先下载安装

原版页码:zgsp20250818.pd原版全文