目的论视角下食品商标英译策略研究

作者: 骆应吉

食品商标不仅是商品的标识,更是文化的载体和商业价值的体现,对商标进行有效翻译能够帮助企业在国际市场上树立起良好形象,扩大品牌的全球影响力。目的论作为翻译研究的一种理论框架,强调翻译活动应当以目的为核心,翻译的每一个步骤都应服务于该目的,即翻译结果应符合目标语言使用者的期望和需求。在食品商标的翻译过程中,应用目的论可以指导翻译者更好地处理源语言与目标语言之间的文化差异,从而确保取得良好的翻译效果。本文将从目的论应用于英译的原则入手,分析食品商标英译过程中面临的挑战,从而提出一套符合目的论原则的翻译策略,以期促进国际间食品行业的交流与发展。

一、食品商标英译的原则

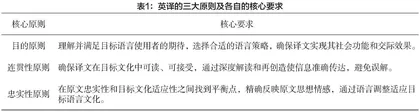

将目的论应用于英语翻译中时,需要遵守目的原则、连贯性原则和忠实性原则,三个核心原则的核心要求如表1所示。

具体来看,三大原则的要求如下:

(一)目的原则

目的论认为,所有翻译活动都应当在译入语的情境和文化背景下,按照译入语接受者期待的方式发生作用。具体而言,目的原则倡导翻译应以达到目标语言使用者的交际目的为首要考虑,即译者必须深入了解目标语言社群的文化背景、价值观念、交际习惯及期待,从而选择最恰当的语言策略和表达方式,确保译文能够在目标文化中自然地发挥应有的作用,满足接受者的实际需求。

同时,目的原则强调翻译成果的社会功能和交际效果,即译者在翻译实践中不仅要关注语言的准确转述,更要注重译文的功能实现。翻译工作的成功与否取决于译文能否在目标语言环境下有效传达信息、引发共鸣等,为此,译者在翻译过程中要适时调整策略以满足目标语言环境的特定需求。

(二)连贯性原则

连贯性即译文具有可读性和可接受性,能够易于接受者理解并且在译入语文化及使用译文的交际语境中是有意义的。译者需要在深入理解源文本内容的基础上重新调整表达方式,使之符合目标语言的语法结构与表达习惯。在此过程中,对源文本的深入解读与再创造是重中之重,译者必须将源文化的思维方式和语言特点转化为目标受众所熟悉且能够接受的表达形式,从而有效传递信息,避免由于文化差异或语言障碍而造成误解或歧义。

同时,连贯性原则强调译文在目标文化及其交际语境中应具有实际意义,这就要求译者具备敏锐的文化洞察力和高度的语言适应能力,能够准确把握目标语言使用者的文化心理和交际预期,确保译文不仅能够传达出源文本的字面意义,更能传递出其背后的深层文化信息和情感色彩。

(三)忠实性原则

忠实性原则要求原文与译文应该连贯一致,即译者在翻译过程中要对原文进行深层次的解读,确保译文能够真实反映原作者的思想和情感。这就要求译者具备深厚的语言功底和广泛的文化知识,能够准确把握原文的语言特色和文化背景。

忠实性原则还强调在尊重原文的同时考虑译文的可接受性和读者的预期,即译者需要在原文忠实性和目标语言文化适应性之间找到平衡点,通过适当的语言调整和文化解读,使译文既忠于原文又符合目标语言使用者的接受和理解。

二、食品商标英译面临的挑战

(一)源文中文化元素的转译难题

文化差异是导致源文中文化元素转译困难的一个主要原因。食品商标往往蕴含着丰富的地域文化特征和历史信息,这些元素在本土文化中具有特定的象征意义或情感色彩,而在不同文化背景下却有明显的差异。例如,某些地方特产的名称代表着一种特定历史事件或地域传说,但这种文化寓意在翻译成另一种语言时往往难以实现直接传递。

语言表达的局限性也是造成源文中文化元素转译难题的一个重要原因。不同语言对世界的描述方式和表达习惯存在较大差异,商标中的地域文化元素,如地名、方言或特定文化符号,在没有相应文化背景的语言环境中很容易失去其原有的意义和魅力。这就需要译者不仅精通双语,更要对两种文化有深入的理解,从而创造性地重构商标中的文化元素,使之在目标语言中引起共鸣和认同感。

(二)语言结构和表达方式的差异

在语言结构方面,不同语言在句法结构、语法规则以及词汇使用上都有着本质的区别,如某些语言侧重于使用复合句式,有些则更偏向于简洁、直白的表达方式,这些区别直接影响了商标翻译的准确性和表达的精确度。因此,译者必须对语句进行重构,以确保其适应目标语言的语法习惯和表达风格。

在表达方式方面,每种语言的表达方式都深受文化环境的影响,不同文化对于某些概念的理解和表达方式存在不同之处。某些情况下,语言中的隐喻、惯用语以及特定的文化符号在原语言中富有表现力和感染力,然而在目标语言中却很难找到相应的表达,或者其文化内涵与原意大相径庭。这就要求译者在翻译时不仅要传递文字的表面意义,更要深入挖掘和重塑其背后的文化意义。

(三)商标的国际保护和知识产权问题

不同国家和地区的商标法律存在明显的差异,体现在注册程序、保护标准以及侵权判定标准等多个方面。这种法律上的不统一导致食品商标在国际化过程中需要适应各种法律环境,不仅涉及商标的翻译准确性,还牵涉到商标在不同法律环境下的适应性问题。这种国际法律环境的差异要求商标持有者和翻译者具有极强的法律意识,掌握丰富的专业知识,以确保商标在全球范围内可以得到法律保护。

商标的国际保护还涉及知识产权的维护问题。随着电子商务和国际贸易的发展,商标的国际传播速度越来越快,商标被跨国公司或个人在不具备使用权的地区非法使用的情况频繁发生,加大了知识产权的维护难度。

三、目的论视角下食品商标英译的优化策略

(一)文化兼容与本地化策略

在食品商标的翻译过程中,译者需要充分了解源文化和目标文化,不仅仅是语言文字层面上的理解,更要深入文化习俗、历史背景、社会价值观念等多个层面。文化理解的深度会直接影响到翻译的准确性和文化敏感性,因此,译者需要不断学习,增强跨文化交际能力,以识别和解释两种文化之间的异同并进行准确翻译。

在翻译时,译者要通过选择合适的词汇、调整语句结构或重新构思商标等方式,使商标在目标市场中更易于理解和记忆。例如,雀巢公司旗下的巧克力品牌“KitKat”在其广告中使用了“Have a break, have a KitKat”这一标语。这不仅仅是一句简单的推销话语,而是通过“break”一词,在消费者繁忙的日常生活中创造了一种放松和自我奖赏的情感联系,使其成为了一种生活方式的象征,在消费者心中占据了独特的位置。

(二)语言精确性与适应性策略

语言精确性的核心在于如何准确地传达原商标的主旨、风格和语气。在食品商标翻译过程中,译者需要深入理解商标的具体含义、文化背景及其在市场中的定位,确保译文能够在保持原有信息量的同时也符合目标语的语言习惯。例如,如果一个食品品牌在本地市场中以健康和自然为卖点,那么在进行翻译时,就应当选用能够准确传达这一健康概念和自然属性的词汇和表达方式。

语言的适应性要求译者不仅对源语言和文化有深入了解,更要对目标语言的文化、价值观念和语言表达习惯有充分的认识。在翻译食品商标时,如果商标翻译的目标市场是中东,译者就需考虑宗教信仰对食品选择的重要影响,确保商标和营销信息尊重当地的饮食禁忌和习惯。在某些情况下,译者也可以使用当地的流行用语和潮流词汇使商标更加本土化,从而更易于被目标消费者接受和喜爱。

(三)法律合规与版权尊重策略

商标法律不仅涉及商标的注册和保护,还包括对商标使用的限制,如避免商标描述性、误导性或与已注册商标的混淆等法律风险。译者在翻译食品商标时,需要确保翻译结果不会侵犯目标市场中已存在的商标权益,同时也需符合当地的商标法律标准。对此,译者应当与专业的法律顾问合作,获得关于商标法律的专业意见和建议,从而避免使用可能导致法律问题的商标名称。同时,法律顾问还能帮助译者理解商标的注册过程,确保翻译后的商标能顺利通过注册审查,以维护企业的品牌形象和商业利益。

版权尊重要求译者在翻译过程中充分考虑到原食品商标持有者的知识产权,并确保这些权利在翻译后仍能得到有效维护。具体而言,在开始翻译工作之前,译者需要与商标的原持有者或代理人进行沟通,明确获取翻译和使用商标的权利,并详细记录下所有授权的范围和条件。在翻译商标时,译者应尽量保留原商标的核心属性和品牌精神。例如,如果原商标含有特定的图形或标志性短语,译者就需要确保这些元素在翻译后依然保留其识别性和相关联的版权标记,并且避免添加任何会误导消费者或改变原商标含义的元素。

综上,本文从目的论视角深入探讨了食品商标英译面临的挑战,并提出了针对性的应对策略,通过运用文化兼容与本地化策略、语言精确性与适应性策略、法律合规与版权尊重策略,能够有效提升食品商标在目标市场中的接受度和影响力。