基于BOPPPS教学模式的食品微生物学课程教学设计优化

作者: 王飞飞 朱瑞瑜 成忠 王彦波 蔡成岗 蔡海莺

随着教育理念的不断更新和发展,如何提高教学质量、促进学生全面发展,成为教育领域的重要课题。食品微生物学是食品科学与工程、食品质量与安全等食品类专业本科及研究生的核心学位课程之一,不同于基础微生物学,食品微生物学课程除了讲述微生物的基础特性,还主要讲述食品中微生物的种类与作用、食品质量安全与微生物的关系、食品发酵相关知识、食品防腐与检测技术、微生物资源的开发利用等。食品微生物学课程具有理论性强、知识点多且抽象等特点,学生在理解和掌握上可能会遇到困难,传统的教学模式也往往难以激发学生的学习兴趣和积极性。

BOPPPS教学模式以学生为中心,注重互动和参与,为食品微生物学课程的教学改革提供了新的思路和方法。一方面,它以明确的教学目标为导向,有助于学生清楚地了解学习重点和期望成果。另一方面,通过引入吸引学生注意力的导入环节,能够激发学生的学习兴趣,提高他们的参与度;参与式学习环节可以鼓励学生积极参与,培养他们的主动学习能力和解决问题的能力;前测和后测环节便于教师了解学生的起始水平和学习效果,从而及时调整教学策略;总结环节可以帮助学生梳理和巩固所学知识,强化学习效果。

基于食品微生物学课程的重要性和教学现状,本文以课程中“细菌的群体感应”为例,探讨BOPPPS教学模式在课程设计中的优化应用,详细阐述了在导入、目标、前测、参与式学习、后测和总结等环节中如何围绕细菌群体感应展开教学。实践证明,基于BOPPPS模式的教学设计能够有效提升学生的学习兴趣和参与度,提高教学效果,为优化食品微生物学课程教学和培养优秀的食品微生物学专业人才提供了有益的借鉴。

一、教学内容分析

“细菌的群体感应”选自食品微生物学课程中“食品微生物的环境适应性”章节,是指细菌通过分泌和感知特定的化学信号分子,实现细菌之间的信息交流和协同行为,这种信息交流对于细菌的生长、发育、代谢和致病性等具有重要影响。

在食品微生物学中,细菌的群体感应与食品的腐败变质、发酵过程的控制以及病原菌的致病机制等密切相关。了解细菌的群体感应机制,对于保障食品安全、优化食品加工工艺以及开发新型抗菌药物等具有重要意义。

然而,这部分内容主要是关于概念和机制的陈述性知识,传统的授课方式可能只让学生了解到一个相对抽象的生物过程,难以深入理解其重要性和实际意义,因此,很难培养学生的科研思维以及对科学研究的兴趣和探索热情。

二、基于BOPPPS教学模式的教学设计优化

以食品微生物学课程中“细菌的群体感应”为例,对其进行BOPPPS教学模式设计,具体内容如表1所示。

(一)导入(Bridge-in)

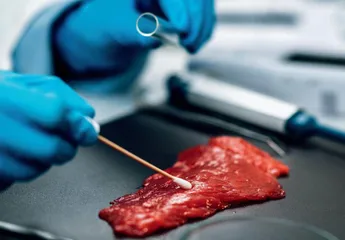

课程导入在课程开始中占据重要地位,需要精心设计,以激发学生的情感共鸣及兴趣。本节课程通过近几年食品行业中的一个热点案例“食品变质问题”导入,该案例与学生的生活经历密切相关,可以快速吸引学生的关注。在此过程中设置问题“在食品变质过程中,细菌是如何相互协作的”,请学生描述食品变质时的一些现象,然后提出问题“细菌是通过什么方式来协调它们的行为,导致食品变质的速度加快的”,接着引出课程内容“细菌的群体感应”。

(二)目标(Objective)

在教学实践中,目标应与食品微生物学的课程标准和专业培养目标相契合,体现教学的针对性和实用性。目标的设定既包括知识目标与技能目标,也需要体现价值目标,三个目标相互融合,共同构成了一个完整的教学目标体系,有助于实现学生的全面发展。根据教学内容,教学团队制定了以下学习目标:

1.知识目标:学生能够清晰阐述细菌群体感应的定义、机制和信号分子的种类;认识群体感应对食品品质和安全性的影响;理解细菌群体感应在食品微生物学中的重要性及相关应用。

2.技能目标:学生能够运用所学知识分析和解决食品中与细菌群体感应相关的实际问题。

3.价值目标:培养学生对食品微生物学的浓厚兴趣和探索精神;增强学生对食品安全的责任感,提高其科学素养和环保意识;激发学生在该领域继续深入学习和研究的热情。

(三)前测(Pre-assessment)

前测主要是为了了解学生对细菌群体感应的前期知识储备和认知水平,诊断学生可能存在的困惑和问题,以便教师在教学中调整教学内容、方法和进度,使教学更贴合学生的实际需求。基于此原则,本节设计了3个关于细菌群体感应的简单问题:“细菌群体感应与细菌的行为有什么关系?细菌群体感应主要通过什么方式进行信息传递?细菌群体感应在细菌生存和适应环境中有什么作用?”

(四)参与式学习(Participatory Learning)

第一,教师讲授细菌群体感应的发现历程,通过时间线清晰呈现其从早期研究到现今的重要发展节点,让学生对这一概念的起源和演进有系统认知。

第二,教师深入讲授细菌群体感应的机制,引导学生将其与细胞间常规信息传递方式进行细致比较,并借助丰富的图片和动画资源展示信号分子的种类及具体的作用过程,使抽象的原理可视化、具体化。

第三,教师进一步设置情景模拟,提出问题“如果细菌缺乏关键的信号分子合成酶或受体,群体感应会受到怎样的影响?”让学生身临其境地思考,进一步掌握细菌群体感应的关键元件和作用机理。

第四,教师组织学生分组讨论“细菌群体感应是否在所有细菌中都普遍存在?并思考原因。”通过这一问题让学生开展思维碰撞和合作探讨。

第五,教师详细讲授细菌群体感应在食品工业中的应用实例,引导学生深入思考如何利用这一机制有效改善食品质量和安全性,为学生打开将理论应用于实践的广阔视野。

通过以上参与式学习环节的精心设计,有助于让学生全面、深入地理解和掌握细菌群体感应的相关知识,提升学生的学习效果和应用能力。

(五)后测(Post-assessment)

后测环节的目的在于检验学生对“细菌的群体感应”相关知识的学习效果,发现其中的知识漏洞,通过促使学生再次思考和回顾巩固知识记忆,同时为教师反馈教学质量,使教师据此调整优化教学。此外,后测还能激发学生的学习动力,促进学生对知识的迁移应用,检测其能否将所学知识灵活运用到不同的情境中。

基于此,本节设计了3个问答题:“细菌群体感应中信号分子的主要类型有哪些?如何通过干扰细菌的群体感应控制细菌的生长和行为?举例说明细菌的群体感应在食品工业中的应用。”要求学生在规定时间内进行作答。测试结果表明,答案的准确率均在80%以上,说明学生基本掌握了本节课的主要知识内容。

(六)总结(Summary)

在BOPPPS教学模式的总结模块中,教师引导学生总结本节课“细菌的群体感应”内容的主要知识点及其之间的逻辑关系,总结细菌群体感应的机制、信号分子的种类和作用、细菌群体行为的表现等。通过讲解细菌群体感应在食品工业中如发酵过程控制等方面的应用实例,及其在环境治理等领域潜在的重要价值,让学生了解到该知识点的实际意义,培养学生对相关领域发展的关注和责任感。

随着对食品微生物学研究的不断深入,细菌的群体感应不仅在食品和环境领域发挥关键作用,在生物医药等方面也具有巨大潜力和价值。例如,通过对细菌群体感应的深入研究可以开发新型抗菌药物、调控微生物群落等,从而为人类健康和生态平衡提供有力支持。因此,引导学生认识到加强对细菌的群体感应等食品微生物学知识的研究和应用,对于推动相关领域的进步和改善人类生活具有重要意义。

综上所述,本文以“细菌的群体感应”为例,深入探讨了BOPPPS教学模式在食品微生物学课程教学设计优化中的应用。通过实践与分析,发现该模式能够显著提升教学效果,增强学生对这一复杂知识点的理解与掌握;学生在参与度、学习积极性和知识内化等方面均有明显提高,为食品微生物学课程的教学改革提供了有益的参考和实践经验。未来,我们将以BOPPPS教学模式为导向,持续推进食品微生物学课程的教学改革,不断完善和优化具体的教学环节设计,并探索与其他先进教学方法的结合,以适应不同学生群体和教学需求。此外,还可以开展多学科间的合作,将食品微生物学与其他相关学科进行融合教学,推动教学质量的全面提升,以期培养出更多具备扎实专业知识和创新能力的优秀人才,为食品行业的发展做出更大贡献。

基金项目:浙江省高等学校课程思政教学研究项目(2022-JG168);浙江科技大学教学研究与改革重点项目(2022-JG18)。

作者简介:王飞飞(1992-),女,浙江台州人,讲师,博士,研究方向为食品微生物与保鲜。