食醋质量及食用安全性研究

作者: 黎成雪 阙云飞

摘 要:为了解市售食醋的质量及其食用安全性,随机采购20份食醋样品,对其质量及食用安全性指标进行定量检测分析。结果显示,食醋总酸含量与质量等级呈正相关,即一级>二级,但不挥发酸含量正好相反;11份样品检出苯甲酸及其钠盐,检出率为55%;所有样品中防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和均小于1,且菌落总数检测值均小于10 CFU·mL-1。对食醋质量及安全性进行初步评估,旨在为食醋生产工艺改善及消费者食用安全提供基础资料。

关键词:食醋;质量;食用安全性;定量检测

Abstract: In order to understand the quality of commercially available vinegar and its consumption safety, 20 vinegar samples were randomly purchased, and their quality and food safety indicators were quantitatively detected and analyzed. The results showed that the total acid content was positively correlated with the quality grade, that is, the first grade>the second grade, but the non-volatile acid content was just the opposite. Benzoic acid and its sodium salt were detected in 11 samples, with a detection rate of 55%. The sum of the proportion of the amount of preservatives used in all samples to their maximum use was less than 1, and the total number of colonies was less than 10 CFU·mL-1. The preliminary evaluation of the quality and safety of vinegar aims to provide basic information for the improvement of vinegar production process and consumer safety.

Keywords: food vinegar; quality; food safety; quantitative detection

食醋历史悠久,风味独特,是常见调味料之一。不同生产工艺、风味的食醋,其原料也有所不同,主要有籼米、糯米、麸皮、高粱和米酒等[1]。现代化先进的工艺引入食醋生产中,对其独有的风味有着不小的影响[2]。为改善食醋风味,往往会在生产中使用食品添加剂,也对消费者身体健康带来了安全风险[3]。同时,食醋产量不断扩增也对生产卫生管控提出更高要求,产品中微生物数量便可直观反映食醋质量安全性[4]。由此,本文对市面售卖食醋中总酸、不挥发酸、山梨酸及其钾盐、脱氢乙酸及其钠盐、菌落总数等多个指标进行定量检测,初步评估其质量及安全性,旨在为食醋生产工艺改善及消费者食用安全提供基础资料。

1 材料和方法

1.1 样品采集

在市面上随机购入保质期内食醋样品20份,并查验其产品标签,产品标准为《酿造食醋》(GB/T 18187—2000)[5];以标签明示总酸含量评定产品质量等级,总酸≥4.5 g/100 mL评一级、总酸≥3.5 g/100 mL评二级,20份样品中一级9份(样品编号为1~9号)、二级11份(样品编号为10~20号)。

1.2 仪器与试剂

SPX-250BIII智能生化培养箱,天津市泰斯特仪器有限公司;PHSJ-4A pH计,上海雷磁;LT-CPS-80C立式压力蒸汽灭菌器,立德泰勀(上海)科学仪器有限公司;Agilent 1260液相色谱及Eclipse Plus C18色谱柱;平板计数琼脂(PCA)、乙酸铵水溶液、甲醇和氢氧化钠。

1.3 实验方法

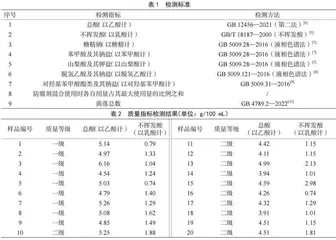

定量检测指标及相关国家标准如表1所示。

2 结果与分析

2.1 质量指标检测

由表2可知,食醋中总酸(以乙酸计)平均值分别为一级5.09 g/100 mL、二级4.44 g/100 mL,相较于1.1中样品质量等级划分,一级样品中总酸含量比划分标准高0.59 g/100 mL、二级样品中总酸含量比划分标准高0.94 g/100 mL,可直观反映出,食醋质量等级越高,其总酸含量越高。同样,食醋中不挥发酸(以乳酸计)平均值分别为一级1.22 g/100 mL、二级1.48 g/100 mL,在生产工艺中,增加不挥发酸(乳酸)含量可改善食醋风味[11],但本试验不挥发酸检测结果显示,二级>一级,与质量等级并无正相关关系。

2.2 食品添加剂检测

由表3可知,20份食醋样品中,11份检出苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计),检出范围为0.28~0.82 g·kg-1,检出率为55%;且一级样品检出3份,占33.33%,二级样品检出8份,占72.73%。20份食醋样品均未检出糖精钠(以糖精计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)。防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和均小于1,与苯甲酸及其钠盐检出结果一致。

2.3 微生物检测

由表4可知,20份食醋样品中检出菌落总数均小于10 CFU·mL-1,而食醋为发酵类食品,有微生物检出属正常现象,且菌落总数主要为卫生指标,说明本试验中样品生产和储运过程卫生状况保持良好,产品本身未受到外界污染。

3 讨论

本次试验结果表明,可代表食醋产品品质的指标总酸含量与质量等级呈正相关,即一级>二级,但不挥发酸含量正好相反。不挥发酸主要为乳酸,还含有葡萄糖酸、琥珀酸等,但含量很少,为发酵过程中乳酸菌代谢产生,其含量可评价食醋风味[12-13]。

因此,推测食醋中不挥发酸含量主要与发酵工艺相关,与质量等级并无直接关系。食品添加剂检测结果显示,食醋生产过程中常用的添加剂为苯甲酸及其钠盐,且质量等级越高,添加剂使用的可能性更小;同时,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和均小于1,说明产品中即使有食品添加剂使用,也都在规定限量之内;而菌落总数检测结果也表明,食醋生产和储运过程都能很好地保证良好的卫生状况,有效降低了食品安全风险。本次对市面在售食醋的多指标检测表明,食醋产品质量符合其标签所示和相关国家标准,消费者可结合自身喜好放心选用。

参考文献

[1]沈子林.食醋原料考证[J].中国调味品,2016,41(11):156-158.

[2]车有荣,李文涛,霍卫宁,等.不同原料处理方式发酵食醋的工艺对比与探讨[J].中国调味品,2020,45(7):153-157.

[3]田刘凌,顾成博.基于消费者视角探究食品添加剂安全使用问题的治理策略[J].食品与发酵工业,2023,49(5):352-360.

[4]万文婷,蔡圆圆,高四海,等.2016-2020年温州市学生餐微生物污染状况监测分析[J/OL].中国食品卫生杂志:1-7[2023-02-16].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.3156.R.20230208.1011.001.html.

[5]国家质量监督检验检疫总局.酿造食醋:GB/T 18187—2000[S].北京:中国标准出版社,2000.

[6]国家卫生健康委员会,国家市场监督管理总局.食品安全国家标准 食品中总酸的测定:GB 12456—2021[S].北京:中国标准出版社,2021.

[7]国家卫生和计划生育委员会,国家食品药品监督管理总局.食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定:GB 5009.28—2016[S].北京:中国标准出版社,2016.

[8]国家卫生和计划生育委员会.食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定:GB 5009.121—2016[S].北京:中国标准出版社,2016.

[9]国家卫生和计划生育委员会.食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定:GB 5009.31—2016[S].北京:中国标准出版社,2016.

[10]国家卫生健康委员会,国家市场监督管理总局.食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定:GB 4789.2—2022[S].北京:中国标准出版社,2022.

[11]畅功民,张春杰,张敏,等.高乳酸食醋酿造技术研究进展[J].中国酿造,2016,35(9):1-4.

[12]马晓博,盖丽娜,张兰天,等.电位滴定法高通量测定食醋中不挥发酸的研究[J].食品科技,2019,44(12):311-315.

[13]WU J J,MA Y K,ZHANG F F,et al.Biodiversity of yeasts, lactic acid bacteria and acetic acid bacteria in the fermentation of “Shanxi aged vinegar”, a traditional Chinese vinegar[J].Food Microbiol,2012,30(1):289-297.

作者简介:黎成雪(1989—),女,贵州黔南人,本科,工程师。研究方向:食品质量与安全。

通信作者:阙云飞(1993—),男,贵州遵义人,硕士,工程师。研究方向:食品科学、生物工程。E-mail:yfque@foxmail.com。